精神防御机制是自我(Ego)为了调解本我(Id)、超我(Superego)和外部现实之间的冲突,从而保护个体免受焦虑、痛苦和羞辱等负面情绪困扰的心理策略。它们大多是无意识中进行的,其核心功能是维持心理平衡。弗洛伊德认为,当一个人的内心冲动(如攻击、性欲)或外部现实(如失败、批评)对其心理构成威胁时,防御机制便会启动。适度的防御是正常的、健康的,但过度或僵化地使用某些原始防御机制,则可能导致神经症或人格障碍。

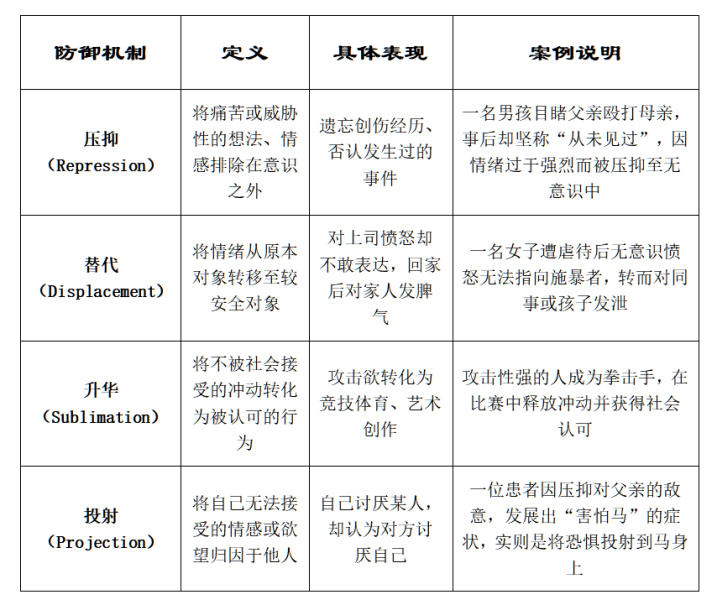

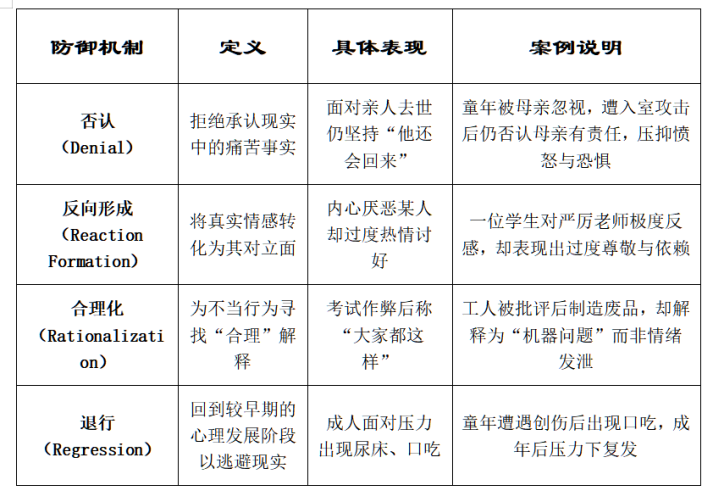

弗洛伊德生前曾断断续续地提出了一些防御机制,包括压抑、否认、投射、退化、隔离、抵消、转化、合理化、补偿、升华、幽默、反向形成等各种形式。安娜·弗洛伊德(1936)系统总结和扩展了其父对自我防御机制的研究,论述了压抑、否认、禁欲、投射、利他、转移、自我约束、反向、反转、升华、心力内投、对攻击者的认同、隔离、抵消、退行等15种防御机制形式,并指出人类最重要的防御机制是压抑。

范伦特(G.E.Vaillant,1992)认为,防御机制是弗洛伊德对人类心理学最具创造性的贡献,“当精神病学进入21世纪时,弗洛伊德学说的许多部分可能会被抛弃,但关于防御机制的阐述却不会。”

国际精神分析学会给防御机制所下的定义是:自我对于本我冲动的对抗作用就是防御机制。

在DSM-Ⅲ-R以及《美国精神病学综合教科书》(第三版)中,分别列举了18种和30种防御机制。

防御机制的种类很多,在术语、定义等方面也存在着一定的分歧。本系列文章将针对现实生活中较为常见的精神防御机制,进行逐一解读,希望对大家有所帮助和启发。

(未完待续。本文参考资料:中国科学技术出版社出版《谁之错:四句话点透心理学》。原创文字和视频陆续发布于科普中国、心理学家李不言百家号等。插图选自网络,侵删)

来源: 李不言

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

李不言

李不言