在人的心理活动中,不知你有没有这样的感受,那就是:你越关注什么,什么就越放大给你看。比如,孩子原来对“黑”是没有任何感觉的,可是当幼儿园老师鼓励孩子“勇敢的孩子不怕黑”时,孩子可能真的就开始“成功”怕黑了……

这条关于心理现象的“隐性规律”,非常有趣,也颇具启发性,但却没有引起足够重视,以致我们在工作和生活中常常深受其扰。它揭示了一个深刻的心理机制:注意力与情绪之间的相互作用。

一、案例解析:“勇敢不怕黑”为何反而让孩子怕黑?

让我们拆解这个看似矛盾的现象:

1. 原本无感的状态:

孩子最初对“黑”没有特别的情绪反应,黑暗只是一个中性刺激。

2. 引入“评价”与“标签”:

老师说“勇敢的孩子不怕黑”,这句话表面上是鼓励,实则引入了“怕”这个概念——

孩子第一次意识到:“哦,原来黑是可以让人害怕的?”

也隐含了一个判断:“如果你怕黑,你就不勇敢。”

3. 触发自我监控与焦虑:

孩子开始关注自己在黑暗中的感受,试图验证自己是否“怕黑”——

这种对“是否害怕”的关注,反而激活了焦虑反应→身体出现轻微紧张、心跳加快→孩子解读为:“我是不是真的怕黑?”→于是,怕黑的情绪被“培养”出来了。

4. 强化循环:

一旦孩子有一次“怕黑”的体验,家长或老师若再强化(如安慰过度、说“别怕,黑没什么”),反而让孩子更确信:“黑是值得害怕的东西,否则大人为什么特别在意?”

于是,越关注,越放大;越放大,越真实。

二、心理学视角:这背后是什么机制?

1. 选择性注意

我们的大脑每时每刻都在接收海量信息,为了不超负荷,它会像一个过滤器,只让我们关注到自认为重要的事物。当你开始关注“怕黑”时,大脑的“雷达”就锁定了所有与“黑暗”和“恐惧”相关的信号。平常被忽略的夜间风声、家具的轻微响动、黑暗中的模糊轮廓,此刻都变得异常清晰。不是你变得胆小,而是你的感知系统被重新校准了。

这条规律的核心在于——人的注意力会放大其所聚焦的事物,尤其在情绪层面。你越关注某种情绪或感受,它就越容易被“喂养”和强化,最终变得愈发显著。

所以,情绪不是静态的,它会随着我们的关注、评价与反应而动态变化。当你反复思考、担忧或抗拒某种情绪时,实际上是在给它提供能量,让它在心理舞台上占据更大位置。

2. 情绪标签理论(Labeling Theory of Emotion)

该理论认为,情绪部分来源于我们如何解释自己的生理感受。

当孩子开始关注“我在黑暗中会不会怕”,轻微的紧张被贴上“害怕”的标签,于是“怕黑”的情绪就诞生了。

3. 社会建构与暗示

语言具有暗示力量。

成人反复强调“黑很可怕”或“要勇敢”,等于在文化层面建构了“黑=可怕”的关联,孩子通过社会学习内化了这种信念。

4. 确认偏误

一旦我们持有某个信念(如“黑是可怕的”),我们就会不自觉地寻找支持这个信念的证据,同时忽略或贬低相反的证据。孩子如果接受了“怕黑”这个设定,他会记得每一次在黑暗中的心跳加速,却会忘记更多次在黑暗中安然入睡的经历。

三、延伸思考:这条规律在生活中的体现

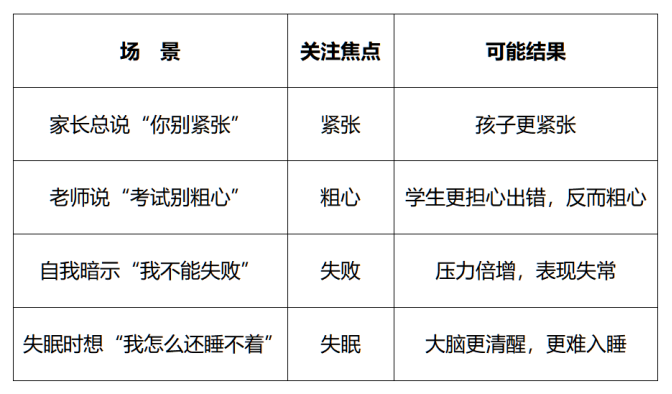

我们用下面这个表格来举例说明。

看到了吗?越抗拒,越持续;越关注,越放大。

四、应对策略:如何打破“关注-放大”循环?

1. 中性化描述,减少情绪标签

不强化“怕”这个概念——

与其说“别怕黑”,不如说:“黑暗只是没有光的环境,我们可以慢慢适应。”

2. 转移注意力到积极行为

用可执行的行为替代情绪关注——

不说“不要哭”,而说:“我们深呼吸,一起数星星。”

3. 接纳而非对抗

允许情绪存在,但不放大它——

告诉孩子:“如果你觉得有点不舒服,那很正常,黑暗确实会让人不太习惯,但你会慢慢发现它其实没什么。”

4. 提前脱敏,而非事后强调

通过游戏、故事、渐进式体验,让孩子自然地熟悉黑暗,而不是等孩子怕了之后才“鼓励勇敢”。

5. 成人先管理自己的焦虑

很多时候,是家长把自己的恐惧投射给了孩子。

因为,你越担心孩子怕黑,孩子越能感受到:“这一定是个值得害怕的东西。”

五、结语

这条“未写入教科书的规律”其实道出了情绪管理的精髓:

情绪不是被解决的问题,而是被理解的体验;

你越盯着它,它越成为你的主宰;

你越放下它,它越自然流过。

真正的“勇敢”,不是“不怕”,而是即使有点怕,也不被它控制——

而这份从容,往往来自于不过度关注“怕”本身。

关注什么,就喂养什么;

放过什么,什么就难以撼动你。

——这不仅是处世智慧,也是人生心法。

(本文原创发布于科普中国、心理学家李不言百家号,作者李不言。插图选自网络,侵删)

来源: 李不言

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

李不言

李不言