10月5日是世界脑膜炎日。这个特殊的日子提醒我们,脑膜炎作为一种古老、凶险却又在很大程度上可预防的疾病,它需要我们持续关注与行动。在众多病因中,由脑膜炎奈瑟菌引起的流行性脑脊髓膜炎(简称“流脑”)尤为致命,它如同一位潜伏在我们身边的“隐形杀手”,时刻威胁着生命健康。

来源:中华预防医学会流脑患者纪录片《如果没有如果》

历史警示:

不容忽视的“致命”流脑

流脑,是一种由脑膜炎奈瑟菌感染而引起的急性化脓性脑膜炎,属我国法定乙类传染病。流脑具有“隐急凶残”的特点,发病急、进展快、病死率高、致残率高。其传播极具隐蔽性,从类似感冒的症状发展到脓毒性休克、多器官衰竭可能仅数小时,幸存者还可能面临脑损伤、听力丧失等严重后遗症,因此预防至关重要。

我国历史上曾数次深受流脑之害。从1938年起,我国发生过5次周期性流脑大流行,尤其是1967年暴发的疫情,导致超300万人感染、16.8万人死亡,成为公共卫生史上的沉重一页。

这段伤痛至今仍在许多家庭中隐隐作痛。我们难以想象,或许在短短两天内,一个鲜活的生命竟会因流脑而骤然离去。而这种悲剧,曾经一遍又一遍地落在无数普通人身上。这段沉重的历史清晰地印证了一个真理:公共卫生安全是社会文明不可动摇的底线。唯有依靠健全的防控体系、畅通的应急响应机制以及科学的应对策略,我们才能真正筑起守护生命的防线。正如流行病学专家所言,目前确诊的流脑病例,或许只是真实感染情况的“冰山一角”,因此,我们依然不能放松警惕,必须时刻防范流脑的威胁。

防控回望:

中国流脑的“破冰”之路

1980年,我国成功研制出首款A群流脑多糖疫苗,从此我们有了自己的疫苗。1984年A群流脑多糖疫苗纳入计划免疫并启动大面积接种,有效控制了A群流脑的周期性流行。2007年,A群C群流脑多糖疫苗也被纳入国家免疫规划,进一步遏制了C群流脑的传播1。

而后,2006年、2008年、2021年我国相继上市了国产首款A群C群流脑多糖结合疫苗、ACWY135群流脑多糖疫苗,以及ACWY135群流脑多糖结合疫苗。这些关键措施不仅标志着我国流脑防控取得了阶段性突破,也为后续疫苗研发与应用奠定了坚实基础,积累了宝贵经验。

菌群之变:

隐匿的威胁和防控的新挑战

随着疫苗普及,我国流脑发病率显著下降,但流行菌群也在持续演变。近年来,W135群和Y群等血清群的报告病例呈上升趋势,对现有免疫策略形成新挑战。

据中国疾控中心数据显示,2024年全国报告流脑病例共计135例,其中死亡7例。与2023年(90例,死亡1例)及2022年(69例,死亡5例)对比,病例数与死亡数均呈上升趋势2,3。值得注意的是,2024年青海曾有两名初中生因流脑死亡(病例间隔20天),引发公众高度关注。另外,2025年某省市连续报告了两例Y群流脑病例4,系当地连续四年无病例后的首次出现,凸显血清群变迁(如Y群、W135群等)带来的新型公共卫生风险。

破局之道:

从“多糖”到“结合”的迭代之路

作为全球公共卫生领域的重要参与者,中国的流脑防控专家们正积极践行中国脑膜炎球菌病行动(CMI),致力于系统性提升国内各级流脑防控体系能力,并持续推动疫苗接种的普及和疫苗技术的升级换代。

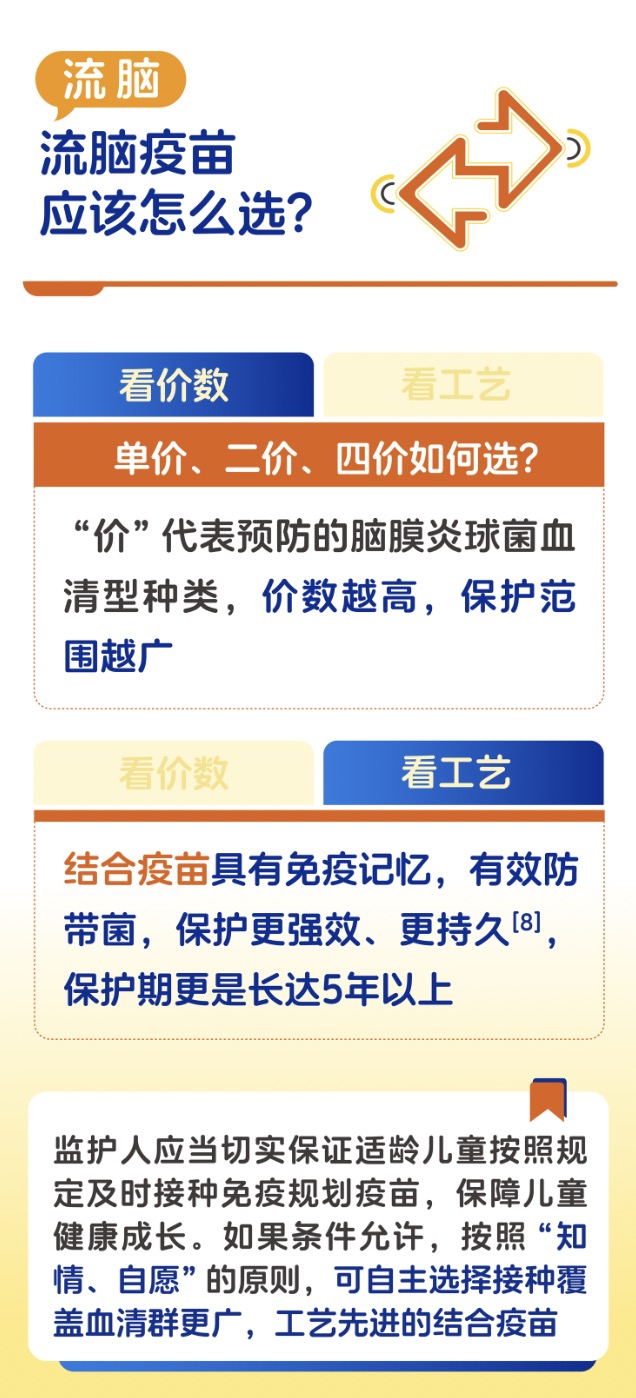

我国目前上市在用的流脑疫苗从制备工艺上分为多糖疫苗和多糖结合疫苗,它们各有特点。多糖疫苗直接使用细菌表面的荚膜多糖制作,刺激产生的抗体类型以IgM为主,也有少量IgG,相对的保护期较短。多糖结合疫苗将这种荚膜多糖连接到一个蛋白质载体上,这种组合能有效激活免疫系统的“记忆功能”,从而产生IgG为主的抗体,持续时间更长。

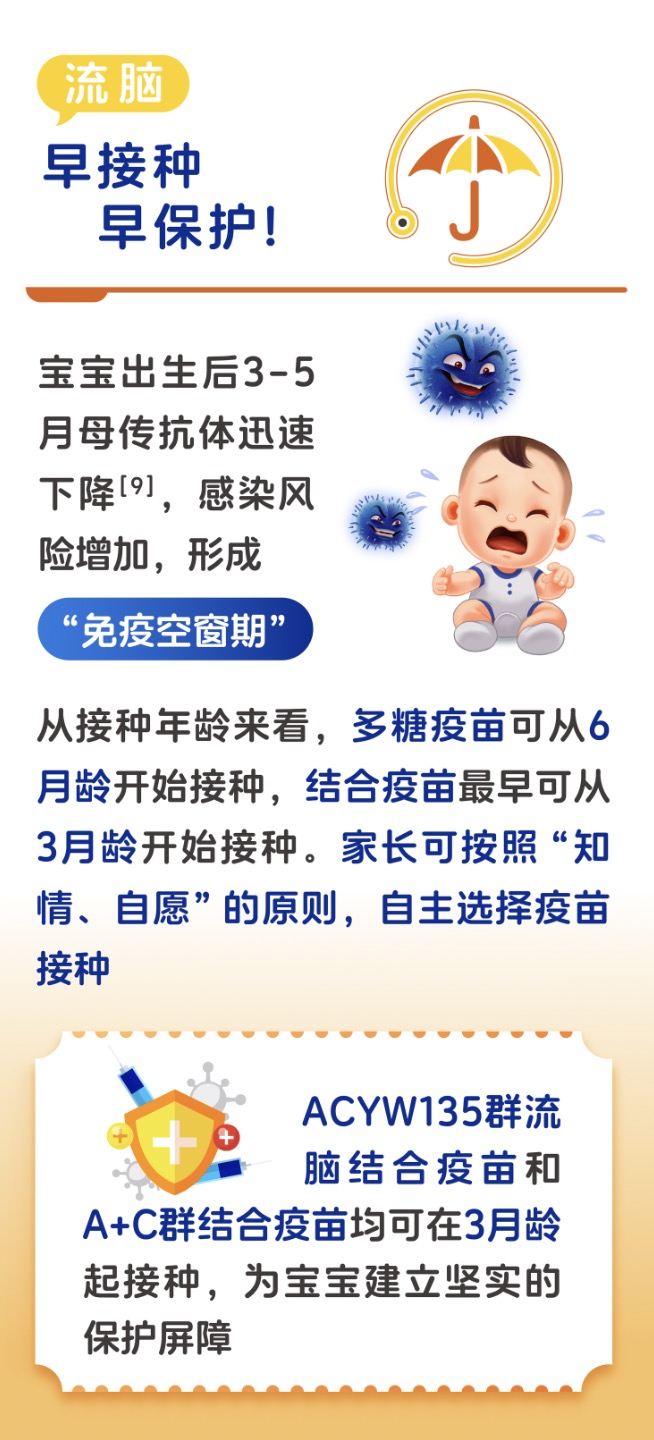

2岁以下儿童因为免疫系统处于发育中,多糖疫苗不能产生足够强度的免疫反应,尤其是C群多糖,无免疫记忆反应,重复接种不引起抗体滴度升高。而多糖结合疫苗在婴幼儿的抗体产生、诱导产生免疫记忆、保护时间等方面表现优异。

2021年,我国也成功上市了国产首创ACYW135群流脑多糖结合疫苗,一举填补了国内在四价流脑多糖结合疫苗防护领域的空白。截至2025年,全球有76个国家选择使用脑膜炎球菌多糖结合疫苗作为防控流脑的核心策略,使其成为全球应用广泛的流脑预防手段。

认知鸿沟:

被忽视的防控知识和专业科普

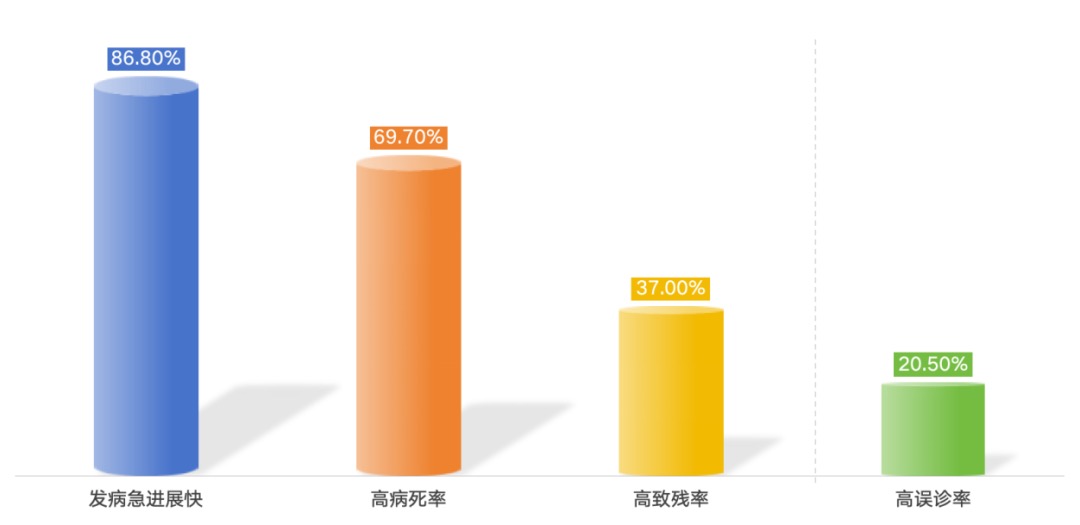

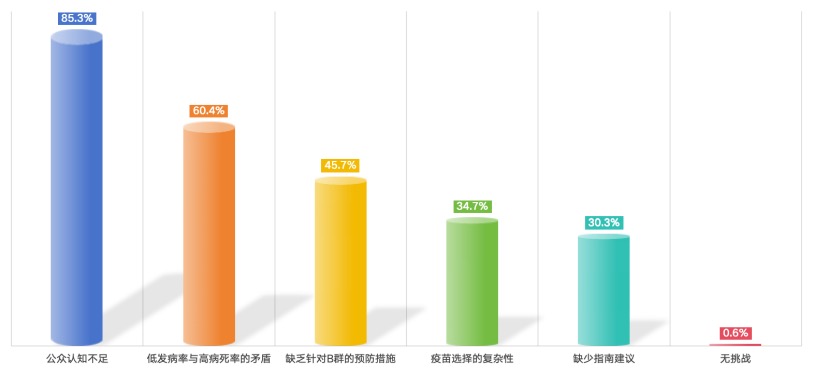

尽管疫苗技术不断进步,我国公众对流脑的认知仍存在明显不足。复旦大学公卫学院在《Vaccine》发表的一项2023年1月至2024年12月覆盖全国的大样本调查研究显示,家长对流脑疾病危害、血清群变迁及疫苗差异的知晓率普遍偏低,部分基层预防接种医生也缺乏相关流脑知识的系统了解。

▲预防接种医生对流脑疾病的认知

▲家长对流脑疫苗接种的困惑

这表明,在推进技术迭代的同时,亟须加强专业领域与公众层面的健康教育,提升全社会科学、正确地认知流脑防控。

专家行动:

持续推进流脑防控事业

为提升我国流脑防控的专业化与系统化水平,2025年《脑膜炎球菌病免疫预防》专著出版,该书采用国际通行的“脑膜炎球菌病”概念,整合了病原学、流行病学、疫苗研发等多领域的最新研究成果,标志着我国在流脑防治领域的学术研究实现了与国际的全面接轨。

同时,面向公众的《流脑疾病与疫苗科普手册》也在编写中,该手册内容涵盖流脑疾病知识、疫苗防控要点及公众常见问题解答,致力于将复杂专业的疾病和预防知识转化为通俗易懂的内容,以提升全民的健康素养和预防意识。

世界脑膜炎日(10月5日)到来之际,我们呼吁社会各界共同行动,以科学为武器,以教育为桥梁,持续提升流脑防控水平。接种疫苗不仅是保护自己,也是构建群体免疫屏障、履行社会责任的体现。让我们助力实现世界卫生组织“2030年战胜脑膜炎”的全球愿景,守护每一个生命的健康与未来!

↑长按识别二维码↑

学习流脑科普与防护指南

▲流脑科普小知识

注释:

1.王华庆, 等. 国家免疫规划七种针对传染病70年防控成就回顾[J]. 中国疫苗和免疫, 2019, 25(4):359-367.

2.中国疾控中心

https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100016/common/content/content_1836299733133275136.html

3.健康中国

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1805514069226864273&wfr=spider&for=pc

4.天津市疾病预防控制中心

https://www.cdctj.com.cn/system/2025/05/09/030165488.shtml

来源: 北京科技报

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

北京科技报

北京科技报