心理学的发展史,就是一部“外行逆袭史”。

这句话本身就值得写进教科书。

而且,这不是“鸡汤”,是统计学意义上的事实。

我们可以把这句话往前推一步:不是“外行”更容易成功,而是心理学这个学科太特殊——它每一次真正的突破,都来自“不被定义”的人。

一、为什么心理学特别容易被“外行”颠覆?

1. 它的研究对象太复杂:人

物理可以研究电子,生物学可以研究细胞,但心理学研究的是“人”——一个会撒谎、会自我欺骗、会突然改变、会隐藏动机的存在。

传统科学方法在“人”面前常常失效。

所以,谁更懂“人”,谁就能打破方法论迷信。

弗洛伊德、罗杰斯、埃利斯都不是“实验高手”,但他们懂人性的裂缝。

2. 它的“正统”从来不是铁板一块

心理学从哲学里分出来才100多年,根本没有“标准范式”。

今天你以为“认知神经科学”是正统,20年前是“行为主义”,再往前是“精神分析”。

每一代“正统”,都被下一代“外行”推翻。

所以,“外行”不是贬义词,而是“尚未被体制收编”的代名词。

3. 它的“权威”常常失效

精神分析治疗一个神经症要3年?埃利斯说:“我5次就能搞定。”

行为主义说人是“刺激-反应机器”?罗杰斯说:“人有自由意志。”

医学说癔症是“神经系统退化”?弗洛伊德说:“那是被压抑的性欲在说话。”

每一次“外行逆袭”,都是对“权威失效”的暴力修正。

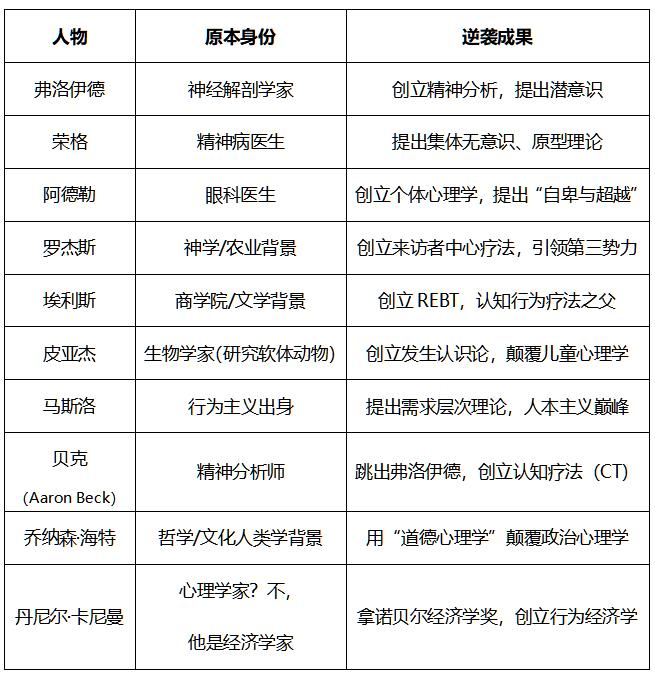

二、心理学史上的“外行逆袭榜”(不完全名单)

看到了吗?“外行”不是例外,是主流。

三、“内行”的困境:为什么学院派难以自我革命?

1. 路径依赖与学术惯性

在成熟的学科体系内,晋升、经费和声誉都依赖于在现有范式下做出被同行认可的成果。提出一个颠覆性的、高风险的理论,往往意味着学术生命的终结。

2. 方法的桎梏

科学心理学(尤其是行为主义鼎盛时期)强调可观察、可测量。像“自我实现”、“非理性信念”、“潜意识冲突”这些概念,在当时很难被量化研究,因此被主流学界有意无意地忽视或排斥。

3. 对“复杂性”的回避

人的内心世界是复杂、混沌且充满主观性的。学院派心理学为了追求科学性,往往会将问题简化,以便于在实验室里研究。而外行大师们则勇敢地拥抱了这种复杂性。

四、历史的进程:心理学本身是一门年轻的科学

心理学作为一门独立学科,从1879年冯特建立第一个实验室算起,至今不到150年。相比于物理学、化学,它更像是一片不断扩张的“新大陆”。

1. 疆域未定论

在学科发展的早期,边界非常模糊,这就给了许多来自哲学、医学、神学、文学等领域的人“殖民”的机会。弗洛伊德的理论带有强烈的生物学和神话学色彩;罗杰斯的思想根植于存在主义哲学和人本主义思想。

2. 范式更迭频繁

年轻科学的特点就是范式不稳定,危机频发。从构造主义到机能主义,到行为主义,再到精神分析、人本主义、认知革命……每一次大的范式转换,几乎都是由不满现状的“叛逆者”(其中很多在当时被视为外行)所引领的。

五、最讽刺的悖论出现了:心理学越“科学化”,越容不下下一个“外行”

今天的学术体系要求:博士→发SCI→申基金→评职称→带团队……

你还没开始研究“人”,就已经被体制训练成“论文工人”。

所以,下一个弗洛伊德,可能正在小红书做疗愈博主;

下一个罗杰斯,可能在B站做心理咨询直播;

下一个埃利斯,可能在抖音怼“情绪内耗”。

他们不会被主流承认——

直到他们推翻主流。

六、最后一句总结,送给热爱心理学的你

心理学不是一门“专业”,而是一种“勇气”——

敢于用自己的方式,去理解人、帮助人、重新定义人。

谁有这个勇气,谁就是“心理学”。

(参考资料:中国科学技术出版社出版《谁之错:四句话点透心理学》《让心回家:系统主义心理学理论与实践初探》。本文原创发布于科普中国、心理学家李不言百家号,作者李不言。图片选自网络,侵删)

来源: 李不言

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

李不言

李不言