除了我们介绍过的埃利斯(见《心理札记|想起埃利斯:“小白”擅闯心理学殿堂遭抵制,谁想REBT却带来一场范式革命》),心理学圣殿里另一个著名的“小白闯入者”,就是罗杰斯,他完美地演绎了心理学史上另一个激动人心的“闯入者”传奇。

如果说埃利斯是一位手持理性之剑、挑战权威的“革命斗士”,那么卡尔·罗杰斯则更像一位怀抱信念、默默耕耘并最终改变世界的“布道者”。

让我们来展开罗杰斯这场同样波澜壮阔的“范式革命”。

第一幕:意想不到的起点——从农学与神学出发

罗杰斯的背景,比埃利斯更像一个“小白”——

农学初心:他最初的梦想是从事农业,在大学主修的是农学和历史。这种与“人”的复杂心理相距甚远的背景,反而让他后来能以更质朴、更整体的视角看待人。

神学转折:出于对“人”的深层兴趣,他转而进入神学院学习,准备成为一名牧师。这段经历塑造了他对人性、关怀和倾听的理解,但也让他对教条化的权威产生了怀疑。

最终,他因追求更自由的学术氛围而离开了神学院,投入了当时尚属新兴领域的临床心理学。这个从 “土地”到“神坛”再到“人心” 的独特路径,为他日后颠覆性的思想埋下了伏笔。

第二幕:擅闯心理学“第一、二势力”——对行为主义、精神分析和权威模式的“三重反叛”

在罗杰斯登台时,心理学界除了埃利斯挑战的精神分析和行为主义,还存在一种以“治疗师为绝对权威”的医疗模式。罗杰斯的革命,是同时对这三者发起的温柔而坚定的反叛。

反叛行为主义的“人机比喻”:行为主义将人视为一台复杂的刺激-反应机器。罗杰斯则坚信,人不是一个被动的“黑箱”,而是一个有感情、有目标、有能力自我导向的有机体。

反叛精神分析的“疾病模型”:精神分析专注于挖掘童年的创伤和潜意识的阴暗面,将人视为“病人”。罗杰斯则提出实现趋向——相信每个生命都有一种天生的、内在的倾向,要成长、要发展、要充分发挥自己的潜能。人不是需要被“修理”的机器,而是需要被“滋养”的种子。

反叛传统治疗的“权威模式”:在传统治疗中,治疗师是专家、是医生、是权威,负责诊断和“治愈”患者。罗杰斯彻底颠倒了这一关系。

第三幕:心理学革命的核心——“以人为中心”的范式转换

罗杰斯带来的心理学革命,其核心是一种关系哲学和权力转移。

旧范式:治疗师是“专家”,患者是“病人”。

治疗师通过专业知识和技术(如释梦、自由联想、行为矫正)来“治疗”被动的患者。

罗杰斯新范式:治疗师是“促进者”,来访者是“主角”。

治疗师不再是一个技术专家,而是一个真诚的、共情的伙伴。他创造一种无条件积极关注的心理氛围,相信来访者自己才拥有解决自身问题的能力和智慧。

这场革命的三大基石是:

真诚一致:治疗师必须是真实的,不戴专业面具,与来访者真诚相见。

无条件积极关注:对来访者的接纳不设任何前提,无论他表达何种情感、态度和行为,都予以尊重和关心。

共情理解:深入来访者的内心世界,感受他的感受,并将来访者自己未察觉的情感反馈给他。

第四幕:深远的影响——心理学的“第三势力”与人文精神的回归

罗杰斯的贡献远远超出了心理治疗室——

创立“人本主义心理学”:他与马斯洛等人共同开创了心理学史上的“第三势力”,将研究的焦点从“病态的人”和“机械的人”重新拉回到了 “健康的人”和 “整体的人” 身上,关注人的潜能、尊严和价值。

范式民主化:他的理论极大地赋能了咨询师、教师、社会工作者等各行各业的人。你不需要成为精神分析大师,只要掌握“以人为中心”的态度和技巧,就能有效地帮助他人。

渗透全社会:他的思想深刻影响了教育(“学生中心教学”)、管理(“以人为本的管理”)、人际关系等领域,成为20世纪最重要的人文思想之一。

总结:两位“小白”革命家的交相辉映

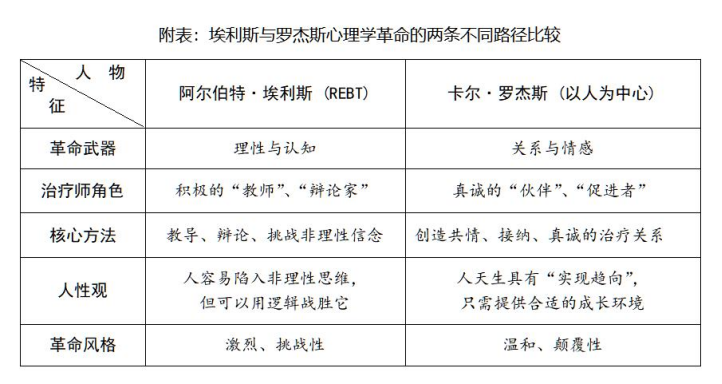

将埃利斯与罗杰斯并列,我们能清晰地看到心理学革命的两条不同路径(附表)。

他们一个从 “思维” 入手,一个从 “关系” 入手,却共同完成了对旧范式的致命夹击。他们都证明了,真正的创新往往源于不被传统学科边界所束缚的、来自“外部”的视角。正是这些勇敢的“闯入者”,一次又一次地拓宽了人类理解自我的疆域,让心理学真正回归到“人”本身。

(参考资料:中国科学技术出版社出版《谁之错:四句话点透心理学》《让心回家:系统主义心理学理论与实践初探》。本文原创发布于科普中国、心理学家李不言百家号,作者李不言)

来源: 李不言

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

李不言

李不言