大气的 “小脾气” 与人类的 “大选择”:揭秘极端环境事件背后的内在关系

钱维宏 北京大学物理学院

你是否曾在冬日清晨推开窗户,发现城市被一层灰蒙蒙的 “纱幕” 笼罩?能见度骤降,呼吸间带着压抑感 —— 这便是雾霾,一种由大气变量扰动与人类活动共同催生的典型极端环境事件。从几天内来去匆匆的雾霾,到跨越数十年的碳排放波动,大气从未停止对这些异常现象形成的助推 “扰动”。而人类在其中的每一个选择,都直接决定着我们将面对怎样的生存环境。

本图片由图虫创意提供,仅供于科普中国平台使用

一、天气与季节内的 “拉锯战”:解码雾霾背后的大气扰动

在中国东部,从华北平原到江南水乡,雾霾早已不是陌生的 “访客”。华北的北京、天津、石家庄和长三角的南京和合肥等人口密集、经济活跃的地区和城市,曾年均遭遇雾霾超 50 天;每到秋冬季节,只要冷空气 “缺席”,灰蒙蒙的天空便会成为常态。

2013 年被称为 “雾霾元年”,更是“雾霾峰年”,中国东部地区遭遇了多次大范围、长时间且高强度的雾霾天气。其中,1 月和 10 月,华北和长三角等地雾霾集中,到达地面的太阳总辐射量较常年同期下降 20% - 50%。1 月,合肥、南京和北京的雾霾日数分别达 30 天、29 天和 25 天,其影响程度和社会关注度达到前所未有的高度。2016 年底至 2017 年初的跨年雾霾更是创下纪录 —— 持续 212 小时的大范围重污染过程,给居民生活与健康带来了严重影响。

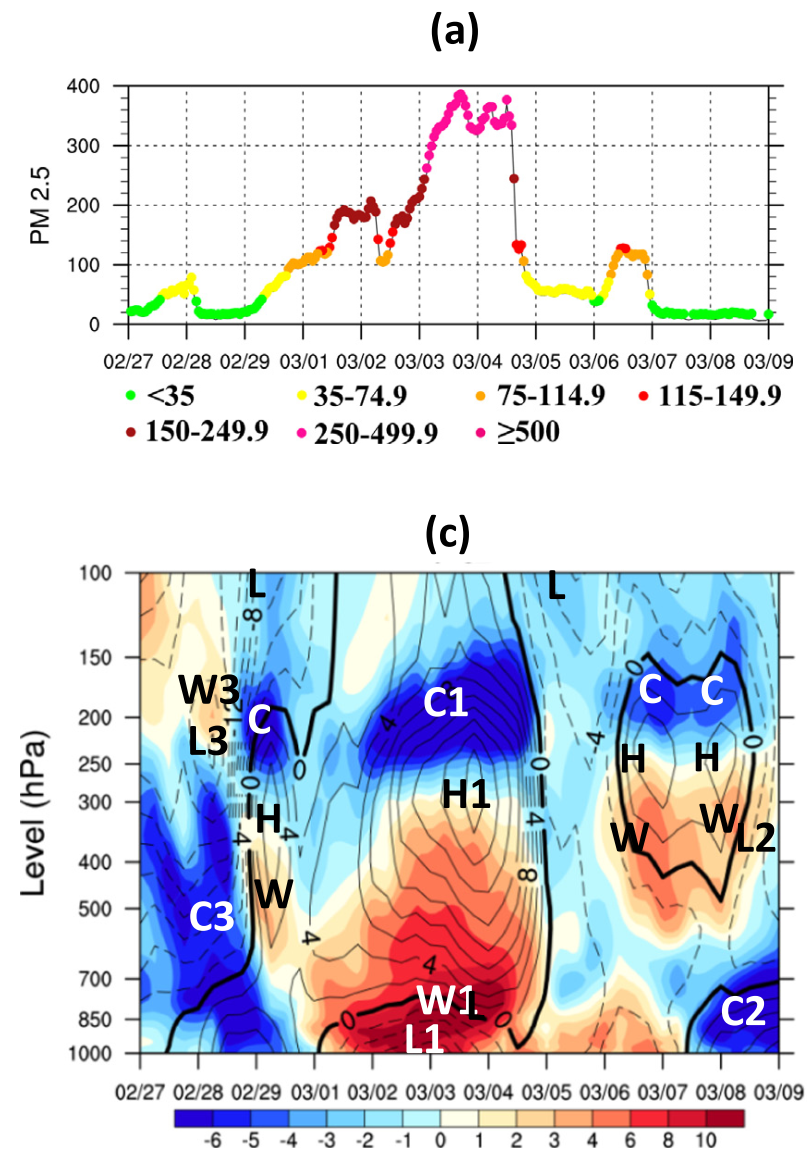

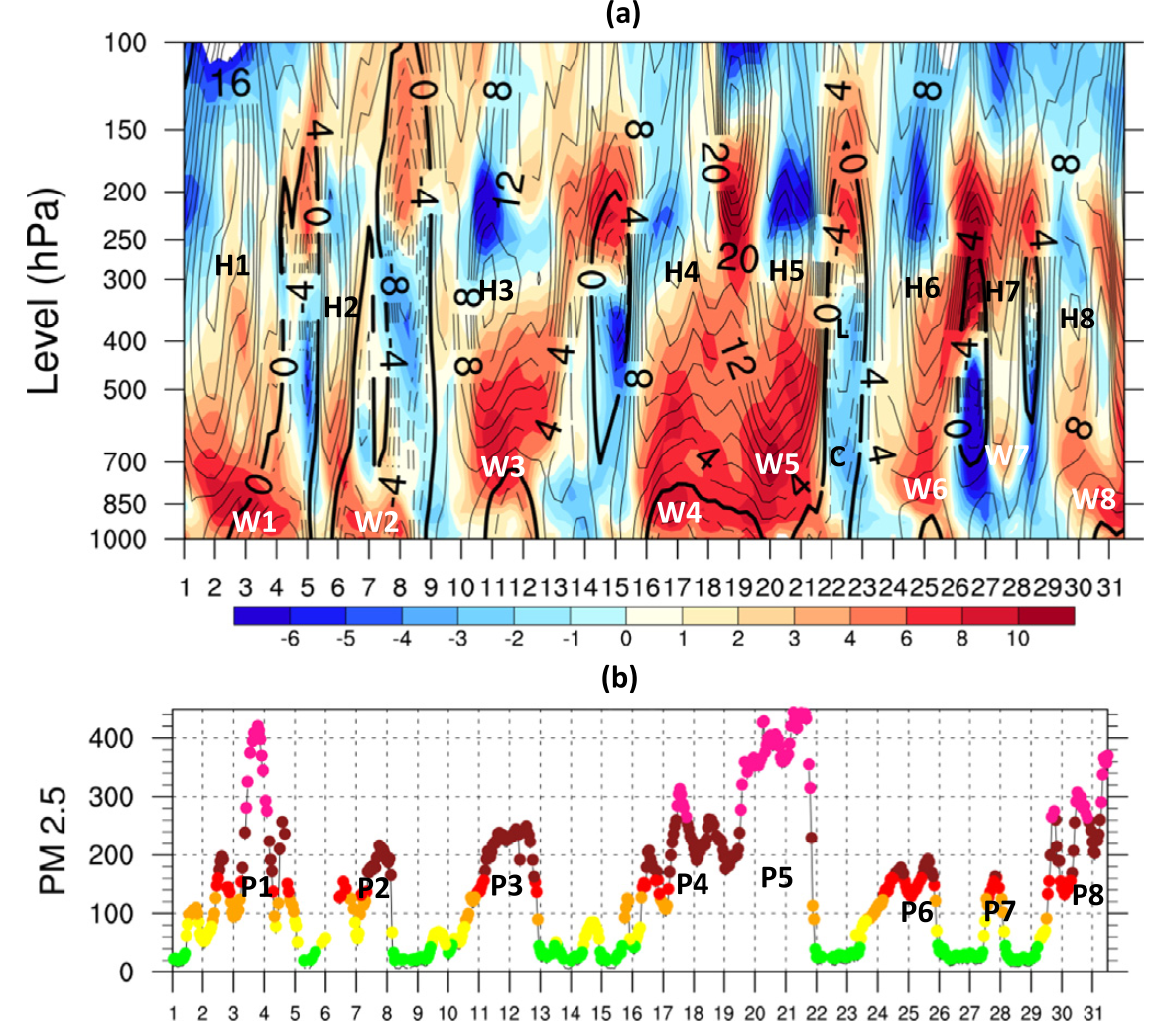

这些令人窒息的雾霾,并非大气扰动和人类排放 “单方面” 的恶作剧。研究表明,雾霾的形成与大气的 “特殊扰动状态” 密切相关:当对流层中层出现扰动高压H1和近地面出现扰动低压L1时,边界层顶部(约 1500 米高空)形成的扰动逆温层最大W1就像被盖上了一层 “密封盖子”—— 人类排放的污染物无法向上扩散,只能在近地面不断堆积 [1]。这种 “边界层大气扰动逆温模式”,正是雾霾滋生的 “温床” (图中的红点序列)。而一旦这层 “盖子” 被冷空气打破,即便人类活动仍在排放污染物,雾霾也会迅速消散。

又以北京 2017 年初那次持续 9 天的雾霾事件为例:在事件发生前的 2016 年 12 月,曾出现 8 次(W1-W8)边界层扰动逆温过程,每一次都对应着时间长短不一的红点序列雾霾观测(P1-P8)。这个月北京仅有几天未出现雾霾。若采用气候研究中的滑动时间平滑算法,2016 年 12 月至 2017 年 1 月的雾霾,就是一场持续超一个月的 “季节内短期气候事件”—— 大气边界层的红色扰动温度时长超一个月,与滑动平均超 100 微克 / 立方米的雾霾浓度时长一致。对 2015-2016 年所有雾霾事件的分析进一步证实,雾霾的强度、持续时间,均与对流层大气中部的扰动高压、边界层的扰动低压及逆温模式完全匹配。

雾霾的形成与大气扰动存在紧密关联,其中对流层低层的逆温层是关键影响因素。具体而言,对流层低层逆温(温度偏高)与上层低温的状态,可通过具有 “对流层中层扰动高压 - 近地面扰动低压” 特征的扰动位势高度,结合静力平衡原理计算得出。这表明,整个对流层的温压场扰动结构严格遵循大气内在的动力学规则。

一旦雾霾天气形成,其悬浮颗粒物会导致大气能见度显著降低,进而阻断地面对太阳辐射的接收 —— 这一过程会打破正常气候的日温度循环:白天地面因缺乏太阳辐射加热而温度偏低,夜间则因雾霾对地面长波辐射的 “保温” 作用而温度偏高,形成“冷昼暖夜”的异常特征,使得昼夜温差大幅缩小。扰动大气是雾霾形成的重要驱动条件,而雾霾形成后又会通过改变地表辐射平衡,反作用于大气温压场,进一步影响大气扰动状态,二者构成相互作用的动态关系。

值得庆幸的是,大气的 “扰动” 虽无法避免,但人类的选择正在改写雾霾的 “出场频率”。2013 年《大气污染防治行动计划》实施后,北京的雾霾天数与强度开始 “断崖式下降”:2020 年 PM2.5 年均浓度降至 38 微克 / 立方米,重污染天数较 2013 年减少 82.8%;到 2024 年,这一浓度进一步降至 30.5 微克 / 立方米,连续四年达标,优良天数占比达 79.2%,重污染天数仅剩 2 天 —— 相当于十年间,从每 6-7 天一次重污染,变成了一年仅两次的 “罕见事件”。这一变化清晰证明:即便大气仍会出现利于污染物堆积的 “扰动”,只要人类主动减少排放,雾霾就能从 “常客” 变为 “稀客”。

如今,雾霾极端天气事件的预报能力也在提升。借助欧洲中期数值天气预报的模式产品,可提前一周预报雾霾 —— 由于雾霾对应的大气扰动系统空间尺度较大,该模式甚至能提前 7-10 天预报此类天气扰动。河南省气象台的预报员就曾利用模式产品绘制的扰动天气图,精准预报了不同区域雾霾的开始与结束时间,为应对污染争取了宝贵时间。

二、跨越年月的 “呼应”:温度波动与碳排放的深层关联

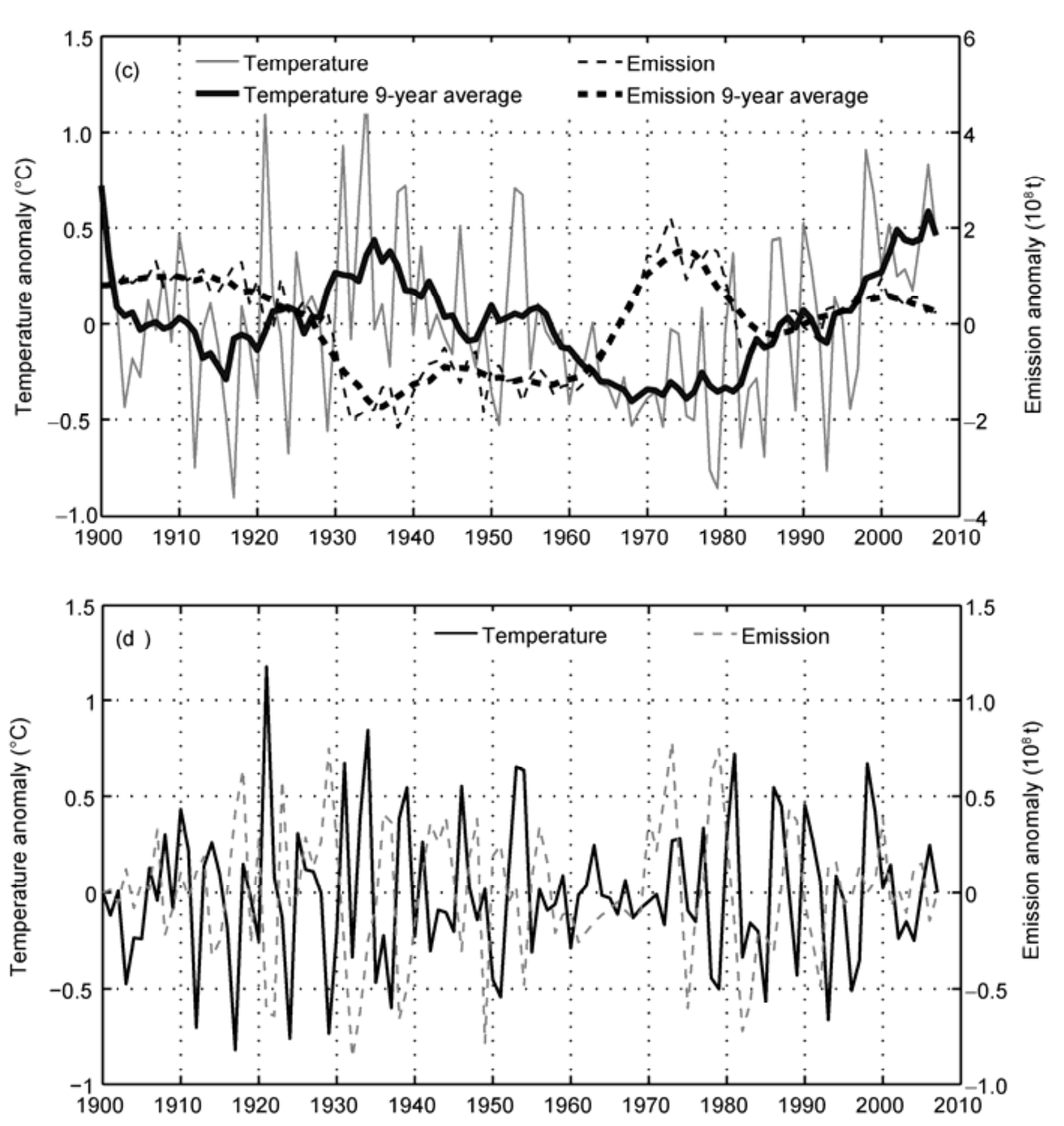

如果说雾霾是 “扰动天气尺度” 下自然与人为共创的协同事件,那么碳排放波动与异常温度的关系,则在更长的时间里大气变量扰动与人类活动之间上演着的 “互动剧”。对美国、英国、法国、德国等发达国家碳排放数据的研究发现,全球平均温度与化石燃料碳排放之间,存在着跨越年际(1-2 年)和年代际(数十年)的紧密波动关联 [2]。

在年际尺度上,温度就像一只 “无形的手”,悄悄影响着人类的碳排放。以美国为例:冬季气温每升高 1.5℃,化石燃料碳排放会减少 1000-2000 万吨 —— 只因温暖的冬天降低了供暖需求;反之,若冬季气温降低 2℃,碳排放会增加 1640 万吨。而到了夏天,二者关系完全反转:气温越高,碳排放越多,这是因为炎热天气推高了空调用电需求,进而消耗更多化石能源。这种 “冬负夏正” 的关联,让碳排放随着季节温度的波动而起伏。

在更漫长的年代际尺度(50-60 年)上,这种关联变得更加显著。过去一百多年里,当全球或美国处于相对寒冷的年代际波动时段时,发达国家的碳排放往往更高;而在温暖的年代,碳排放则相对较低。更值得关注的是,温度波动的变化会 “提前” 5-7 年影响碳排放波动 —— 这意味着人类对气候的适应存在 “滞后性”:当气候开始变冷,人类需数年后才会通过增加能源消耗应对,进而推高碳排放;反之,气候变暖时,减少能源消耗的调整也需要时间。在极端天气与异常气候事件中,人类往往被动或迟钝地跟随大气波动调整;但若能让人类行动与自然波动同步,不仅能减少损失,甚至可将自然波动的异常能量转化为资源。

不过,无论时间尺度如何,有一个总趋势始终清晰:过去一百多年,碳排放的长期上升,背后是工业化进程的加速。在世纪尺度上,碳排放总增加与全球平均温度增暖趋势看似同步,实则是一种并行现象 —— 二者的内在关联,仍需更长时间的波动数据开展机理研究。但可以确定的是,温度的 “自然扰动”(如年际冷暖波动、年代际冷暖交替)只是影响碳排放的 “诱因”,真正的 “主导者” 仍是人类活动:即便温度出现利于减少排放的波动,若人类不主动控制化石燃料使用,碳排放仍会持续攀升;反之,即便温度波动可能推高排放需求,只要通过节能技术、清洁能源替代等主动干预,就能抵消这种 “自然诱因” 的影响。

三、面向未来:大气仍会 “扰动”,但未来环境由我们选择

从几天的雾霾,到数十年的碳排放,我们可以总结出一个核心规律:大气的 “扰动” 是自然常态。无论是利于污染物堆积的逆温层,还是影响能源需求的温度波动,这些不同振幅和时长的温度异常,过去发生过、现在仍在发生、未来也不会消失。然而,这些 “扰动” 是否会演变成危害环境的极端事件,关键在于人类的不同 “选择”。

当我们减少煤炭燃烧、推广新能源汽车时,雾霾便失去了 “生成原料”。即便大气出现逆温层扰动,也难以形成严重污染。当我们用太阳能、风能替代化石燃料时,即便冬季变冷、夏季变热,能源需求的波动也不会转化为碳排放激增,温室气体浓度过高的问题也会随之缓解。

工业化带来的环境挑战,本质上是人类活动与自然规律的 “磨合”。大气从未停止它不同频率、不同幅度的 “呼吸” 与 “扰动”,但未来的天空是清澈还是灰暗,空气是清新还是污浊,温室气体浓度是持续升高还是逐步回落,决定权始终在我们手中。减少排放不是对自然的 “妥协”,而是人类主动掌控未来环境的 “智慧”。毕竟,大气的 “小脾气” 无法改变,但人类的 “大选择” 能调整自身行为,让极端环境事件不再成为人们生活的 “痛点”。

参考文献

[1] Qian WH, Huang J (2019) Applying the anomaly-based weather analysis on Beijing severe haze episodes. Science of the Total Environment 647: 878–887.

[2] Qian WH, Lu B, Liang HY (2011) Changes in fossil-fuel carbon emissions in response to interannual and interdecadal temperature variability. Chinese Sci Bull, 56: 319−324.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏