2025年9月,国家海洋环境监测中心的高级工程师王飞在2025科普中国说·辽宁专场带来演讲《海洋环境监测的“空中哨兵”》。

以下是王飞的演讲节选:

今天想和大家聊聊卫星和无人机在海洋环境监测中的应用。

大连的海岸线有两千多公里,要对这样长的海岸线进行有效监管,离不开遥感技术。遥感就是通过卫星或无人机搭载光学传感设备,对地物进行远距离感知的技术。

提起卫星大家并不陌生,近年来最热门的当属我国的北斗卫星和美国的星链卫星。前者就像太空中的指南针一样,给我们提供精准的定位,后者就像太空中的信号塔一样,专门提供上网服务。除此之外还有帮助预测天气的气象卫星、提供安全保障的军事卫星等。

海洋遥感卫星和其他卫星不同之处在于它就装了一台大相机,可以为地球拍下高清的照片。遥感发展最早可追溯到19世纪摄影师用热气球拍摄的航空照片。20世纪80年代,美国“全球镜”项目推动了卫星遥感的快速发展,90年代民用卫星系统普及,实现了从技术突破到应用的飞跃。

中国的遥感技术经历了三个阶段。1957年至1980年是探索起步期。1981年至2003年是成长期,初步建立了现代遥感卫星技术体系。2004年至今进入成熟期,形成了从科研到应用的完整系统,遥感技术在气候监测、灾害预警、环境评估等方面发挥着重要作用。

我国的高分家族卫星不断迭代,已经广泛服务各行各业。卫星上的相机不仅能捕捉红绿蓝可见光,还能拍摄红外、微波等不可见光,组合后能反映不同的信息。例如红外波段可以把植被的信息用红色特别标注出来,适合用来做植被的大范围的调查。微波则能穿透云层,白天黑夜乃至风雨天气都能工作,适合做海上溢油等应急监测。

分辨率是衡量卫星影像清晰度的重要指标、低分辨率卫星的分辨率大概在20米以上,适合大范围调查,如全国森林监测。高分辨率则更适合小范围、高精度的应用,比如城市规划或精细化农业监测。

在海洋监测中,卫星影像可用于赤潮的观测。赤潮是因营养物质过剩导致藻类爆发,消耗大量氧气,释放毒素,造成鱼贝类死亡并威胁人类健康。通过多期卫星影像,我们能掌握赤潮的发生位置和迁移轨迹,为预警和治理提供依据。

(赤潮监测,图片来源于王飞PPT)

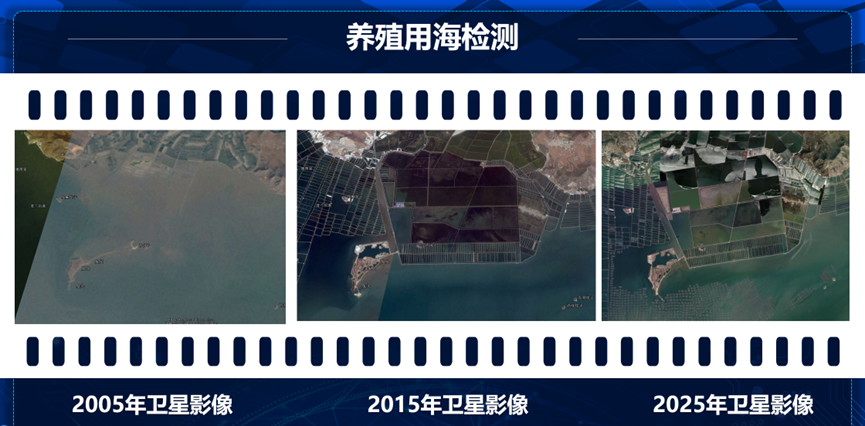

卫星影像也能帮助评估水产养殖的分布与变化。大连是重要的养殖基地,仅长海县面积就超过2000平方公里。通过对比2005年、2015年和2025年的影像,可以清楚看到从沿岸少量养殖逐渐扩展到大规模围海养殖,直到政策限制后,浮筏养殖成为主流。这些资料不仅展现了经济发展与环境的互动,也为科学管理提供数据支撑。

(图片来源于王飞PPT)

相比卫星,无人机遥感更灵活。无人机可以在云层以下飞行,分辨率可达到厘米级,非常适合小范围高精度监测。它还能快速到达目标区域,在数小时内完成数据采集,尤其适合应急任务。

无人机分为旋翼和固定翼两类。旋翼无人机能悬停,适合拍视频,但费电、续航时间短。固定翼无人机飞行快、载重大,适合大范围调查。我们海洋监测中用的主力机型能飞行4小时,半径50公里,速度70公里/小时。可以看到它的翅膀上配有4个螺旋桨,主要作用在起飞和降落的时候能够像旋翼飞机一样实现垂直起降,实用性极高。

(图片来源于王飞PPT)

无人机被广泛用于海洋垃圾监测。海洋垃圾中塑料垃圾大概占80%以上,2015年发表的一篇文章显示,全球约90%的海鸟,还有35%的海龟体内都发现有塑料残留。更令我们担忧的是,在人类的血液、大脑和婴儿胎盘中均发现有微塑料的存在,海洋垃圾目前正在威胁我们人类的身体健康。

2024年修订的《海洋环境保护法》中明确将“海洋垃圾监测和治理”列为一项重要的工作。无人机拍摄的图像能识别海岸带垃圾的分布、类型和面积,评估治理成效。

我们中心从2021年起就开始进行利用无人机开展海上垃圾的监测,通过采集海岸带垃圾有效信息,分析垃圾的分布、位置、面积、类型,并推测它的来源。我们把相关信息发现之后向相关部门反馈,他们做了及时的清理。

无人机还能监测海温。海温升高会诱发赤潮,威胁珊瑚、海参的生存。通过热红外相机,可以看到工厂排放热水在不同潮位下的扩散范围,低潮时影响范围大,高潮时贴近岸线。这种动态监测为海洋生态保护提供了科学依据。

随着人工智能的发展,遥感数据与大模型结合成为趋势。以海洋垃圾监测为例,人工提取垃圾分布可能需要耗费大量人力和时间,而模型能快速完成自动标注和面积计算,为后续治理提供精准的数据支持。

从卫星到无人机,再到人工智能,遥感技术正不断推动海洋环境监测的发展。未来,随着技术进步和应用拓展,遥感将在更多领域展现出更大潜力,继续为可持续发展贡献力量。

策划制作

演讲人丨王飞 国家海洋环境监测中心高级工程师

责编丨艾静

审校丨徐来、林林

本文封面图片来自版权图库,转载使用可能引发版权纠纷

来源: 科普中国说

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国说

科普中国说