“生前潦倒,死后封神”几乎成了一条文明级规律。那些为人类发展进步作出杰出贡献的人,生前却大多不受人待见。这种让人唏嘘的“先驱者常成殉道者”的现象并非偶然,其背后有着深刻的社会、心理和认知根源。

我们按时间轴列出10组“让人唏嘘的大脑”,再尝试用一张“四维模型”解释为何人类总慢半拍。

一、10组“殉道者样本”

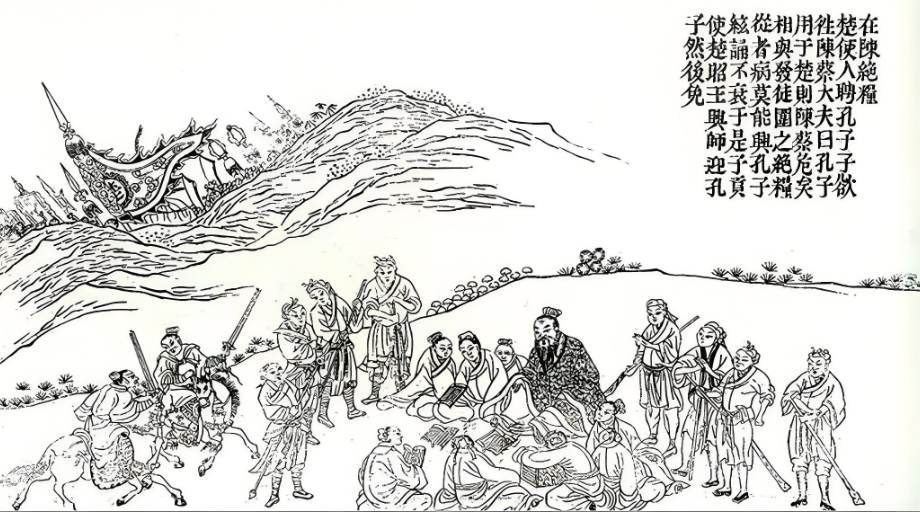

孔子:周游列国14年,“斥乎齐,逐乎宋,困于陈蔡”,郑国人笑他“累累若丧家之狗”。死后300年才被官方追谥“褒成宣尼公”,再成“至圣”。

苏格拉底:雅典公民投票,以“蛊惑青年”判他饮鸩而死;同代人当他是“市场里的马蝇”。死后的“苏格拉底—柏拉图—亚里士多德”链条直接给整个西方文明奠基。

哥白尼:《天体运行论》出版当天他咽气,手按在样书上发抖。罗马教廷1616年把书列为禁书,直到1835年才解禁。

伽利略:1633年被宗教裁判所逼得当众下跪,宣布“地球不动”。1992年,梵蒂冈才正式给他“平反”——整整359年。

曹雪芹:“举家食粥酒常赊”,《红楼梦》80回后手稿散佚。身后100多年,抄本被当“淫词小说”禁;今日却成古典小说巅峰。

莫扎特:35岁贫病而死,葬在维也纳贫民公墓,坟都找不到。死后50年,欧洲开始“莫扎特热”;今天他每年为奥地利“创汇”数十亿欧元。

梵高:一生只卖出一幅画,靠弟弟接济。37岁开枪自尽。100年后,《向日葵》拍出数千万美元,西方把他当“现代艺术原点”。

特斯拉:交流电被爱迪生团队拿大象公开电死做“恐怖演示”,特斯拉被嘲“疯子”。死后60年,国际单位制把“磁感应强度”命名为Tesla,以示平反。

图灵:二战破解Enigma,救下数百万生命;1952年因同性恋被化学阉割,42岁咬毒苹果身亡。2013年被英国女王赦免。今天“图灵奖”成计算机界诺贝尔奖。

埃利斯:在创立REBT和发展初期,遭到了当时主流心理学界,特别是精神分析和传统行为主义阵营的强烈质疑、批评和反对。但实践最终证明了REBT的价值,并成为了现代心理治疗的基石之一。

二、为何“先知先觉者”总遭嫌弃?

1. 认知维度——“范式落差”

人脑靠“旧图式”节省能量。新范式一旦超出群体平均阈值15%以上,就会被判为“错误/危险”。哥白尼把宇宙中心搬离地球,落差100%,必遭排异。

2. 社会维度——“秩序成本”

任何既定秩序都要支付维护成本。颠覆者出现,群体会先算一笔经济账:当发现“承认他的代价 > 维持现状的代价”,于是选择封杀。

3. 心理维度——“镜像威胁”

当先知把“本可更好”的未来提前摆到面前,等于在照出大众“懒惰、胆怯、平庸”的镜像。为了消除认知失调,最廉价的方式就是“消灭镜子”——嘲笑、放逐、处死。

4. 权力维度——“信息垄断”

权力等于对解释权的垄断。孔子“有教无类”、苏格拉底“市场诘问”,都在把解释权下放,等于动摇权力底座,必须被“毒酒”或“陈蔡绝粮”式物理清除。

所以,文明因此“延迟开花”。人类的知识—制度系统就像“层积岩”——先知先觉者等于“侵入性物种”,他们带来的新基因往往要先被岩层压一次,才能在百万年后成石油。

换句话说,冷遇不是Bug,而是文明筛选机制本身。只有经“群体排斥—小规模传播—危机验证—新秩序重建”四阶段,颠覆性创新才会从个体大脑变成公共基础设施。

三、“殉道者效应”给了我们哪些提醒?

首先,对“怪人”保持延时判断。对待那些看似“不合时宜”甚至“离经叛道”的思想和人物,我们应多一份宽容与敬畏。今天我们所信奉的“常识”,或许正是昨日某个“丧家之犬”用一生的苦难所换来的真理。今天被群嘲的“民科”“疯子”,可能是未来20年的哥白尼。社会需要给“15%落差”留一条低成本试错缝。

其次,对“自己”保持历史耐心。如果你正做一件被所有人否定、却逻辑自洽的事,记得:“冷遇”不是真理的否定票,只是群体认知的时差。活着看不到结果,是常态而非失败。

结论是:人类总是“后视镜驾驶”——先碾死先知,再树碑立传。这条悖论之所以反复出现,不是因为先知太少,而是因为“认知—秩序—权力”三重守恒定律还在生效。

理解这条定律,就不会把“不被待见”误当成“我不对”;

也能在下一轮“先知”出现时,少一次毒酒,多一盏路灯。

(本文原创发布于科普中国、心理学家李不言百家号,作者李不言。插图选自网络,侵删)

来源: 李不言

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

李不言

李不言