2020年11月28日,创造了10909米中国载人深潜新纪录的“奋斗者”号载人潜水器载誉归来。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平同志发来贺信,向所有致力于深海装备研发、深渊科学研究的科研工作者致以诚挚的问候。

习近平总书记在贺信中指出,“奋斗者”号研制及海试的成功,标志着我国具有了进入世界海洋最深处开展科学探索和研究的能力,体现了我国在海洋高技术领域的综合实力。

我们为什么要挑战深海?

海洋,这个自带神秘色彩的蓝色空间,自古以来就是孕育神秘传说和伟大梦想的摇篮,是无数科幻作家的灵感缪斯,对海洋这个未知领域的好奇心与求知欲是人类探索它的强大内驱力。

探索深海奥秘,不仅能满足人类对于科学的探索欲望,还关系到国家海洋安全和深海资源开发。

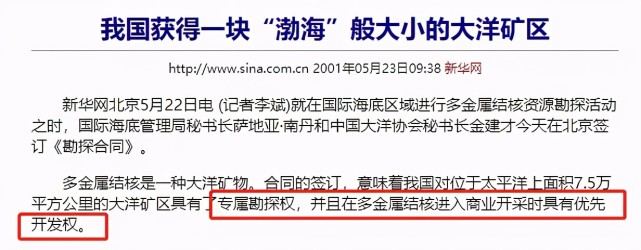

20世纪后期,世界海洋强国对于深海资源的勘探开发,引领了一场前所未有的“蓝色圈地运动”。按照国际公约,深海资源勘探开发遵从“平行开发”原则。海底资源矿区,一半由国际海底管理局托管,另一半则归勘探发现者所有。换句话说,谁能探索,谁就有了专属勘探权和商业开发权。

海洋自古就是必争之地,也是一个国家走向世界巅峰的重要路径。

然而,人类要想进入深海并不容易。深海,不仅是大国争夺资源、圈占活动空间的要地,而且也代表着海洋技术的最前沿。由于深海海域常年黑暗无光,且压力大、温度低,工况险恶,为了探索这个覆盖了地球表面四分之三面积的广袤区域,人类用了上千年的时间,才从屏息潜游过渡到深潜器的发明使用,从海洋表面潜入深海。

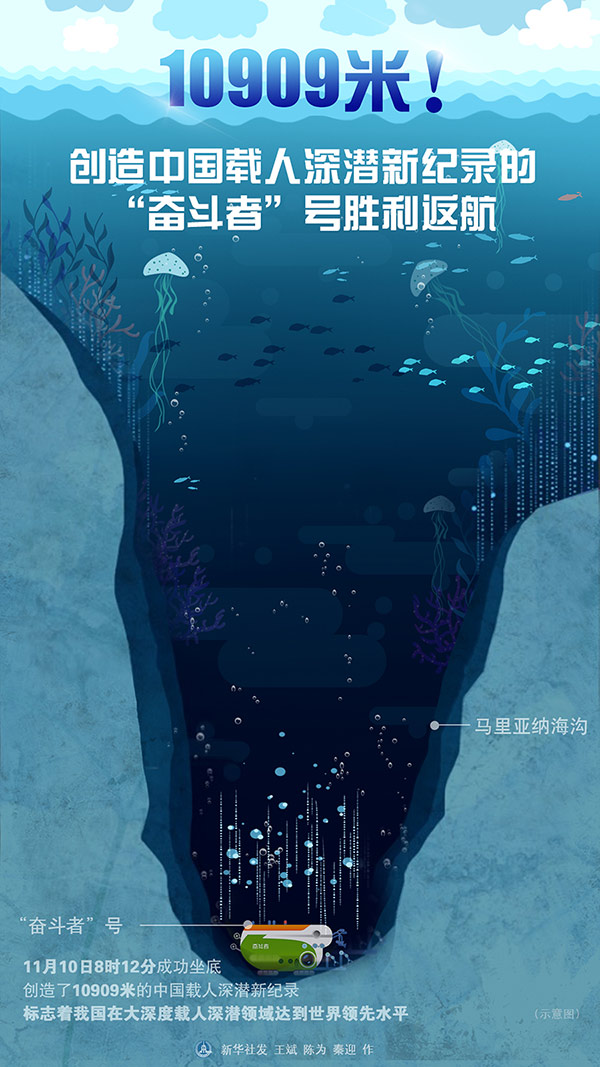

挑战万米深蓝的地点,最终被定在了马里亚纳海沟。

为什么选择去马里亚纳海沟?

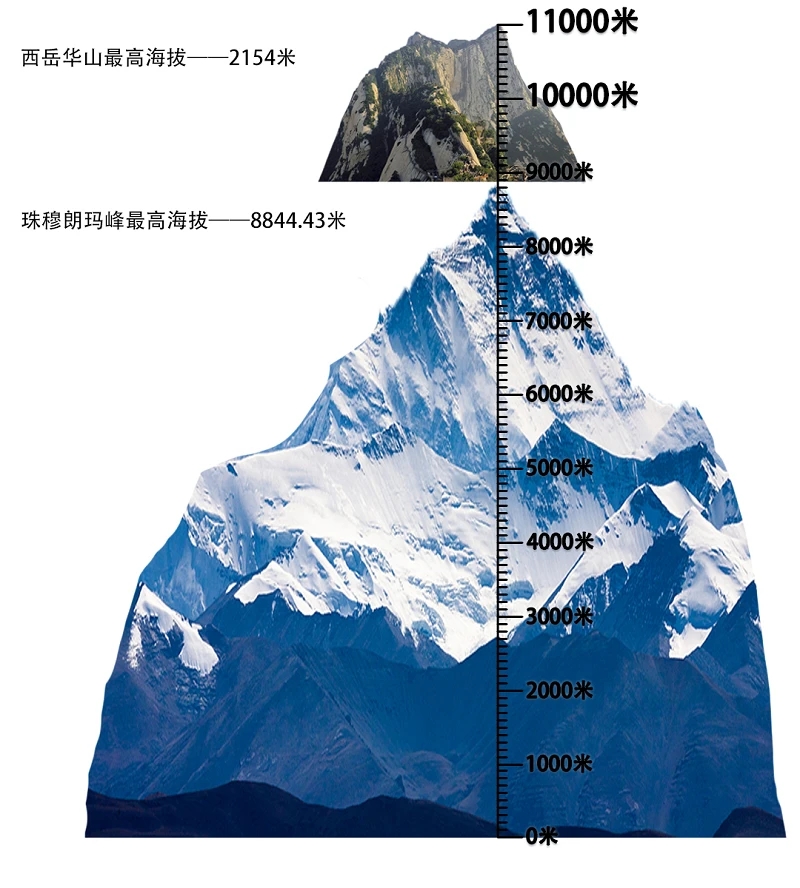

在我们生活的这颗蓝色星球上,有四个极点:南极、北极点和最高、最低点。其中,马里亚纳海沟就是被称为“地球的第四极”的最低点,其海水深度相当于一座珠穆朗玛峰再加一座西岳华山。

探测马里亚纳海沟在内的深渊科学研究,是当前海洋研究最新前沿的领域之一,这有助于科学家了解海底生物、矿藏、海底火山岩的物质组成和成因,以及深海海沟在调节气候方面的作用。但是即使从全球范围看,大深度载人深潜都是一道很难逾越的关口。

进入“地球第四级”面临的极限挑战

雄踞太平洋西岸的中华民族,既是陆地大国,也是海洋大国,自古就有浓厚的海洋情结。从史前先民们靠海吃海,到今天的蓝色经济,中国经历了渔盐之利、舟楫之便、耕海牧渔、探洋登极等若干“里程碑”式的发展阶段。

作为一个海洋大国,我们开始探索深潜技术的时间不算早,但也还不算太晚。1986年,中国第一台水下机器人“7103”号首航成功,迈出了我国深海探测的第一步,但是“7103”救生艇下潜深度只有300米,巡航速度只有4节。直到 2012 年,7000米级“蛟龙”号载人潜水器问世,创造了当时同类作业型载人潜水器下潜深度7062米的世界纪录。随后,从“蛟龙”号、“深海勇士”号再到今天的“奋斗者”号,从百米浅海到万米深海,几十年的劈波斩浪,几十年的风雨兼程,中国载人深潜事业以不可思议的速度,攀登了一座又一座的深海科技高峰,跨越了一个又一个的深海技术难关,如今我们终于来到了曾经被视为生命禁区的万米海底——马里亚纳海沟的最深处:“挑战者深渊”。

回首几十年间,阻挡在我国科研人员面前的最大障碍,便是来自深海的压力。

具体来说,就是海水深度每增加10 米,就会增加一个大气压。在水深10000米处,压强大概是每平方厘米1吨。假设一头成年猪重100千克,1平方厘米上的压力就相当于十头成年猪在你的指尖叠罗汉。这么大的压力,足够让人在一瞬间被压成肉酱。

所以,对深海潜水器最基本的技术要求,就是抗压。

这就要求驾驶舱要设计成最擅长承受压力的球形,还要找到耐高压、耐冲击、耐腐蚀的材料来制作。

中科院金属研究所研究员、全海深载人潜水器载人舱项目负责人杨锐说:“载人舱作为整个潜水器里规格最大的一个耐压容器,制作材料十分特殊,其成败直接关系着整个潜水器的成败。”

但现实世界中,这种完美的材料并不存在,一点小小的裂缝在外部高压之下,都会被持续放大,最终引发宏观断裂。

同样的,即使有了这样的完美材料,但驾驶舱还要有观察的窗口和进出的舱门,这也十分考验一个国家在精密加工、冷弯、焊接方面的工业技术。

一旦高压海水“渗入”常压驾驶舱,海水就是急速喷射的状态,“射进来的速度比子弹还快”。

载人深潜的另一个困难是水下通信。

深海不能使用无线电波,只能用声波来传递信息,对水声通信技术要求极高,一个浪打过来或者海豚叫一声,就可能导致信息失真。人类孤零零地潜入万米深海,一旦水声通信出现故障,很容易产生难以预料的危险。

但在深海这块战场,我们长期没有自己的领地。对中国人来说,这无疑是一大憾事。

而中国科研工作者,向来不愿落后于人。

勇往直“潜”的中国科研人

1986 年 3 月 3 日,一份报告送到了中南海。

报告由王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允等四位老科学家联合倡议,提出要跟踪世界先进水平,发展我国高新技术的建议。3天后,国务院便召集有关方面的负责人,对这四位科学家的建议信进行了充分的讨论。同年4月,全国200多名科学家云集北京,讨论研究国家高新技术发展的有关问题。经过反复探讨和论证,最终形成国家《高技术研究发展计划纲要》。

有困难,那就想办法克服。

“863计划”四位倡议者合影(左起:王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允)

这就是著名的 “863 计划”——国家高技术研究发展计划。简单来说,就是集中人力、财力发展高新技术。

尽管当时国内经济一穷二白,技术上还是一张白纸,政府还是毅然决然的决定把钱花到“刀刃”上。

由于深潜技术的难度和研发、试验的复杂性,深潜既是一个狭窄的应用领域又是一个非常“烧钱”的研究领域。但得益于“863 计划”政策和经济上的支持,我国载人潜水事业得以快速发展。

1986 年,中国第一艘载人潜水艇 7103 救生艇研制成功,虽然下潜深度只有300 米,航速只有 4 节,但我们总算迈出了深海探测的第一步。

1995 年,6000 米级水下无缆机器人 CR-1 试验成功。但载人深潜器的研制上面,我国当时还远远落后于欧美日本等国家。

彼时,美、法、俄、日等国家的深海勘探推进了全球海洋的“圈地运动”,海底丰富的矿产资源,成了大国眼中肥沃的“蓝色公土”。

时不我待,深海勘探领域一定要有中国的身影。

2001年,中国大洋协会和国际海底管理局签订《勘探合同》,在东太平洋海域获得 7.5 万平方公里多金属结核矿区的专属勘探权和优先开采权——载人深潜技术,该上马了。

2002 年,“蛟龙”号正式立项,中国大洋协会、中国船舶重工集团公司第702研究所(简称702所)、中国船舶重工集团公司第701研究所(简称701 所)、中科院沈阳自动化所、中科院声学所等主要单位各自分工,明确702所为技术“蛟龙”号总体设计和集成的责任单位及总设计师单位。第一代深潜人群情振奋,这一天,他们已经等了太久。

也许是初生牛犊不畏虎,也许是我们落后太久急于追赶,也许是周期长就意味着多花钱,也许中国人的民族天赋,就是要争第一名。

2002 年,一群只见过深潜器照片的人,向全世界发出宣告,“我们要到 7000 米的深海去”。

当时,我们曾经研制过的最深载人深潜器只有 600米。从600米到7000米,是一个非常困难的技术跨越。

中国的科研技术人员除了要面临一系列国外的技术封锁,还有自身在材料、结构设计、生命支持、水声通信、声纳探测、水下电池、机械控制等领域的挑战。

每一道难题的解决都挑战着设计人员的智慧极限。

但没有什么能阻止前进的中国人。

“载人潜水器是从海洋大国走向海洋强国的重要支撑,为实现这一梦想,我们愿意发挥余热。”

在这一坚定的信念支撑下,一批老科学家重新聚集在702所,他们带着年轻的科研人员,很快组成了“蛟龙”号载人潜水器创新团队。“龙之队”用了十年的时间,在很多深海设备、加工工艺国内外处于空白的情况下,从无到有,打造出了一条自行设计、自主集成的“中国龙”。

2012 年 6 月 24 日早上 5 点,西太平洋海面起了 6 级大风,滂沱大雨中,“蛟龙”号的第 49 次下潜开始了。

1000 米,3000 米,5000 米,挺进,挺进,向深海挺进。

9 点 25 分,“蛟龙” 号从马里亚纳海沟 7020 米深度发出声音:“祝福景海鹏、刘旺、刘洋三位航天员与天宫一号对接顺利!祝福我国载人航天、载人深潜事业取得辉煌成就!”

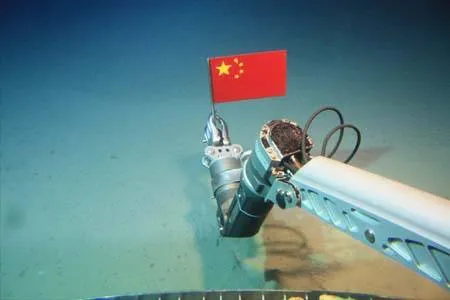

“蛟龙”号机械手将五星红旗插在南海海底

而这一天,10 年立项,10 年研发的 “蛟龙”号,也终于实现了 7000 米深海的诺言,中国,正式进入 “深潜俱乐部”。与此同时,那批年轻科技人员在工程实践中逐步成长,成为了国家海洋装备研发的骨干力量。

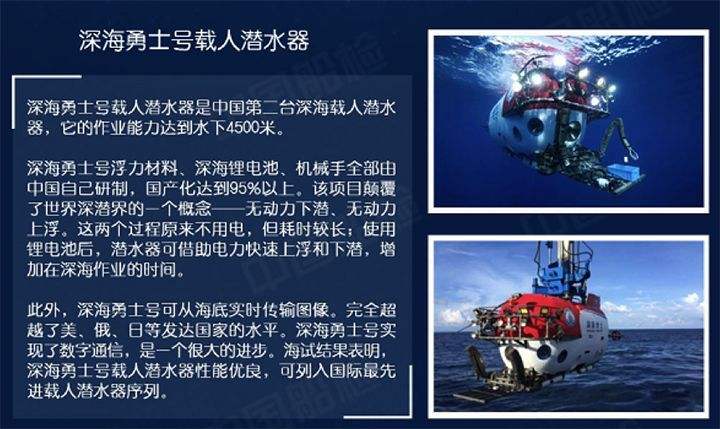

“蛟龙”之后,2017年,我国“深海勇士”号4500米载人潜水器研制成功。而在“深海勇士”号的背后,站着的仍然是那批为“蛟龙”号付出过青春与汗水的后浪们。

为啥7000米都造出来了,又去搞一个4500米?

因为7000米的“蛟龙”,虽然是“中国龙”,却有进口的壳,而4500米的“深海勇士”,是702所作为项目牵头单位,组织国内众多优势企业,历经八年持续艰苦攻关,才实现了载人舱、浮力材料等十大关键部件的国产化,国产化率达到95%,不仅降低了成本,还让相关技术企业努力创新,迅速成长。换句话说,“深海勇士”是初级版的“奋斗者”,它的出现,是从“集成”到“自主”的历史性跨越。

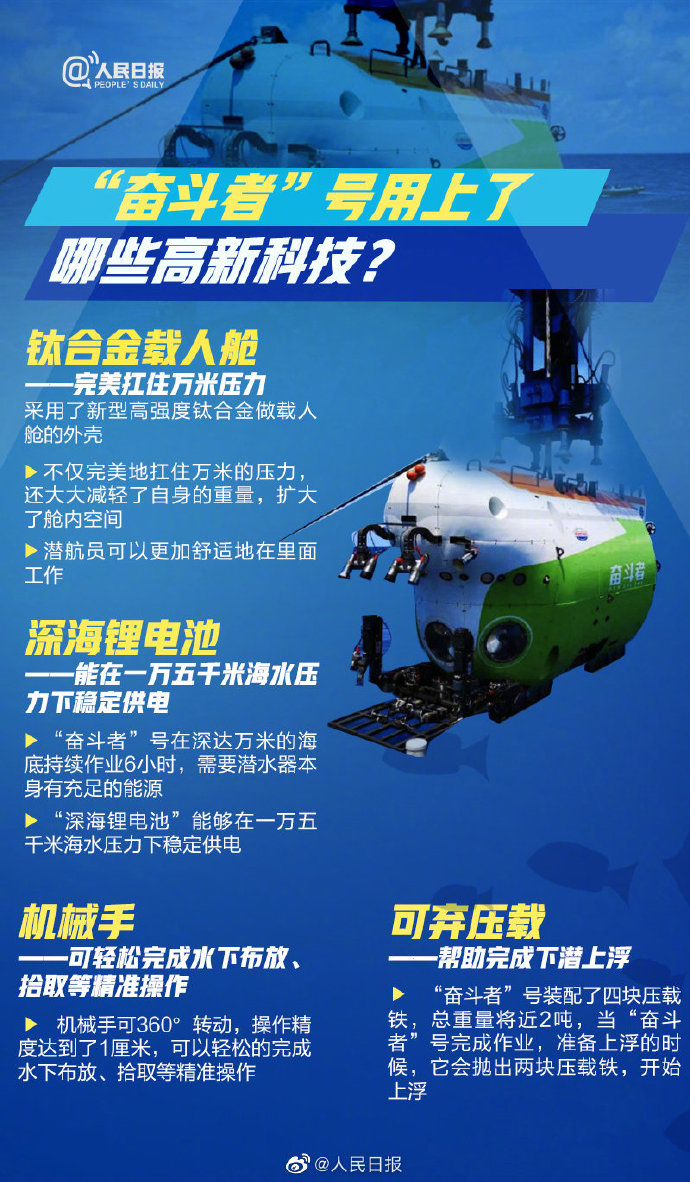

而如今的“奋斗者”号,不仅坐底万米深海,还融合了“蛟龙”号、“深海勇士”号的优良血统,不仅采用了安全稳定、动力强劲的能源系统,还拥有更加先进的控制系统和定位系统,以及更加耐压的载人球舱和浮力材料,实现了我国载人深潜由集成创新向全面自主创新的历史性跨越。

值得一提的是,“奋斗者”号的研制团队也是“蛟龙”号和“深海勇士”号研究团队的延续。他们用了近20年的时间,深耕载人深潜装备,将自己的命运与中国载人深潜紧密相连。严谨求实、团结协作、拼搏奉献、勇攀高峰的中国载人深潜精神,也已融入到了每一位参研、参试队员的血液里。

如今,中国终于自主实现了万米海底的“深蓝梦”,“可上九天揽月、可下五洋捉鳖”,也终于有了真实的图景。

但对于以中国深潜研制团队为代表的科研人来说,这只是一个新的开始。

务实且稳健的中国科研人,一直在创造奇迹。我们有充分的理由相信,在未来,他们将会以坚韧和严谨继续书写中国科研的辉煌篇章。

图片来源于网络

部分参考资料:

1、习近平致信祝贺“奋斗者”号全海深载人潜水器成功完成万米海试并胜利返航

https://mp.weixin.qq.com/s/XMYkgOsS_MOSG2UNior33w

2、海底1万米,你好!——“奋斗者”号标注中国载人深潜新坐标

https://mp.weixin.qq.com/s/Vd3PtvL54wBMouxdLheo3g

3、“奋斗者”号下潜10909米:我们为什么要做深海探索?

https://mp.weixin.qq.com/s/eNoEl8Q7ckoC5jfZbadeqQ

4、许晨,第四级——中国“蛟龙”号挑战深海,北京:作家出版社,2016

原文发表于2020年12月9日

来源: 大洋样品馆 张老师

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大洋样品馆 张老师

大洋样品馆 张老师