国际科研团队首次开发出一种方法,能够在纳米尺度上绘制手性钙钛矿的“自旋图像”,揭示这些材料在室温下如何调控电子自旋。研究还发现了金属界面处一种新型具有自旋依赖的肖特基结。该成果近日在《国家科学评论》(National Science Review) 发表,有望为下一代自旋电子器件的设计提供指导。

手性卤化物钙钛矿因其能够调控电子自旋而备受关注,这一特性被称为手性诱导自旋选择效应(CISS)。借助该效应,这类材料能够在室温下同时调控电荷、自旋和光学特性,因此在光电-自旋电子学领域展现出巨大潜力。通过利用半导体中载流子的自旋自由度,有望显著提升信息存储与传输效率,尤其在量子计算和类脑计算等前沿领域,受控的自旋极化电流有望推动信息处理方式的革命性变革。

然而,尽管手性钙钛矿展现出广阔前景,CISS效应在微观尺度上的研究依然面临挑战。传统表征方法虽能检测该效应,却难以揭示其材料的空间分布特征。

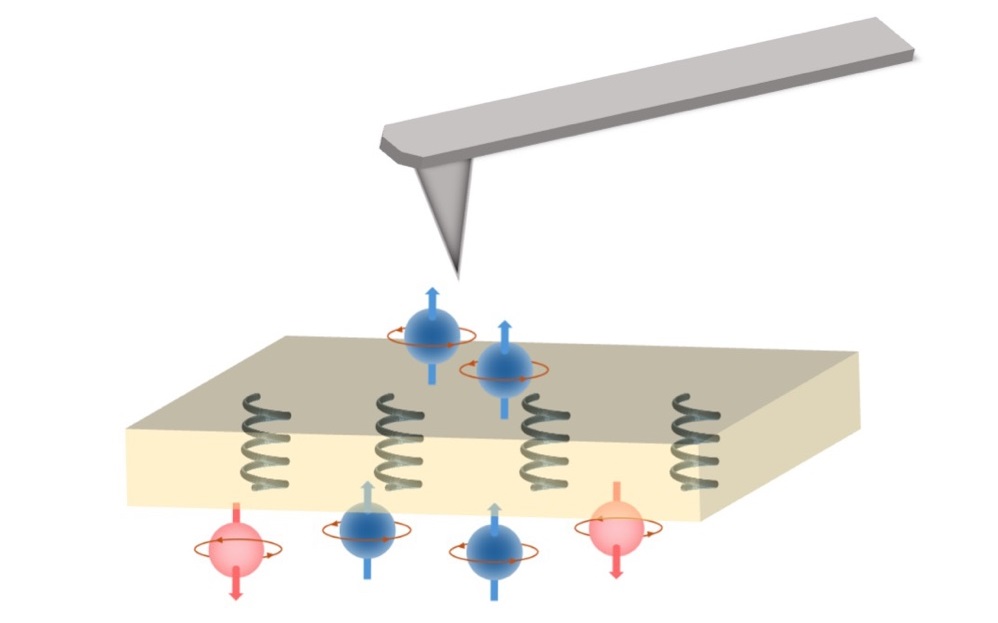

为突破这一瓶颈,中国科学院宁波材料技术与工程研究所、香港科技大学以及美国国家可再生能源实验室的研究团队联合开发了一套自制的开尔文探针力显微镜(KPFM)系统。该系统能够在不同磁场条件下扫描同一区域的手性钙钛矿薄膜,从而获得纳米级的“自旋图像”,清晰呈现CISS效应的强度与空间均匀性。

图1. 绘制手性钙钛矿调控电子自旋图像

研究同时发现,在手性钙钛矿与金属电极界面处会形成自旋-肖特基结。在这种界面结构中,电子的传输势垒会因自旋取向的不同而发生变化,为理解界面自旋相关过程提供了新的物理图景。

进一步分析表明,薄膜的手性分子、厚度以及制备工艺等因素都会影响自旋选择效应的强度。此外,研究人员还观察到薄膜内部存在纳米级空间不均匀性,揭示其可能是限制器件性能的重要因素。

这项工作建立了一种无损、定量的手性钙钛矿自旋选择效应表征方法,并为深入理解其纳米尺度机理提供了新框架。研究结果不仅揭示了材料设计中的关键考量,也为手性钙钛矿在未来自旋电子学和光电子学器件中的优化应用奠定了基础。

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社