国产化提速,产值翻倍增长之际,封测业却深陷人才荒,从业人员增速不及产能扩张一半。面对多重“卡脖子”现状,人才短板如何突围?

集成电路(本图片由图虫创意提供,仅供于科普中国平台使用)

集成电路作为现代科技的核心基石,其发展水平直接关乎国家的科技实力与产业竞争力。而先进封装与测试技术,则是推动集成电路产业迈向更高层次的关键驱动力。

本期内容,让我们走近集成电路先进封装与测试技术这一极具前瞻性与战略性的课题,了解封测产业百年变迁与人才瓶颈。

1、集成电路封测的背景

回顾集成电路的发展历程,从1904年电子管的发明,到1947年晶体管的诞生,再到1963年首个单片集成电路的问世,每一步都是科技的巨大飞跃。1965年,摩尔提出了摩尔定律,从此硅周期驱动人类社会指数级算力增长。

60年来,晶体管从微米走向亚纳米,而封装测试始终是“隐形冠军”,今天终于走到聚光灯下。

第一块晶体管在贝尔实验室诞生

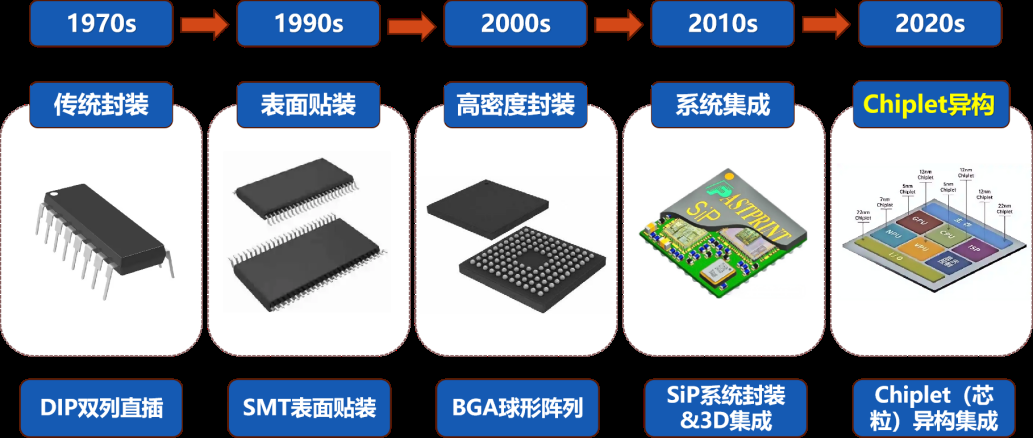

封装技术的同步迭代:从DIP直插的传统封装,到SMT表面贴装,再到BGA高密度封装、SiP系统封装,以及3D集成封装,直至Chiplet异构集成封装,每一次节点的变化都伴随着终端形态的变革——从PC、手机、可穿戴到AI集群。目前,我们正站在Chiplet异构集成的拐点,它把“摩尔”从二维推向了三维。

然而,2025年2月,日本METI拟将“芯片测试与测量设备”列入第一类核准出口项目,自动测试机、晶圆探针台、失效分析设备赫然在列。这意味着,我国已无法通过海外采购获得28nm以下高端ATE(自动测试机),以及用于对晶圆上的裸晶进行电性测试和功能验证的晶圆测试机等高端设备。可见,封测成为继制造之后的新‘卡脖子’环节,加剧我国高端设备获取难度,必须自主突破。

自动测试设备

与设备同步受限的还有一些EDA工具(Electronic design automation,电子设计自动化)。EDA号称“芯片之母”,贯穿芯片设计全流程,全国90%的先进制程芯片设计依赖美系EDA工具。

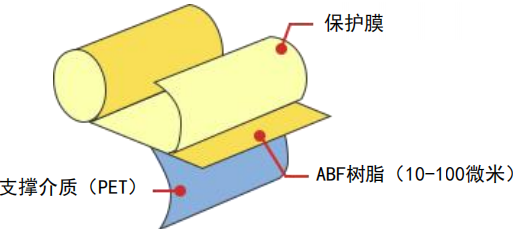

此外,高端封装中所用到的ABF载板、低温焊料等关键材料也被纳入管制。传统封装领域国产市场占比约30%,但是先进封装领域,高端环氧塑封材料等主要被国外厂商所垄断。

关键材料

材料-设备-软件三位一体,缺一即“卡脖子”。因此封装测试的国产化绝非单一企业可为,需要“链式攻关”。

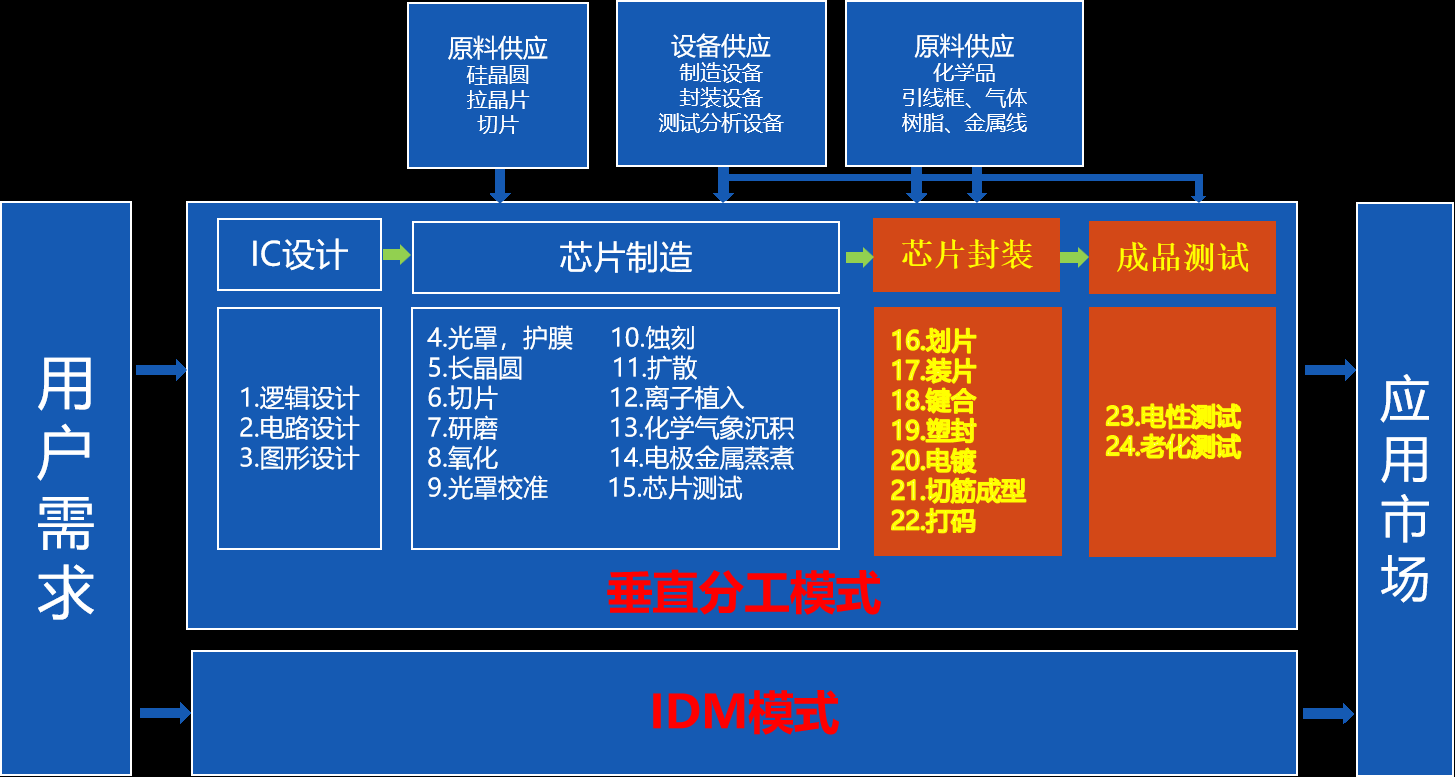

封装测试在产业链的位置

上图展示了封测在整个芯片产业链中的地位:如果把芯片比作人体,设计是大脑,制造是骨骼,封测则是让芯片“能跑、能跳、能散热”的肌肉与神经,直接决定终端的性能。

目前集成电路产业链分为两种模式,分别是垂直分工模式与IDM模式。垂直分工模式是指公司只做特定的产业链环节,例如只做封装或者只做测试;而IDM模式是指公司是巨型综合体,可以覆盖产业链全链条,例如美国的英特尔。

2、封测产业的变迁史

“硅地图”

集成电路产业呈现全球化分工特征,美国,中国台湾,中国大陆,马来西亚形成设计制作流动环节,最终销往全球。

然而逆全球化暗流涌动,再全球化的剧本正在被重写,封测环节的战略权重急剧抬升。

以半导体封测重地马来西亚为例,马来西亚在全球半导体封装和测试市场中占据约13%的份额,其中槟城贡献了全部封测产量的80%,被誉为“东方硅谷”。槟城独占的封测产能吸引了英特尔、博世等跨国公司进驻,拥有了完善的电子产业生态系统。

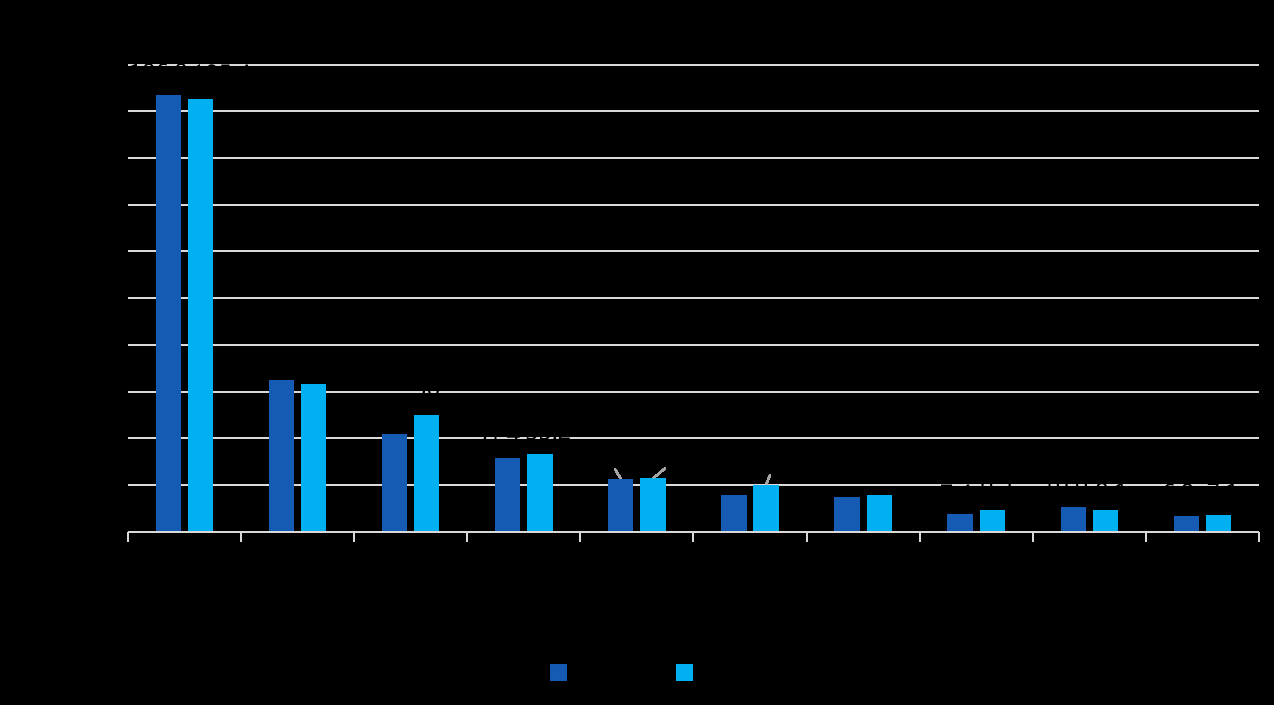

全球前十大封测厂商报告显示,2024年封测十强营收415.6亿美元,大陆占比约32%,大陆企业在全球封装测试市场中的竞争力逐渐增强、份额逐渐增加,总体呈现“成熟领导者稳健,区域新势力崛起”的双轴态势。

数据来源:TrendForce《2024年全球前十大封测厂商排名》

再细分到内地市场,江苏长电359.6亿元,领跑全球第三,甬矽电子增速56%,势头最猛,天水华天、欣中科技等公司的增长率超20%。我们看到,政策红利与市场需求双轮驱动,促进着封测产业大力发展。

3、封测人才的培养。

产业竞争最后终究是人才的竞争。

把镜头拉回到1956 年:当时教育部调集北大、复旦、吉大、厦大、南大五校物理系精锐,在北大联合开设了新中国第一个半导体专业,谢希德、黄昆、高鼎三三位老先生躬身执教,为中国集成电路产业播下最早的人才火种。

2015年提出的《中国制造2025》把半导体封测列为关键技术。

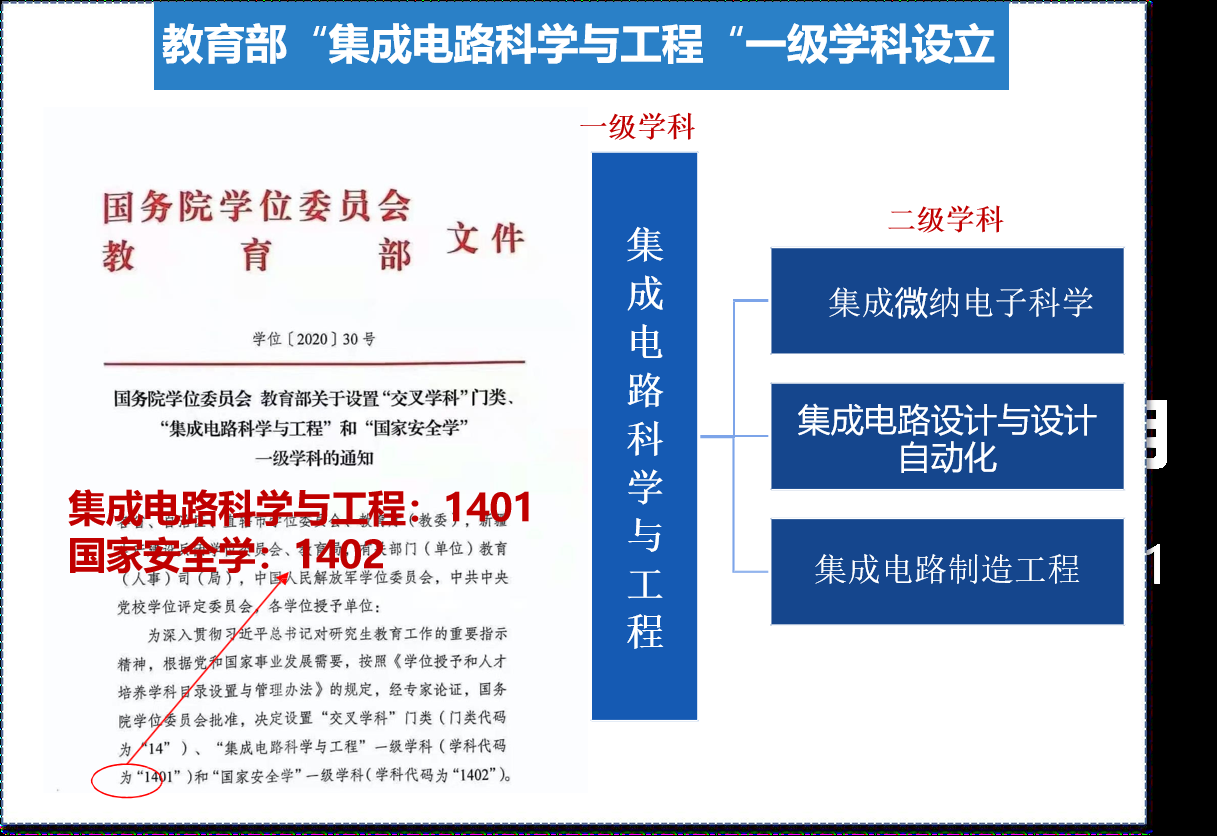

到2020年,国务院学位委员会、教育部批准设立“集成电路科学与工程”一级学科博士点,并下设“集成微纳电子科学、集成电路设计与自动化、集成电路制造工程”三大二级学科。从顶层规划到学科落地,彰显了我国倾全力破解“卡脖子”难题、系统培养封测高端人才的决心。

产能扩张的“快车”与人才供给的“慢道”形成尖锐失衡——封测环节正从“产能竞赛”急转为“人才争夺战”。

主讲人:蔡志匡 南京邮电科技大学科学技术处处长

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国电子学会

审核:周祖成 清华大学电子工程系 教授

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划