作者:储钜航 上海市第十人民医院

审核:钱明平 上海市第十人民医院 副主任医师

怀胎十月,中医说“一人两脉”,西医说“母子同体”。其实道理一样:妈妈的身体是一座桥,把营养、激素、免疫一路送到胎儿那里。桥要是出了裂缝,两边都危险。今天咱们就聊聊这座桥上的“两座哨楼”——甲状腺和乳腺。它们一个管“发动机”,一个管“粮仓”,用中西医结合的法子守好了,胎儿健康、妈妈舒服,全家都省心。

图1 版权图片 不授权转载

一、认识“发动机”——孕期甲状腺

西医视角:甲状腺像微型发动机,分泌甲状腺激素(T3、T4),胎儿的脑细胞、长骨发育依靠它。怀孕后,激素水平易发生紊乱,发动机容易“超速”(甲亢),也易“熄火”(甲减)。

中医视角:甲状腺属“瘿病”范畴,多因情志不畅、肝郁气滞,再加水湿痰凝。孕期阴血养胎,肝血易虚,肝郁更易化火,于是“心悸、手抖、汗多”就来了;若脾肾阳虚,则怕冷、浮肿、嗜睡,正是“甲减”表现。

中西医结合怎么做?

1.筛查:备孕就把“发动机”查一遍。

西医:抽血查促甲状腺激素(TSH)、游离甲状腺素(FT4)、甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb),B超看甲状腺形态。

中医:望舌切脉,舌红少苔、脉弦数者多偏“肝火旺”;舌淡胖、脉沉迟者多属“脾肾阳虚”。

2.调治

甲亢——西医:首选丙硫氧嘧啶(PTU),量小才安全。中医:菊花、夏枯草、钩藤泡茶清肝明目;耳尖放血,泻火安神。

甲减——西医:左甲状腺素钠片,孕期剂量可适当上调。中医:党参、黄芪、仙灵脾炖瘦肉,补脾肾阳气;艾灸关元、足三里,每穴10分钟,温阳助运。

注意:中西药至少间隔2小时,避免影响吸收。

3.心理:西医认为焦虑可使激素水平升高;中医说“怒伤肝”。准爸爸每天睡前帮助妈妈揉太冲穴3分钟,肝气得疏,全家安睡。

图2 版权图片 不授权转载

二、守好“粮仓”——孕期乳腺

西医视角:孕期激素让乳腺管疯狂“扩建”,为产奶做准备。可一旦“施工”太快,容易堵、容易发炎,甚至“豆腐渣工程”(肿块)。

中医视角:乳房属“胃所主、肝所司”,孕期冲任充盈,肝郁易致乳络不通,于是胀痛、结节就来了;郁久化热,红肿热痛成“乳痈”。

中西医结合怎么做?

1.日常护乳“三字经”

穿:穿无钢圈、纯棉、随戴随换的乳罩。

洗:清洗乳房,温水擦,羊脂膏锁水,肥皂酒精会破坏“天然保护膜”。

按:孕36周后,掌心顺时针轻揉乳晕,每天3分钟,通乳防堵,但别捏乳头,以防宫缩早产。

2.常见小毛病早处理

生理性胀痛——西医:热敷+托高。中医:陈皮、橘叶、玫瑰花各3克泡水,疏肝理气。

乳腺炎——西医:红肿先冷敷,青霉素类抗生素不影响喂奶。中医:外敷仙人掌去刺捣泥+冰片,清热解毒;内服“瓜蒌牛蒡汤”加减。

结节/纤维腺瘤——西医:孕中期B超随访,边界清就观察。中医:夏枯草、浙贝、皂角刺,瘦肉炖汤,软坚散结,一周2次。

3.哺乳准备早开始

乳头内陷——西医:孕30周后用矫正器负压吸引。中医:拇指、食指“十字牵拉”法,每天2次,每次5分钟,配合灸膻中穴,补气通乳。

初乳收集——孕37周后用消毒小杯接溢乳,-20℃冷冻,早产宝宝的“第一口黄金”就有了。

图3 版权图片 不授权转载

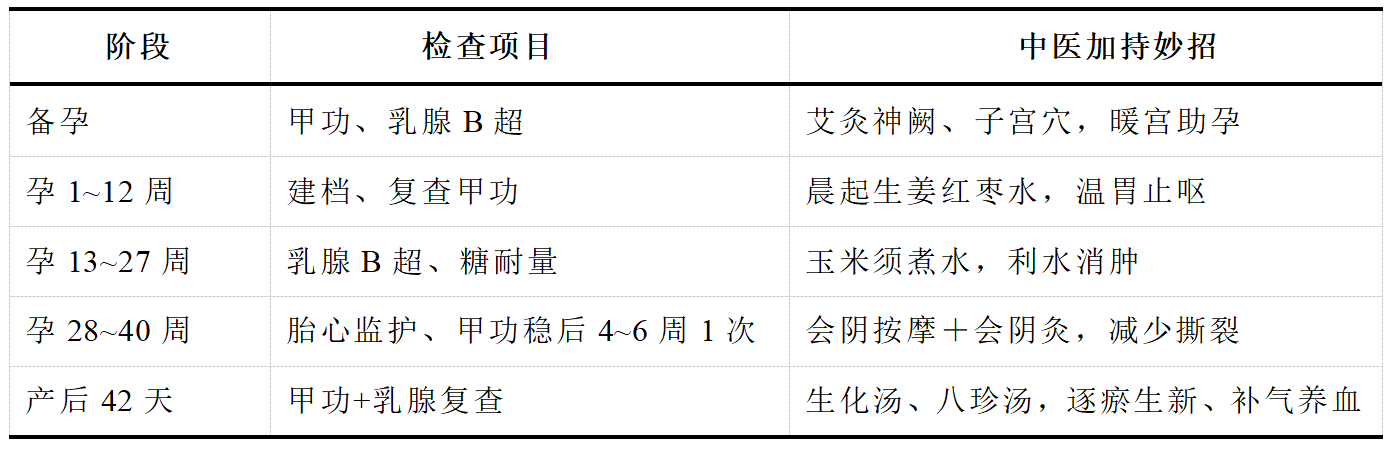

三、一张时间表,跟着做不迷路

图4 版权图片 不授权转载

四、心理调适:夫妻一起练“静心功”

每天晚饭后10分钟,夫妻面对面坐,闭眼,手放神阙(肚脐),吸气时想“胎儿健康”,呼气时想“放松肩颈”。西医叫“正念减压”,中医叫“意守丹田”。坚持1个月,孕妈的焦虑水平会明显下降。

五、厨房里的“小药房”

1.甲亢怕热:绿豆百合粥——绿豆30克、鲜百合20克、粳米50克,小火煮40分钟,清热除烦。

2.甲减怕冷:当归生姜羊肉汤——羊肉200克、当归10克、生姜5片,炖1小时,温补脾肾。

3.乳腺胀痛:玫瑰花陈皮茶——玫瑰花3克、陈皮3克、蜂蜜少许,80℃水泡5分钟,疏肝和胃。

六、给爸爸的一份“任务清单”

1.陪产检,帮忙排队、记医嘱。

2.学会煮上面的三道食疗,轮流换口味。

3.睡前帮准妈妈按太冲、足三里,既保肝又防抽筋。

4.准妈妈情绪低时,别讲道理,一个拥抱+一句“我在这儿”效果更好。

甲状腺稳,胎儿智商不掉线;乳腺通,妈妈喂奶不痛苦。中医讲“治未病”,西医讲“循证管理”,其实都是提前一步,把风险掐在萌芽。备孕时查一查,孕期里调一调,厨房里煲一煲,生活里笑一笑。十月怀胎,一朝分娩,当宝宝含着母乳甜甜睡去,我们会倍感欣慰。

图5 版权图片 不授权转载

记住:中西医结合不是“1+1”,而是一场“接力赛”。西医用数据告诉我们“什么时候做什么”,中医用千年经验告诉我们“怎么舒服地做”。两相携手,把最温柔的守护,变成最科学的行动。愿每一位孕妈都能稳稳过桥,迎来生命的第一声啼哭,也迎来自己健康的新起点。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会