气候变化与人类活动加剧导致水体富营养化,同时导致有害藻华频发,这一现象现已成为全球性的生态环境问题。甲藻水华是危害最大的藻华之一,与海洋环境相比,人们对高原淡水湖泊中甲藻水华的认知仍较为有限。云南大理洱海是典型的高原淡水湖泊,近年来也在部分湖区发现存在甲藻水华的风险,特别是在沙坪湾湖区面临的风险较为严峻。为了揭示有害甲藻的发生机制,并为其防控提供科学依据,我校洱海流域水生态团队吴明灿特聘教授与合作者对此开展了研究,揭示了洱海甲藻水华暴发的环境驱动机制与微生物互作规律。日前,该成果以“Environmental drivers and microbial interactions in harmful dinoflagellate blooms: Insights from metagenomics and machine learning”为题,发表于环境科学与生态学领域专业期刊《Process Safety and Environmental Protection》。

吴明灿与合作者对洱海沙坪湾区域设立了9个采样点,通过三维采样策略(9个空间点 × 3个水层 × 4个时间段)总共获得了108个样本,并综合利用显微镜、18S rRNA测序、宏基因组学技术以及机器学习等多种技术手段对样品进行测定分析。

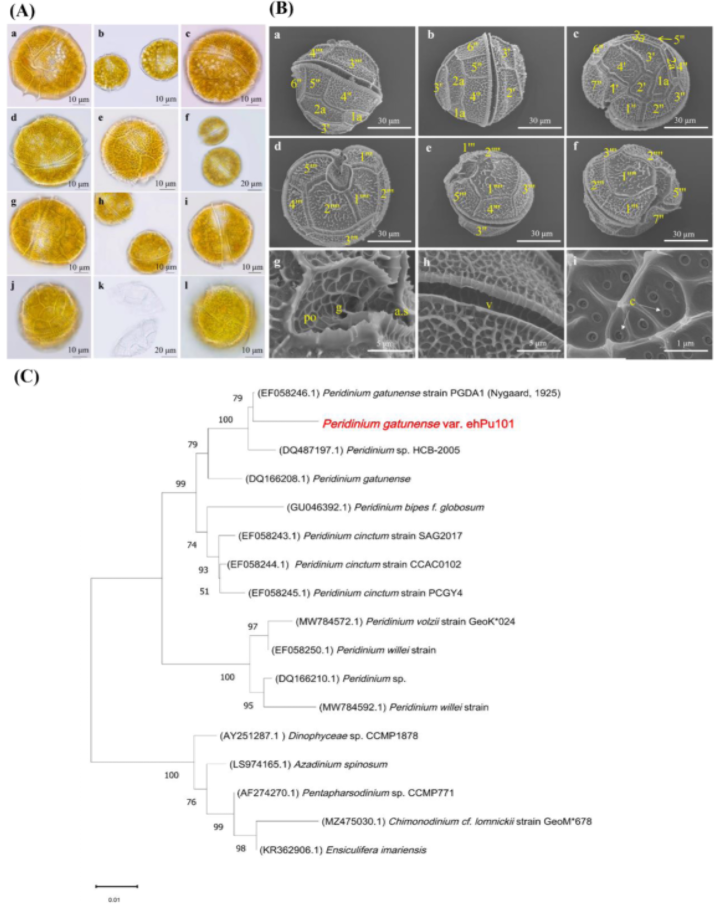

甲藻细胞的微观结构特征和系统发育树分析

结果显示,在沙坪湾湖区水体的藻类以多甲藻属(Peridinium spp.)为主,占藻类总生物量的58%,其次是角甲藻属(Ceratium spp.)(17%)、微囊藻属(Microcystis spp.)(12%)和直链藻属(Aulacoseira spp.)(8%),细胞密度最高可达6.87×104 个/升。分子鉴定结果显示,洱海优势甲藻为加顿多甲藻的一个变种,将其命名为加顿多甲藻ehPu101变种(P. gatunense var. ehPu101)。

宏基因组多维度分析揭示了甲藻密集区微生物群落的结构特征、功能基因表达及抗性机制,表明甲藻分布可能通过筛选特定功能菌群(如降解、固氮相关细菌)和调控代谢途径来驱动微生物群落的适应性分化。机器学习证实梯度提升模型能够很好地预测甲藻生长动态,并显示甲藻生长的关键驱动因素为水体透明度、pH值、高锰酸盐指数、氨氮浓度及角甲藻属丰度。该研究为高原湖泊有害藻华的监测、预警和生态防控策略的制定提供了进一步科学依据。

我校农学与生物科学学院为论文第一完成单位,吴明灿和深圳理工大学马明洋特聘副教授为论文通讯作者。洱海湖泊研究院张葵东为论文第一作者。海南大学海洋生物与水产学院、中国科学院水生生物研究所的科研人员参与了此项研究。

作者:吴明灿

来源: 大理大学生物科学馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助