日前,渐冻症患者、京东前副总裁蔡磊的近况引发关注。9月25日,他的助理陈女士向媒体确认,蔡磊已经完全没有语言能力了。当晚,#助理确认蔡磊丧失语言能力登上微博热搜第一。

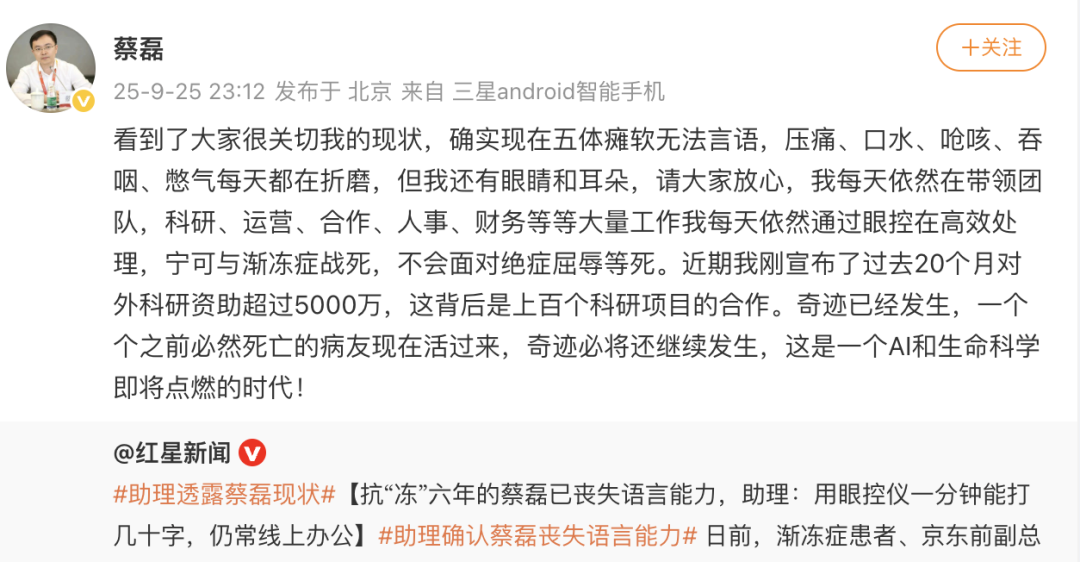

随后深夜,蔡磊通过眼控仪转发相关报道并发文:

看到了大家很关切我的现状,确实现在五体瘫软无法言语,压痛、口水、呛咳、吞咽、憋气每天都在折磨,但我还有眼睛和耳朵,请大家放心,我每天依然在带领团队,科研、运营、合作、人事、财务等等大量工作我每天依然通过眼控在高效处理,宁可与渐冻症战死,不会面对绝症屈辱等死。

近期我刚宣布了过去20个月对外科研资助超过5000万,这背后是上百个科研项目的合作。奇迹已经发生,一个个之前必然死亡的病友现在活过来,奇迹必将还继续发生,这是一个AI和生命科学即将点燃的时代!

近日,蔡磊妻子段睿在一档采访中透露,蔡磊已经完全没有语言能力了,胳膊、脚、脖子都无法活动,目前仅能吃一点流食,“如果他走了,我会真的很孤独。”

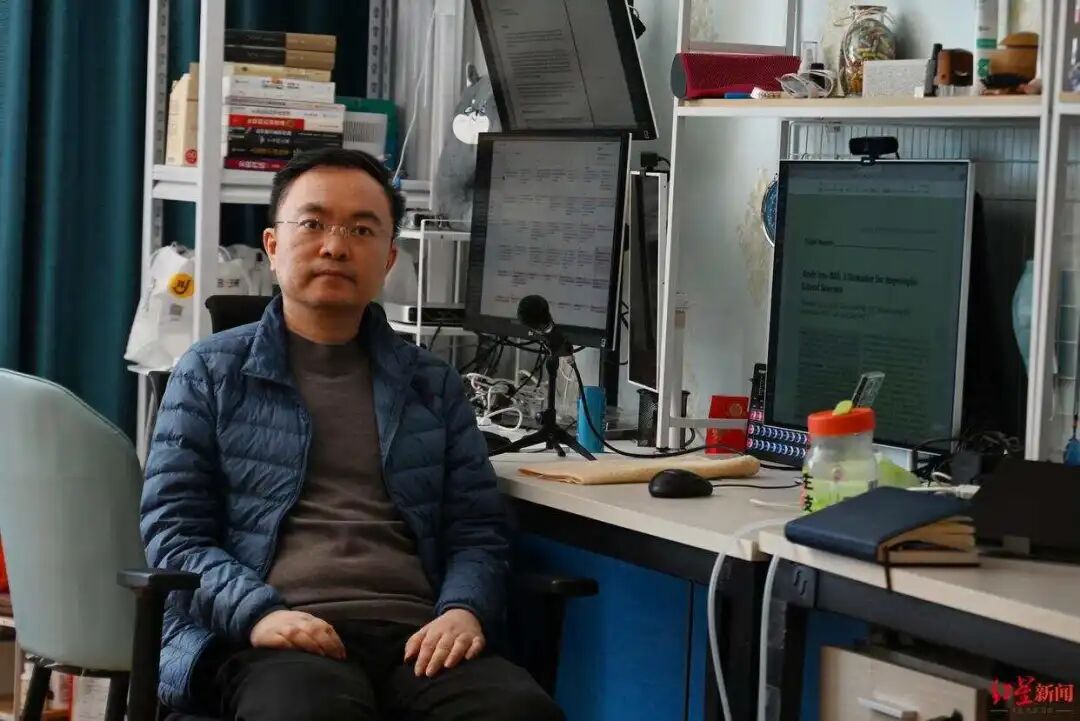

据了解,蔡磊曾担任京东集团副总裁。2019年,他不幸确诊渐冻症。此后,蔡磊搭建起“渐愈互助之家”患者医疗大数据科研平台,至今已链接上万名患者。他还创立了渐冻症公益基金和慈善信托,累计投入数千万元,特别设立“生命科学破冰奖”及“破冰奖学金”。今年5月18日,渐冻症“斗士”蔡磊获得了“全国自强模范”称号。

▲蔡磊(2023年12月接受记者采访时拍摄)

在评论区,不少网友表示:“生命的奇迹,不到最后一刻,谁也无法定论。”

什么是渐冻症?

渐冻症是一种罕见病,国际流行病学调查显示,每10万人里面约有4-6人患病,著名物理学家霍金生前就多年受“渐冻症”困扰。

这种病也是一种运动神经元病,由于脑和脊髓中的运动神经细胞病变,导致人体肌肉逐渐无力、萎缩、频繁“肉跳”,逐渐出现言语不清、吞咽困难、饮水呛咳和呼吸困难,最终导致完全瘫痪,像被冻住一样。但疾病并不会损伤患者的认知和思维能力,渐冻人能清晰地看、听和感知,这也让一些患者倍感痛苦和煎熬。

渐冻症发病高峰是在45岁—65岁之间,少数人发病比较早。男性多于女性,比例约为1.5:1。数据显示,我国每年新增渐冻症患者约2.3万例。按照病程2到5年估算,目前全国的渐冻症患者约有6万-10万人,占全球渐冻症患者的10%-20%。

渐冻症早期有哪些症状?

渐冻症常起病隐匿并慢性进展,影响身体的随意运动肌肉,但很少损害眼球运动肌肉以及肛门、膀胱的括约肌,不同患者的疾病进展情况也不尽相同。

其早期症状一般不明显,容易被忽视,主要表现为:

肌肉无力:约80%的患者以非对称性肢体无力为首发症状,如一侧手指活动笨拙、无力,如握力下降,同时伴伸腕困难。下肢起病的患者表现为一侧下肢远端无力,走路时容易绊倒;下肢近端无力的患者可表现为爬楼梯困难。

肌肉萎缩:肌肉逐渐变薄,尤其是手部的小肌肉群,如骨间肌、大小鱼际肌,患者可能会发现手掌变薄。

肌肉跳动:有些患者可能会感觉到肌肉跳动,可见于舌头、手臂、腿部、胸背部肌肉。

肌肉痉挛:患者肢体可表现为“抽筋”现象,常常在尚无肌肉萎缩出现前即已存在。

肢体僵硬:患者上运动神经元损害突出会导致肢体僵硬,如表现为走路费力。

语言和吞咽障碍:20%-30%患者以脑干运动神经元起病,患者可以首先表现为说话含糊不清、吞咽障碍,尤其是进食流食时易呛咳。

呼吸困难:极罕见患者以呼吸困难起病,疾病进展迅速;大多数患者随疾病进展才出现呼吸气促、费力,尤其平躺时。

其他非运动症状:既往认为渐冻症仅影响运动神经系统,近些年发现极少数患者可以认知、行为改变为首发症状,然后再出现肌肉萎缩、无力的表现,但这类患者往往有家族史。少数基因变异导致的渐冻症患者会有眼球运动障碍、帕金森综合征的表现,但一般无客观的感觉障碍,括约肌功能常保持良好。

但专家也表示,出现这些症状不一定是渐冻症,许多其他可治性神经系统疾病也会出现类似的表现,到底是哪种疾病,需要到专业的神经科就诊,由医生进行完整的病史询问和详细的神经系统查体,对起病形式、疾病演变过程、肌无力的分布、腱反射、病理特征等进行评估,完善肌电图、神经影像学等相关检查,才能最终判断。

渐冻症发病机制尚未完全明了

渐冻症的根本原因是神经元变性,属于神经系统变性病。运动神经元受毒性蛋白破坏,如SOD1、TDP-43等基因突变产生的毒性蛋白,会引发神经元凋亡和蜕变。

南方医院神经内科主任医师蒋海山表示,目前该病发病机制尚未完全明了,炎症、蛋白聚集、氧化应激是研究较多的致病机制,而劳累、感染,甚至情绪应激等可能是诱发因素,但具体诱发机制仍待深入研究,这也是该疾病面临的最大挑战之一。

国内外研究也显示,约5%-10%的病例可能与基因缺陷及遗传有关。由于遗传性病因占比很小,而且大多数是显性遗传,如果家族内没有类似表现的亲属,大多数患者不用担心遗传给下一代。

专家建议,如果发病年龄较小,或家族内存在有类似表现的亲属,建议完善基因检测明确病因,有助于下一代通过遗传咨询、产前检查等手段尽可能避免患儿的出生。

来源:人民网、红星新闻、羊城晚报•羊城派、中国新闻网、澎湃新闻

来源: 人民网、红星新闻、羊城晚报•羊城派

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

北京科技报

北京科技报