引言

一百多年前,在法国的葡萄酒庄园,葡萄霜霉病肆虐。法国人开发了波尔多液(硫酸铜和石灰的混合物)来防治霜霉病,开创了铜制剂用于植物病害防治的先河。铜制剂(如氢氧化铜等)因其广谱高效,至今仍在被广泛使用。但是易产生植物毒害、不易混配、以及大量使用带来的土壤重金属污染等问题极大制约了传统铜制剂的使用。

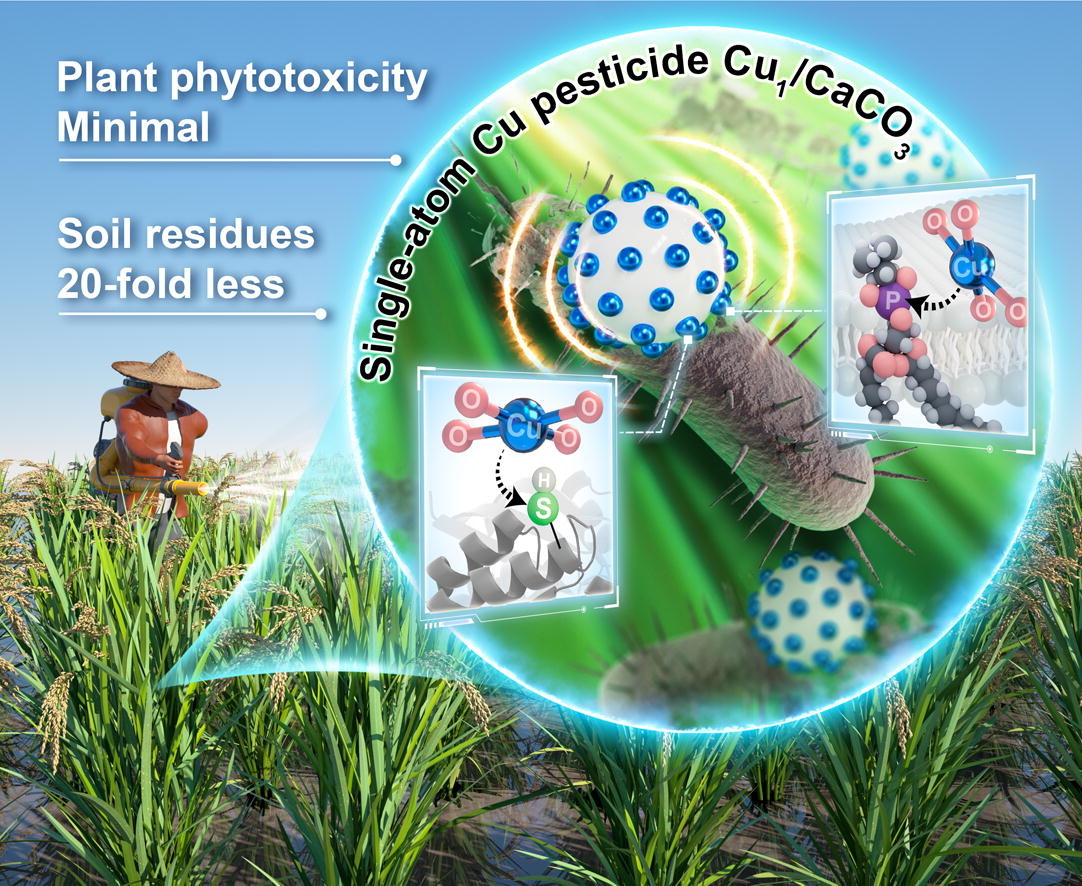

近日,中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室吴宇恩教授、陈控副研究员团队,联合清华大学李隽教授团队以及合肥工业大学王峰教授等团队在Science Bulletin 2025年第19期上发表研究论文。该工作开创性地将单原子材料(Single-atom materials, SAMs)的设计概念引入农用杀菌剂的研发中,开发了单原子铜杀菌剂Cu1/CaCO3并应用作物保护。单原子铜杀菌剂Cu1/CaCO3具备优异杀菌效果的同时,可以提高植物安全性,大幅度降低金属铜残留近20倍。单原子铜杀菌剂的出现,不仅为面向可持续农业发展的化学品研发,实现农业原子经济性提供了新思路,也为单原子材料与植物、农业科学的深度融合开辟了全新方向。

研究亮点

1. 基于沉淀溶解平衡原理,设计制备了单原子铜杀菌剂Cu1/CaCO3,明确解析了CaCO3载体上的Cu-O4单原子位点;

2. Cu1/CaCO3仅具有极低铜含量(1.02 wt%),实现高效抗菌活性与低环境负荷(铜残留降低约20倍),同时提升作物安全性;

3. 揭示Cu1/CaCO3可能靶向病原菌细胞膜上的关键组分(如膜磷脂分子上的–PO42–,膜蛋白分子上的–SH等)的抗菌机制。

研究背景

全球粮食产量虽持续增长,但人口快速增长仍使粮食安全面临严峻挑战。联合国粮农组织数据显示,目前全球约23亿人处于粮食不安全状态。为保障粮食供给,农药和化肥的广泛使用已成为现代农业的必然选择。然而,传统农用化学品普遍存在原子经济性低(利用率不足)、药效递减等问题,导致农户不得不加大使用剂量。这种现象进一步加剧了土壤污染、水体富营养化和生物多样性丧失等环境问题。因此,开发新型高效农用化学品成为平衡粮食增产与环境保护的关键。

铜制剂(如波尔多液、氢氧化铜、王铜等)作为使用历史悠久的广谱杀菌剂,至今仍在全球植保市场占据重要地位。但传统铜制剂存在明显缺陷:长期使用可导致土壤铜积累(高达103 mg/kg),破坏土壤微生态平衡,引发植物铜毒害等问题。为突破传统铜制剂结构单一、利用率低的局限,近年研究聚焦于纳米材料和复合材料的开发,通过结构设计在保证药效的同时降低铜用量。值得注意的是,材料科学领域新兴的单原子材料技术(金属活性组分以孤立单原子形式分散于载体),凭借其理论100%的原子利用率及可精准调控的配位环境,为开发新一代高效低耗铜基农药提供了全新思路。该技术在能源、生物医学等领域的成功应用,预示其在农业领域具有巨大潜力。

成果简介

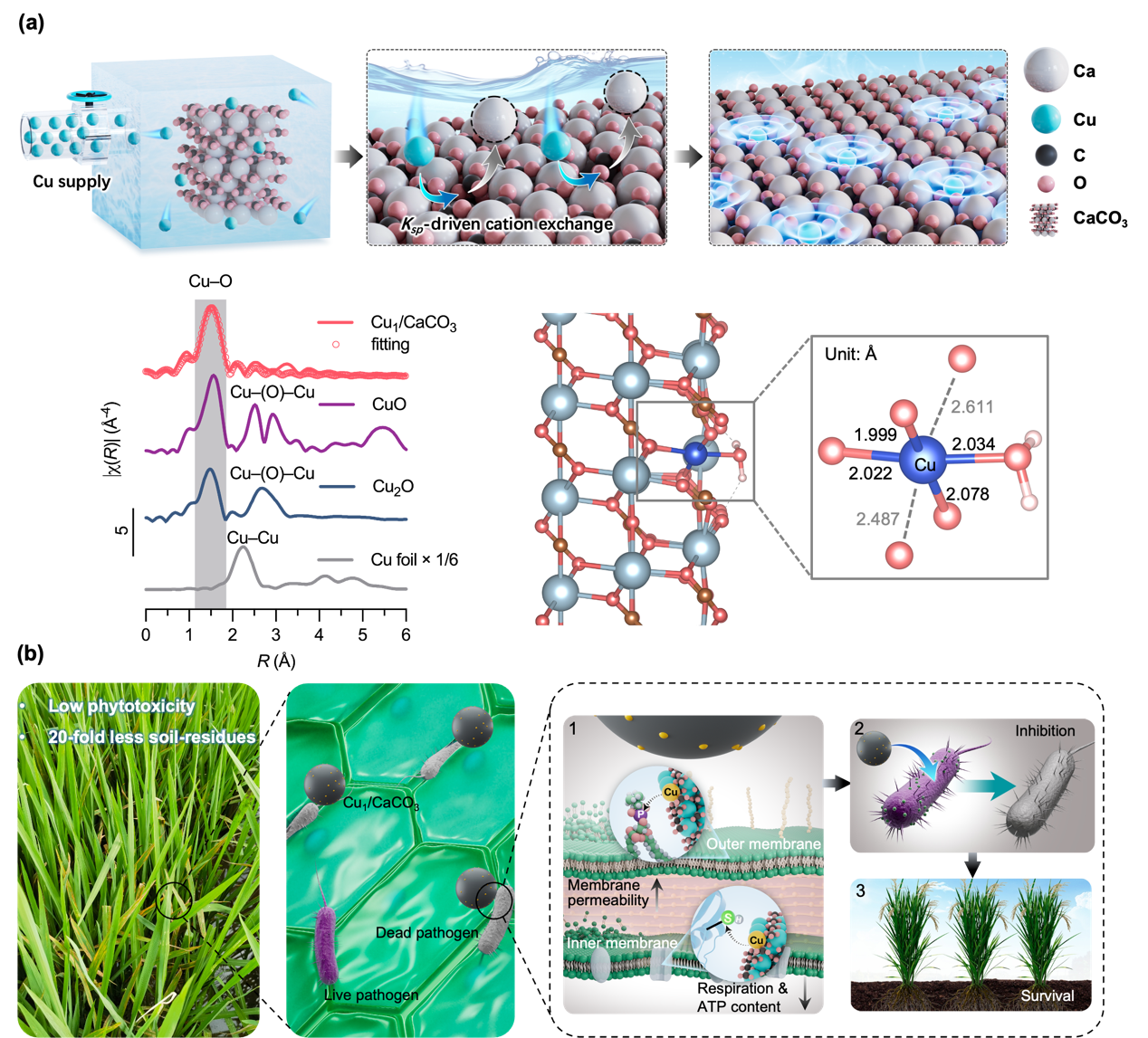

该研究基于化学沉淀平衡原理,制备了单原子铜杀菌剂Cu1/CaCO3(Cu含量:1.02 wt%),并通过球差电镜、X射线吸收谱解析了其单原子铜位点——具有类平面(D4h)Cu-O4的局域结构。Cu1/CaCO3具有体外0.4 mg/L的最小抑菌浓度。大田实验结果表明1500 mg/L的Cu1/CaCO3实现了77.97%水稻病害(Pantoea ananatis)的防治效果。对比传统铜制剂,Cu1/CaCO3具有优异防护效果的同时,提高植物安全性,同时降低金属铜用量和土壤残留近20倍,且具有较好的非靶标生物安全性;体外抗菌、生理实验以及理论化学计算的结果表明Cu1/CaCO3可能通过靶向病原菌细胞膜上的关键组分(如膜磷脂分子上的–PO42–,膜蛋白分子上的–SH等),进一步影响膜透性和细胞呼吸来发挥抗菌作用。该成果为绿色农药研发提供了新思路,也为单原子材料在农业领域的应用开辟了新方向,有望成为平衡粮食安全与生态保护的重要工具。

图1. 单原子铜杀菌剂Cu1/CaCO3制备,单原子铜位点解析及其在农业病害防治中的应用示意图

(a)单原子铜杀菌剂Cu1/CaCO3制备,单原子铜位点解析;

(b)单原子铜杀菌剂在植物保护中的应用。

该研究由中国科学技术大学吴宇恩教授、陈控副研究员,清华大学李隽教授,合肥工业大学王峰教授等团队联合攻关完成。中国科学技术大学郑旭升教授团队、中国科学科院分子植物科学卓越创新中心辛秀芳研究员团队、赵杨研究员团队、北京大学现代农业研究院邓云研究员团队、安徽省农科院谷春艳副研究员团队、安徽农业大学陈雨教授团队、东北林业大学杨晨辉教授团队、联科华王晶博士为该研究做出了重要贡献。山东大学丁兆军教授为研究提供DC3000-GFP菌株、合肥工业大学苗敏副教授提供ΔhopQ1菌株、中国科学院分子植物科学卓越创新中心周峰研究员提供UBQ10::RCI2A:tdTomato遗传材料。

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社