死盯着填字游戏,却怎样也想不出答案,这时可能会怀疑起自己的智商,想着是否有变聪明的诀窍。近年来,在应用程式(简称app)商店可见众多的「脑力锻炼」app,声称能让人变聪明,但真有可能吗?

首先要问的是:究竟何谓智商?是学校习得的知识?经年累月获得的经验?或两者的结合?一个多世纪以来,学者虽然一直在研究人类智商且对此争论不休,但仍未得出明确答案。

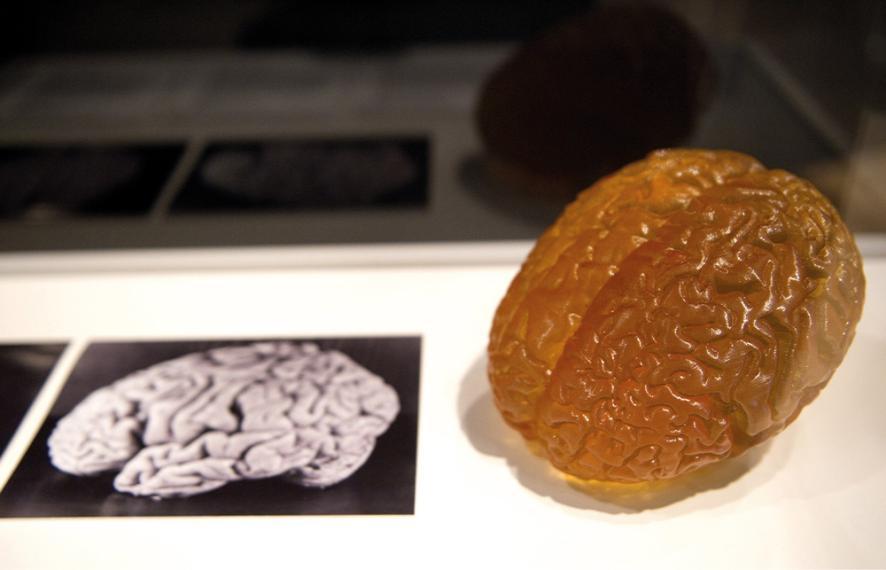

2018年,宾州大学的一项研究发现,在13600人中,脑部较大者的认知测验表现确实略好。若以爱因斯坦的脑部为例,答案是肯定的。脑部尸检显示,他的顶叶比常人的大15%。拥有较大的脑部成了解释爱因斯坦学术禀赋过人的众多理由之一。但某些研究却表示:其实影响不大。研究员解释,多拥有100立方厘米的脑组织能让人至多早5个月入学。也就是说,想变聪明,需要的可不仅是大脑袋。

2012年,威康收藏馆在其「大脑:心智即物质」的展览中,展出了爱

因斯坦的脑部模型

目前,科学家目前达成的共识是:智力可分两种。第一种即「晶体智力」(crystallised intelligence,又称固定智力),可能会在益智问答中派上用场,主要与后天养成的知识有关。第二种是与生俱来、用于解决问题和做决定的「流动智力」(fluid intelligence)。智商(简称IQ)测验所测量的即流动智力。

IQ定义智力的方法一直备受学界争议。许多科学家试图为脑部的运作方式归类,提出相应的解释。也有人质疑现行的IQ测试并不适当。早在1983年,哈佛大学教授霍华德.加德纳(Howard Gardner)便提出了有趣的理论,点出人有八种智力类型,并认为IQ测试太过狭隘。若是应用在校内学龄儿童教育上,其理论建议可关注下列智力类型,包括语言智力、自然智力、内省智力、数学智力、空间智力、动觉智力、人际智力及音乐智力,会让学习更有效率。

智商的计算方法是比较一个人在同龄者的测验表现

智力究竟能不能锻炼?认知训练中的活动和任务旨在协助我们提高智力,并延缓年龄增长而不可避免的认知功能下降。脑力训练则是重复进行某些任务,并从中测量特定的认知功能(通常是评估所谓的「工作记忆」)。

工作记忆可让人在记着某信息的同时,完成另一项任务,且不会忘记。就脑部训练而言,这类任务可用来提高工作记忆,后者进而能改善流动智力。经过一段时间后──如连续四周、每周五次30分钟的训练──重复进行这些任务可能有助于「锻炼」智力。这些训练就像为脑部进行「重训」,逐步提高智商测试的分数。

2008年,智力测验领域有了类似的一大跃进:神经生物学家苏珊.贾姬(Susanne Jaeggi)和马丁.布希库尔(Martin Buschkuehl)发表名为「双N-Back」(DualN-Back)任务的智力训练。

基本上,就是要求受试者听一连串字母,并判断现在的字母是否与先前听到的相同。同时,还得盯着九宫格内随之变化的方框,并注意后者是否出现在之前的同样位置。没错,听起来颇费神。科学家认为,若持续进行双N-Back任务,流动智力的分数就会显著提升。显然,透过这类任务,先天智力仍可望提高。就提升流动智力而言,贾姬和布希库尔的双N-Back任务虽是首批深度研究之一,但市面上的「脑力训练」游戏和软件可从未少过──其中最受欢迎的一款就是2005年于任天堂DS掌机上推出的《川岛隆太教授的DS脑力强化训练》。

不过,针对脑力训练要如何应用在现实世界,现仍存有争议。有人认为被强化的部分仅止于任务本身,并未延伸至日常生活。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:《how it works》科普团队

审核:詹丽璇 广州医科大学附属第二医院 神经内科教授

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划