首先光学显微镜应该是说咱们生物学研究的可以说是第一个科学仪器,因为在400多年前发明的时候,其实就发现和定义了细胞这个概念,其实也标志着咱们细胞生物学的一个开端。但当时看到的细胞其实是一个黑洞,它只能看到细胞的轮廓,而且是在植物细胞的细胞壁,有比较高的密度条件下,才能看到细胞的轮廓,但当时只能看到细胞的轮廓,里面看起来就像一个黑洞。当时我们认为细胞是生命的最基本单元。

随着显微成像技术的发展,我们逐渐发现,这个‘黑洞’里蕴藏着极其丰富的生命奥秘。咱们细胞拼图科普书里面介绍了很多种细胞器,它们被人类逐一地发现、定义,并揭示了各自的功能,这些进步和他们的发现都离不开这些显微成像技术的开发和进展。

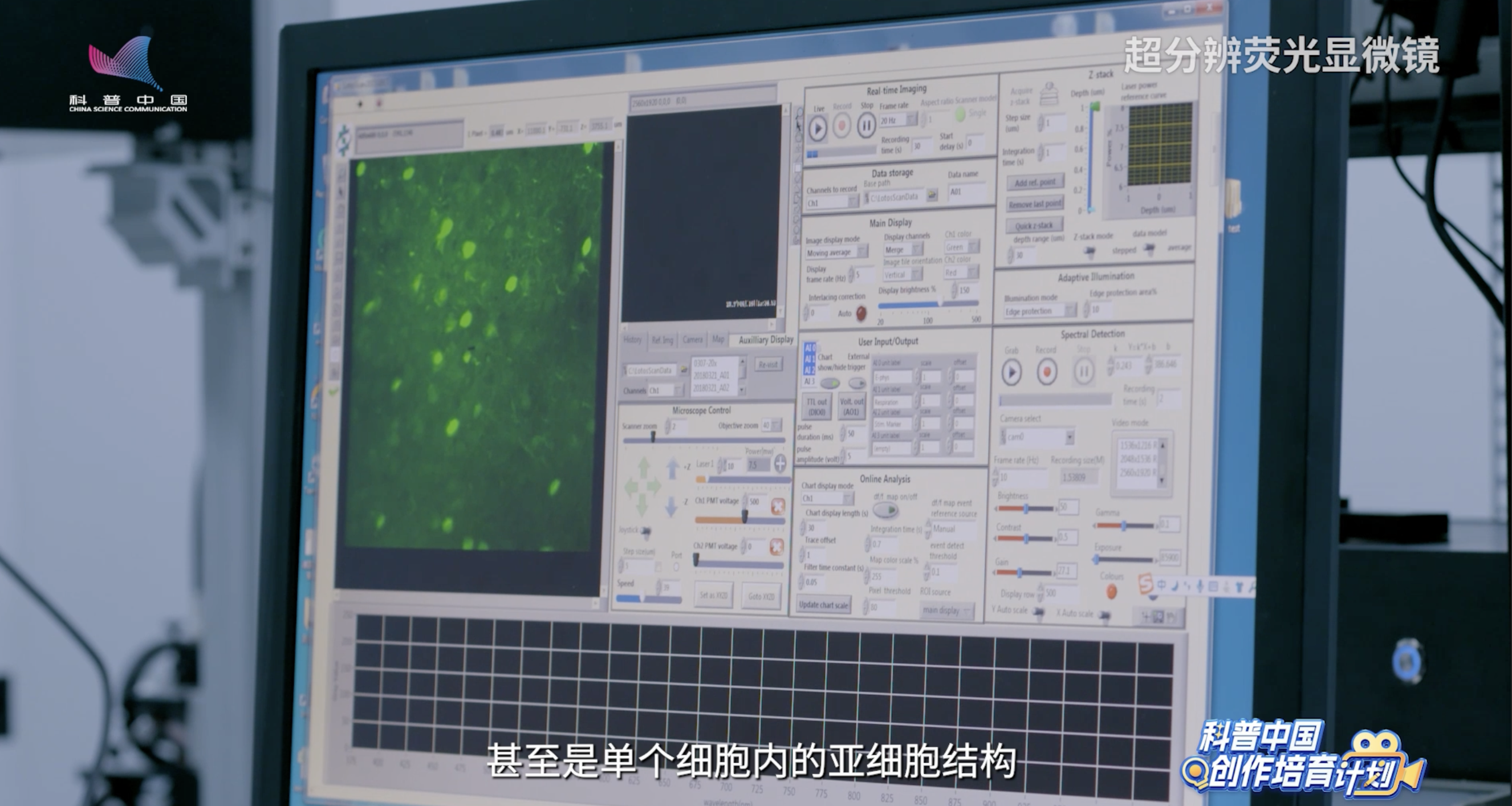

近几年,特别是荧光显微成像技术的发展,从共聚焦显微镜,到近年的超分辨荧光显微镜,我们不仅能看到细胞内部的各种亚细胞结构,甚至能够看到这些亚细胞结构内部更加精细的生物结构以及单个生物分子或者蛋白分子,在这些亚细胞结构里面的运动、动态和它们的相互作用的表现是什么样子的。

简而言之,过去我们仅能观测到细胞的轮廓,而如今则能追踪并定位其内部单个分子的动态信息。这种前所未有的超高时空精度,使得我们能对“生命活动最基本单元”的细胞进行更为精确的解析。

Q:您觉得显微镜现在和未来发展方向在哪里?

刚才讨论的是从单个细胞深入到亚细胞结构,观察其中单个分子的动态。另一方面,在由多种不同类型细胞构成的多细胞生物(特别是类器官等模式生物)中,其实蕴含着更为丰富、更能模拟人类生理状态与病理变化的研究载体。

所以说这也催生了显微成像技术必须往就更大的尺寸,更大的尺度来认知单个细胞,甚至是单个细胞内的亚细胞结构,在一个大的生物整体内的表现和它的动作形式,它们是怎么来支撑起咱们生命活动的基本的功能和单元。所以这个就也给显微成像技术提出了更高的挑战。目前也有一些解决方案,像光片成像技术和超分辨条件下的光片成像技术,其实就是既能看整体,同时又能对亚细胞结构进行解析。那么我们可以看到显微镜是朝着既大又全的一个方向发展的。

我觉得这个跟刚才说到的共聚焦也好或者超分辨也好,这些显微成像方法会形成一个尺度上的互补,这种互补性为我们认知生命活动同时打开了“全景之窗”与“微观之镜”:我们不仅能透过“窗”纵览生命的整体景观(宏观尺度),还能通过“镜”看清“树木枝叶的脉络与动态”(微观尺度)。这无疑将为生命科学研究开启新的维度,带来前所未有的巨大可能性。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国生物物理学会

审核:阮科 中国科学技术大学 教授

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划