引言

1990年,Manz等人首次在芯片上实现了电泳分离,该操作此前仅在毛细管中进行,这一工作展示了微流控技术作为分析化学工具的潜力。1998年,Whitesides等人利用聚二甲基硅氧烷(PDMS)和软光刻技术,开发了新型微流控系统的设计与制造方法。随后,Quake等人成功制备出高密度集成微流控芯片,其内部包含数千个微机械阀和数百个可独立寻址的微腔室。此后,微流控技术逐渐在生物医学领域显现出重要价值,从而推动了该技术研究热潮的兴起。随着相关学术论文数量的迅速增加,英国皇家化学会(RSC)于2001年创办了《Lab on a Chip》期刊,该刊迅速成为微流控芯片领域的主流出版物,并持续引领全球范围内的相关研究。2006年,《Nature》杂志推出了一期以“芯片实验室”(Lab on a Chip)为主题的专题文章,从多个视角综述了该类技术的研究历史、现状与应用前景,并在评论中指出:“芯片实验室有望成为本世纪的关键技术之一。”

一、什么是微流控技术?

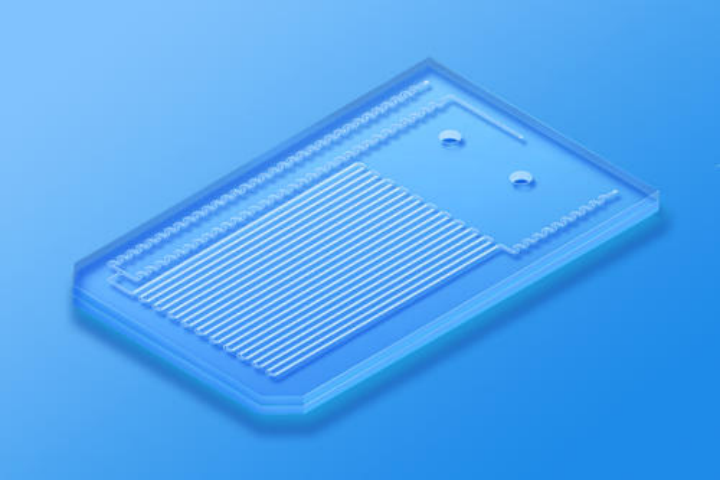

微流控(microfluidics)是指在微纳米尺度空间中精确操控流体的科学技术。该技术能够将生物、化学等领域中涉及的样品制备、反应、分离与检测等基本操作集成至一块仅数平方厘米的芯片上,从而实现“芯片实验室”的功能。其核心特征与主要优势在于能够在整体可控的微型化平台上,将多种单元技术灵活组合与大规模集成。简单地说,微流控是一项系统的科学技术,通过几十至几百微米尺度的微通道,实现对微量流体(通常为纳升至皮升级)的处理与精确控制。

二、 微流控技术的主要特点

1.微型化与集成性

微流控技术在微米尺度通道中操控流体,将传统生物、化学实验室的样品制备、反应、分离、检测等基本功能集成到一块厘米级的芯片上,实现“芯片实验室”(Lab-on-a-Chip)的概念。系统体积小、集成度高,大幅节省实验空间。

2.样品与试剂消耗量低

该技术处理流体体积通常为微升(μL)甚至纳升(nL)、皮升(pL)级别,极大减少了昂贵生化试剂和珍贵样本(如血液、细胞)的消耗,显著降低了实验成本。

3.高通量与并行性

微流控芯片可以设计多通道、多反应腔阵列结构,允许同时进行大量独立或连续的实验,如高通量药物筛选、单细胞分析等,极大提升了实验效率和数据产出量。

4.精确的流体控制

通过对微通道中流体的流量、浓度、温度及反应时间等参数进行精确控制,可实现反应条件的局域化和高度可控,提高实验的重复性与准确性。

5.快速反应与高效传质传热

由于微尺度下表面积-体积比显著增大,传质和传热效率极大提升,从而加速反应进程、缩短检测时间,特别适用于快速诊断与实时监测等应用场景。

6.良好的兼容性与扩展性

微流控系统易于与多种外部检测技术(如光学检测、电化学检测、质谱等)联用,也可与宏量操作系统或自动化设备整合,适配不同应用场景的需求。

7.多学科交叉融合

微流控技术结合了流体力学、材料科学、生物技术、微电子机械系统(MEMS)及化学工程等多个工程与科学领域,展现出高度的学科交叉性和技术集成特性。

三、微流控芯片的分类

(1) 按芯片材料分类

1.无机材料芯片

a.硅 (Silicon):最早使用的材料,加工工艺成熟,但成本高、不透光、电绝缘性差。

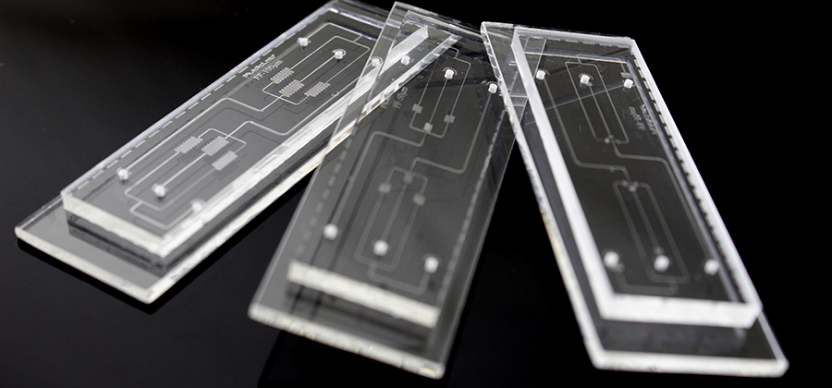

b.玻璃 (Glass):化学惰性好、表面性质稳定、亲水、光学透光度高,适用于高频谱分析和苛刻的化学反应。但加工难度和成本相对较高。

2.有机聚合物芯片 (塑料芯片)

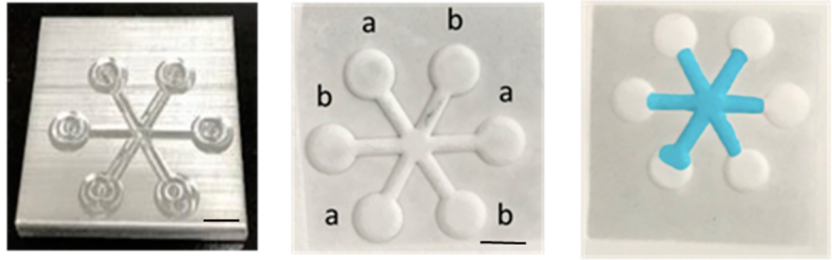

a.热固性聚合物:聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 是最具代表性的材料。它透明、柔性、透气、易于光刻加工,非常适合实验室快速原型制作。但其缺点是对有机溶剂耐受性差,长时间使用可能发生溶胀,且表面疏水。

b.热塑性聚合物:如 PMMA (有机玻璃)、PC (聚碳酸酯)、PS (聚苯乙烯) 等。适合大规模注塑生产,成本低、机械强度高、生物兼容性好,但加工通孔和密封的工艺比PDMS复杂。

3.纸质芯片 (Paper-based)

利用纤维素纸的毛细作用驱动流体,无需外部泵阀。成本极低、便携、一次性使用,非常适合发展中国家的现场快速诊断(POCT)。但功能集成度较低。

(2)按流体驱动与控制技术分类

1.机械驱动式

微泵 (Micropumps) 和 微阀 (Microvalves):通过外部或集成的微型机械结构(如隔膜、齿轮)的运动来产生压力,推动和控制流体。

2.非机械驱动式

a.电渗流 (Electroosmotic Flow, EOF):通过在通道两端施加高压电场,驱动通道内液体整体移动。适用于芯片电泳分离,但对流体介电性质有要求。

b.电泳 (Electrophoresis):利用电场力驱动带电粒子(如DNA、蛋白质)在介质中移动,用于分离。

c.介电电泳 (Dielectrophoresis, DEP):对中性粒子在非均匀电场中产生力,用于细胞、微粒的操控与分离。

d.磁流体动力 (Magnetohydrodynamic, MHD):利用磁场和电场共同作用驱动导电流体。

3.其他驱动方式

a.毛细力驱动:利用材料本身的亲水性或微结构的毛细作用驱动流体,无需外部动力,常见于纸质芯片。

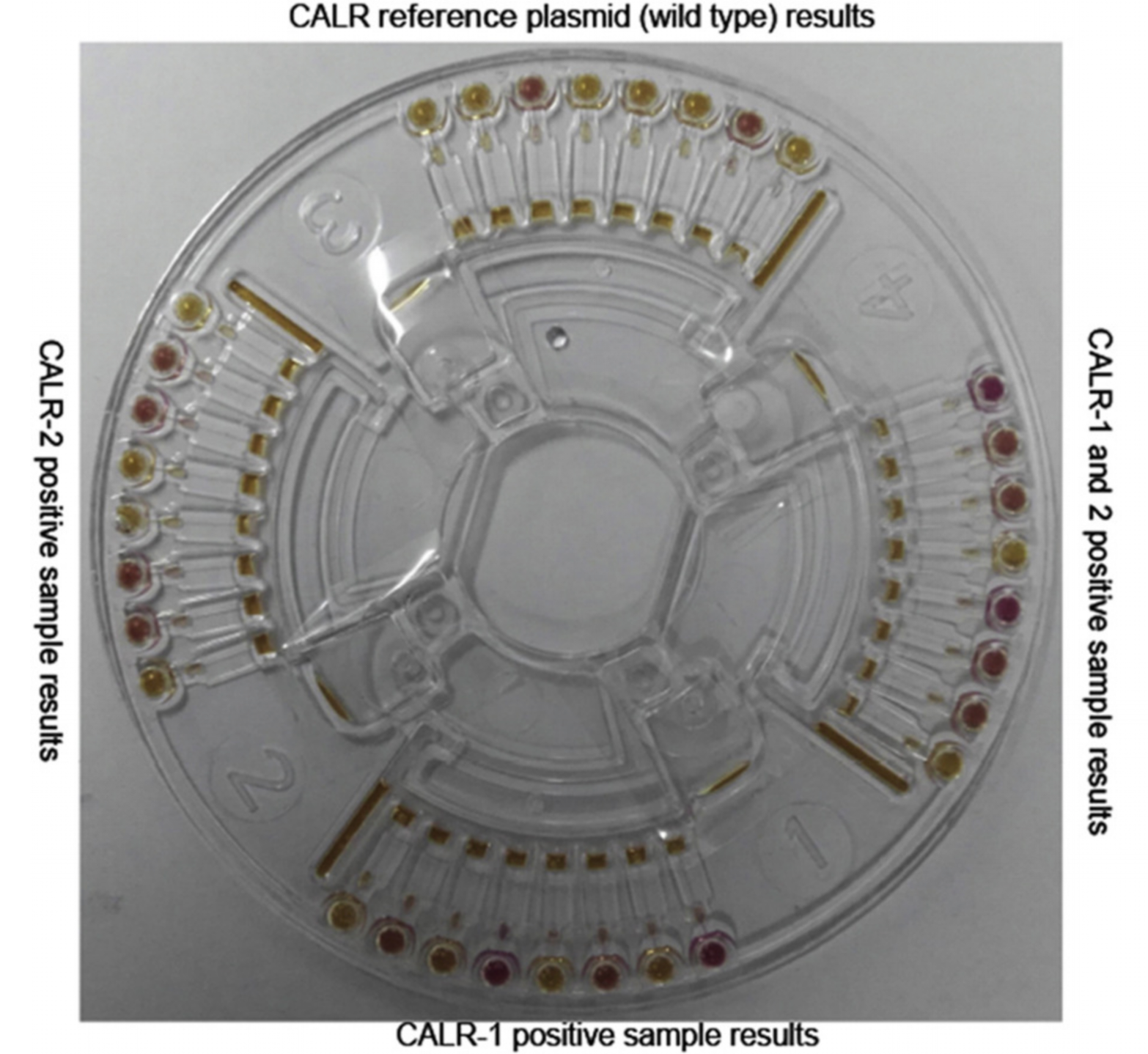

b.离心力驱动 (Lab-on-a-CD):将芯片制作成光盘样式,通过旋转产生的离心力驱动流体流向芯片外周,valve switching也通过转速控制。

c.声流体 (Acoustofluidics):利用声波(如表面声波SAW)在流体中产生效应,用于混合、驱动和分离。

(3)按功能与结构架构分类

a.连续流芯片 (Continuous-flow):流体在持续施加的力(如泵压、电渗流)驱动下,在固定的封闭通道网络中连续流动并进行反应、分离等操作。大多数生化分析芯片属于此类。

b.数字微流控 (Digital Microfluidics, DMF) / 液滴微流控 (Droplet-based):液滴微流控是一种将连续流体分割成纳升或皮升级微小液滴的技术,每一个液滴都可视为一个独立的微型反应器。通常采用电润湿(EWOD)效应或两相流(如油包水)方式生成并精确操控这些液滴。该技术具有超高通量、液滴间无扩散污染、反应体积精准、易于实现并行处理等显著优势,目前已广泛应用于单细胞分析、PCR扩增、蛋白质结晶等高通量实验领域。

c.开放式芯片 (Open Microfluidics):通道至少有一面是暴露的,而非完全封闭。例如,在基底表面刻蚀亲疏水图案来引导流体路径。适用于细胞培养等需要直接接触和操作的应用。

四、微流控芯片的应用

微流控芯片技术通过在其微米级通道中精确操控流体,将传统生物、化学实验室的样品制备、反应、分离与检测等多步骤集成到方寸之间的芯片上,实现了“芯片实验室”的愿景。该技术以其微型化、集成化、高通量和低消耗的显著优势,广泛应用于疾病快速诊断(如POCT检测、核酸分析)、药物高效筛选、单细胞研究、器官芯片模型以及环境监测等领域,深刻推动了生命科学、医学诊断和化学分析等领域的创新发展,并持续向着便携化、智能化和产业化方向迈进。

来源: 体外诊断生物材料大科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

体外诊断生物材料大科普

体外诊断生物材料大科普