1.发热的定义?

发热,俗称“发烧”,指人体在致热源作用下或各种原因引起体温调节中枢的功能障碍时,体温升高超出正常范围,临床工作中通常采用腋温≥37.5℃或肛温≥38℃定义为发热。正常人体,腋温36℃-37℃、口温36.3℃-37.2℃、肛温36.5℃-37.7℃。体温昼夜波动范围在36.5℃-37.2℃之间,24小时内波动一般不会超过1℃。

2.如何测量体温?

1.腋测法:擦干腋下,将体温计的水银柱甩至35℃以下,将水银端放置腋窝深处,紧贴皮肤,屈肘贴在胸前,10分钟后读数。测温前需擦干腋窝,确保其处于干燥状态。此方法不适用于腋下有创伤或出汗较多的人群。

2.口测法:将消毒后的体温计头端置于病人舌下,嘱其紧闭口唇,5分钟后读取数值。需要注意的是,婴幼儿及神志不清的人群不宜使用此种方法,以免产生不良后果。

3.肛测法:让病人取侧卧位,将肛门体温计头端涂以润滑剂后,徐徐插入肛门内达体温计长度的一半为止,5分钟后读数。此种方法不适宜腹泻、进行直肠或肛门手术后的病人使用,以免出现测量误差或刺激局部组织。

4.额、耳测法:市面上有一些测量较为方便的体温检测计,例如电子体温计、耳温枪、红外测温仪等,不过检测结果可能会受到不同因素的影响,存在一定的误差。

考虑到方便性和实操性,腋测法是最常用的方法。

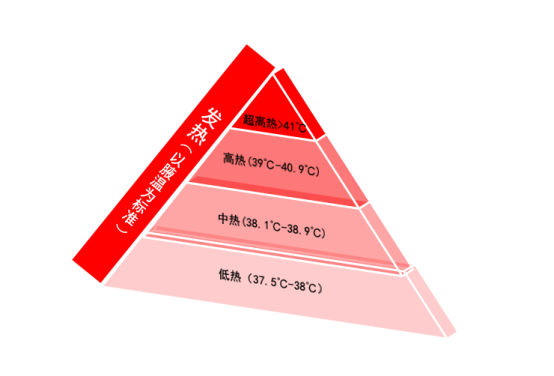

3.发热的分度?

临床上以腋窝温度为标准,将发热分为四度:

4.发热的原因:

1.感染性发热如各种病原体如细菌、病毒、真菌及寄生虫等侵入后引起的发热。 常见疾病有感冒、肺炎、气管炎、结核、肠炎、尿道炎等。 每年冬季,流感和肺炎等呼吸道疾病的发病率显著增加,特别是在儿童和老年人群中。据监测显示,冬季流感的发病率比平时高出3至5倍,而小儿肺炎也是冬季常见的严重疾病。

2. 恶性肿瘤:如白血病、恶性组织细胞病、恶性淋巴瘤、肠癌、原发性肝细胞癌等,这些疾病均可能引起发热。

3. 变态反应疾病:如药物热、风湿热等,这类疾病也可能导致发热。

4. 结缔组织病:如皮肌炎、红斑狼疮等,这类疾病同样可能引起发热。

5. 非感染性发热:包括无菌性坏死组织吸收、变态反应、内分泌与代谢疾病、心力衰竭、某些皮肤病、体温调节中枢功能失常以及自主神经功能紊乱等。6.非疾病因素:包括环境因素(如寒冷环境下食用过多热性食物)、运动因素(剧烈运动)、精神因素(精神高度紧张、激动时可能伴有全身发抖)、激素水平影响(如女性更年期可能因体内激素的影响出现潮热现象)等,也可能导致发热。

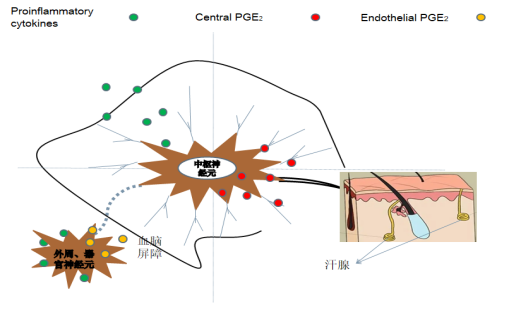

5.发热的机理:

在促炎细胞因子的作用下,外周和中枢的致热原细胞会合成并释放内生性致热原(EP);

EP作用于体温调节中枢,使其体温调定点(set point, SP)上移;

效应器发挥作用,产热增加,散热减少,体温上升。

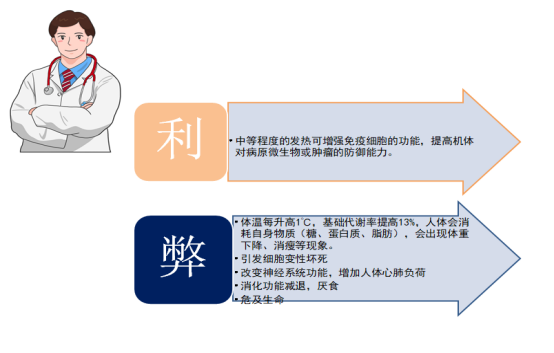

6.发热对机体的影响(利与弊)

7.发热的处理原则:

1.不要盲目退热,以免掩盖病情,积极查找原因。如果发热时间比较长,比如已经超过1~2天甚至更长时间,发热始终未消退,同时身体在发热过程中逐渐虚弱、乏力,病情逐渐加重,并伴有意识障碍、抽搐、头痛等症状时,需尽快到医院就诊。这类患者需要完善相关检查,如抽血检查、影像学检查,从而明确病因,进行相应的治疗。

2.体温≤38.3℃,以物理降温为主,无需使用退热药物;

物理降温常用方法:

①温水浴:通过温水浴的方式进行物理降温,水温一般控制在37℃左右,此方法通常有助于降低体表温度。温水浴结束后,需擦干身体并做好保暖。

②贴退热贴:将退热贴贴于额头、四肢等部位,有助于缓解发热症状。

③温水擦拭:用温水擦拭皮肤表面,通过蒸发和传导作用促进机体散热,达到降温效果。

物理降温的方法多样,可根据具体情况选择适合的方式。同时请注意,在进行物理降温时,要避免使用冰水或酒精等刺激性物质,如:酒精擦拭、冰水灌肠。以免引起皮肤刺激或过敏等不适反应。

3.体温超过38.3℃时,可以考虑使用退热药物。对于发热时间较短且体温超过38.5℃或伴有全身酸痛、头痛等症状的患者,建议在医师指导下使用对乙酰氨基酚或布洛芬。成人及12岁以上儿童可服用对乙酰氨基酚片0.5g,每4-6小时一次,24小时内不超过4次;布洛芬片0.1g,每4-6小时一次,每次2片,但不超过3次/日。儿童及60岁以上老年人或有多种基础疾病的患者,优先使用对乙酰氨基酚。这类药物一般会在0.5~1个小时后使身体出汗,汗液在皮肤表面蒸发时,会带走体内过多的热量,从而降温。

8.临床常用退烧药使用及注意事项:

1.布洛芬:适合6个月以上儿童及成人用于解热镇痛。用于急性的轻、中度疼痛和发热时,推荐的用量是0.2~0.4g/次,较对乙酰氨基酚对胃肠刺激小。8岁以上儿童及成人每次服用0.2g,若持续发热或疼痛,可间隔4~6小时重复用药一次,24小时内不得超过4次,最大限量为每日2.4g;对于缓释胶囊,成人及12岁以上儿童的推荐用量是0.3~0.6g/次,每天2次。

2.对乙酰氨基酚(扑热息痛):属于非处方药,解热镇痛,缓解轻至中度疼痛,6个月以下儿童使用更加安全。常用量:12岁以上儿童及成人每次服用0.5g,若持续发热或疼痛,可间隔4~6小时重复用药一次,24小时内不得超过4次。请注意不要超量使用,并且不要同时使用多种含有对乙酰氨基酚的药物;G6PD(6-磷酸葡萄糖脱氢酶)缺乏症患儿禁用。

3.复方氨基比林:又名阿尼利定,是一种注射剂,临床上最常用的强效退热药之一。肌内注射,成人一次2ml,或遵医嘱。在监护情况下剂量为一日6ml。2岁以下:一次0.5~1ml;2~5岁:一次1~2ml;大于5岁:一次2ml。但是,注射本品剂量过大会使孩子出汗过多,体温骤降,易引起虚脱。婴幼儿禁用,大龄儿童慎用。

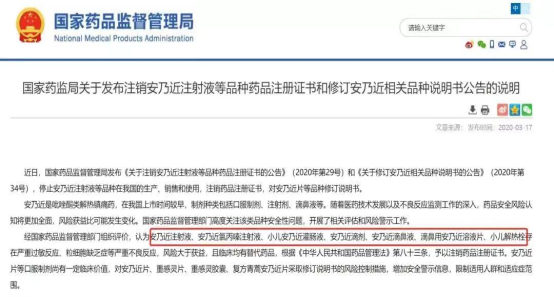

4.安乃近是一种用于高热时紧急对症退热的药物,也可用于头痛、肌肉痛、关节痛及痛经等的对症治疗。然而,该药物可能引起严重的血液系统不良反应,例如粒细胞缺乏症(发生率约为1.1%)、血小板减少性紫癜和再生障碍性贫血等。本品还可能引起严重过敏反应,如重症药疹、过敏性休克等。紧急情况下,口服。成人常用量:一次0.5~1g(1片~2片),最多一日3次。小儿不推荐使用。

此外,在使用退烧药时,还应注意以下几点:

1. 2月龄以内的婴儿禁用任何解热镇痛药。

2. 使用人群:对非甾体抗炎药过敏的患者应避免使用此类药物,以免引起皮疹、皮肤瘙痒、腹痛、腹泻等症状。慢性肾衰竭患者尽量避免使用。

3. 控制用药剂量:患者使用非甾体抗炎药时应严格遵医嘱,避免擅自增加服用次数以及服用剂量等,以免服用过多造成肝、肾损伤。

4. 避免与同类药物同时使用:非甾体抗炎药的种类比较多,比如布洛芬混悬液、对乙酰氨基酚片等,如果以上药物同时使用,可能会增加肾脏、肝脏毒性,进而引起身体损伤。

5. 避免与镇痛类药物同时使用:如阿司匹林等。

6. 用药期间避免饮酒:酒精可能会加重药物对肝脏的损伤。

7. 注意增加饮水量:可以辅助身体排汗降温,同时防止脱水。

8. 不推荐对乙酰氨基酚与布洛芬联合或交替使用。

总之,在使用退烧药时,应注意遵医嘱,按照规定的用药剂量和使用方法进行使用,避免出现超量使用、重复使用、错误使用等情况。如有疑问或症状持续存在或加重时,应及时就医并咨询医生、药师的建议。

来源: 科学药语者

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科学药语者

科学药语者