9月17日,为积极响应全国科普月号召,临夏市人工智能科技协会联合临夏地质公园临夏市服务中心(临夏市地质公园博物馆)、市科技局与市科协,共同在临夏市第三中学举办了一场别开生面的“地学知识进校园”科普活动。本次活动以“编程如何让地质文化‘活’起来”为主题,由临夏市人工智能科技协会会长、乐博机器人编程教育有限公司负责人赵志敏主讲,为同学们带来了一堂融合科技与地学知识的创新实践课。

跨界合作,科普教育焕发新活力。本次活动旨在借助人工智能与机器人编程技术,推动地质科普从“静态陈列”走向“动态交互”,激发青少年对地学知识的兴趣,培养其科学探究精神和创新思维。临夏市地质博物馆提供了专业的地质与古生物知识支持,市科技局与市科协则为活动的策划与实施提供了重要指导与资源保障,多方协作形成科普教育合力。

机器人“开口说话”,编程让地质知识“动”起来。

机器人“开口说话”,编程让地质知识“动”起来。

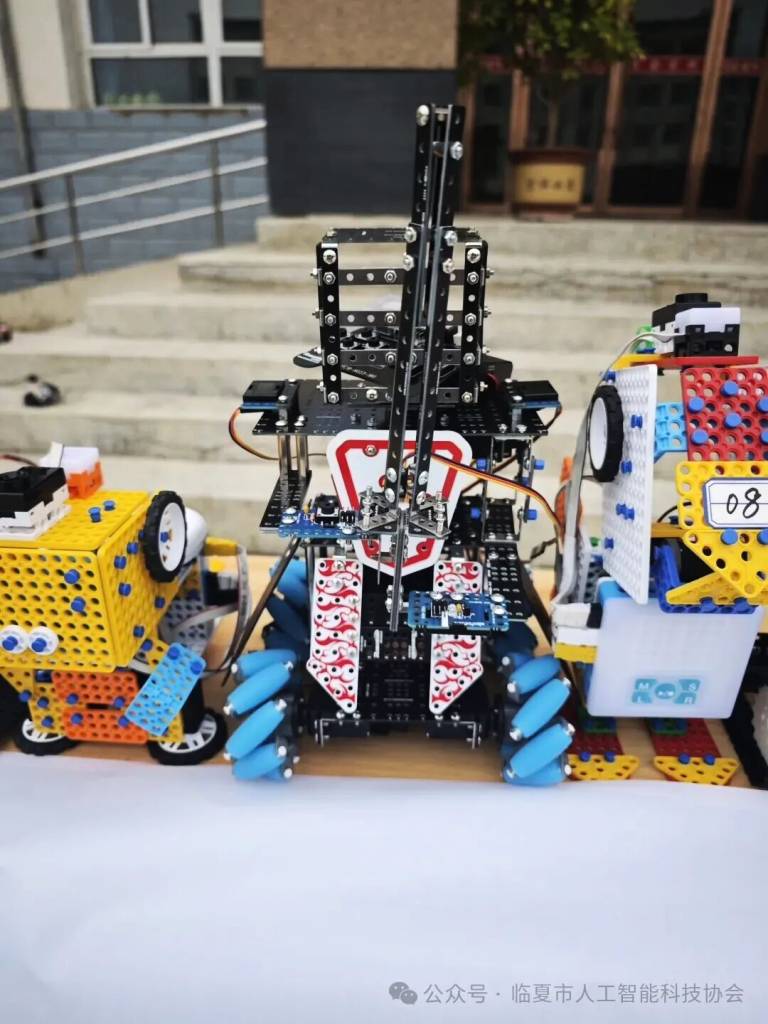

赵志敏会长以深入浅出的方式,首先向同学们简要介绍了编程机器人的基础原理,包括传感器的作用、语音模块的控制方式等,让学生对机器人的“感知-决策-执行”机制有了初步认识。随后,他重点展示了三件为本次科普活动量身定制的编程机器人作品,以具体案例揭示科技如何为传统文化与自然历史赋能:

1. 恐龙足迹探测机器人

该机器人通过编程实现对不同恐龙足迹模型的识别。当机器人的视觉传感器扫描到特定足迹时,便会自动触发语音模块,播报该恐龙的种类、生活习性等科普信息。同学们在互动中不仅学会了区分肉食性与植食性恐龙足迹,更直观感受到“代码”是如何赋予机器“认知”能力的。

2. 古动物群讲解机器人

依托临夏和政地区丰富的古动物化石资源,该机器人设计了多组触摸按键。学生通过按压不同按键,即可听到针对铲齿象、三趾马等古动物的语音讲解。机器人成为“可触摸的科普员”,让静态的化石知识以更生动的方式进入学生视野。

3. 地层演变演示机器人

通过编程控制机械臂与LED屏幕联动,该机器人可模拟不同地质年代的地层堆积过程。配合赵会长的解说,同学们在几分钟内“穿越”数百万年,理解临夏盆地地质结构的演变历程。

学生反响热烈,科技点燃科学梦想。活动现场气氛活跃,学生们踊跃参与机器人互动环节,表现出对编程技术与地学知识的浓厚兴趣。初一学生表示:“以前觉得恐龙和化石离我们很遥远,但今天发现机器人竟然能让它们‘活’过来,特别有意思!”

人工智能不仅是前沿技术,更是连接历史与未来、文化与科技的重要桥梁。我们希望借助这类活动,让同学们在动手与互动中理解科技的应用价值,从而愿意主动走近科学、探索世界。

推动科普创新,构建跨界教育生态。本次讲座是临夏市人工智能科技协会“AI+科普”系列活动的首站,未来协会将继续联合博物馆、学校与科研单位,开发更多融合本地文化特色的科技教育课程,致力于构建“可感知、可参与、可延续”的青少年科普生态,为临夏乃至更广泛地区的科学素养提升注入持续动力。

通过科技的力量,让沉睡在地层中的故事苏醒,让古老的化石在代码中重生——这正是临夏市人工智能科技协会与所有合作单位希望传递的科学精神与文化使命。

END

编辑 | 来源 | 整理自网络

声明 | 部分图文版权归原作者所有,如涉及版权,烦请联系处理

来源: 临夏市人工智能科技协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

河州科普

河州科普