嗨!我是氦

嗨,大家好,我是氦,Helium 是我的英文名字,多数人觉得我的名字太长了,也 常叫我 He。关于我的名字,还有一段往事呢。

名字的由来

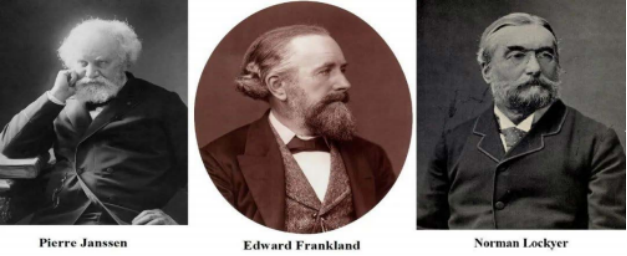

故事发生在 1868 年 8 月 18 日,英属印度发生日全食,吸引了世界各地的天文学 家和物理学家。法国米顿天体物理观象台台长皮埃尔·朱尔斯·塞萨尔·詹森(Pierre Jules César Janssen)也率队到马德拉斯州的贡图尔进行日全食观察活动,这次他不仅携带了 望远镜,还配置了光谱仪,可谓装备齐全,试图对太阳表面喷发出的巨大火焰——日 珥进行研究。日食开始时,他把分光镜对准日珥,突然惊讶地发现了一条不知来源但 格外明亮的黄色谱线,这条线似乎是钠的谱线,但又不完全相符。皮埃尔担心是仪器 出了问题,第二天清晨再次进行了观测,结果与之前一样,并且在太阳边缘也发现了 相同谱线 [1]。悄悄告诉你,其实这条谱线就是我发出来的。他确认这条波长为 587.49 nm 的谱线的确不是钠的谱线,于是将这个发现写信汇报给了法国科学院。由于交通条 件的限制,直到 10 月 24 日,信函才被收到。

就在皮埃尔的信件到达法国科学院的同一天,英国皇家科学院太阳物理天文台台 长约瑟夫 • 诺曼 • 洛克耶(Joseph Norman Lockyer)爵士的信件也到达了法国科学院。 原来在同年 10 月 20 日,约瑟夫 • 诺曼 • 洛克耶在伦敦分析太阳光谱时,也发现了相同 的黄线,并对其命名为“D3”。英国化学家爱德华 • 弗兰克兰(Edward Frankland)爵 士和约瑟夫 • 诺曼 • 洛克耶爵士在与实验室分析比对光谱图后,推定这条谱线属于一种 未知元素,并共同以希腊语中的 ἥλιος(helios,是古希腊神话中的太阳神)将这一元 素命名为 Helium。从此,我有了属于自己的名字。

皮埃尔 ·朱尔斯 ·塞萨尔 ·詹森(Pierre Jules César Janssen)(左)、爱德华 ·弗兰克兰(Edward

Frankland)(中)、约瑟夫 ·诺曼 ·洛克耶(Joseph Norman Lockyer)(右)

皮埃尔 • 朱尔斯 • 塞萨尔 • 詹森和约瑟夫 • 诺曼 • 洛克耶爵士被公认为是我的发现者。 我是人类第一次在地球上尚未发现,但从外星体上先发现的新元素。在之后的20多年间, 我只在太阳上被探测到,而在地球上毫无踪迹。也正因此, 我还被称为“太阳元素”。

我的性格

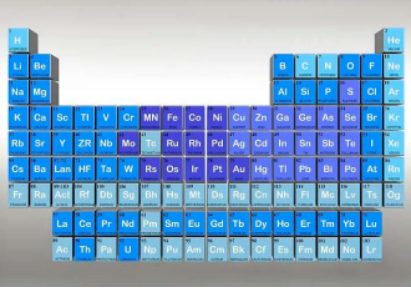

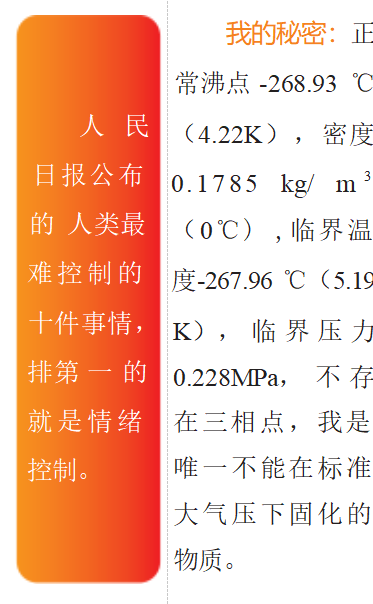

我在元素周期表中排“老二”, CAS 号为 7440-59-7。我是单原子气体,原子核内有 2 个质子和 2 个中子,原子核外有 2 个电子围绕,原子量为 4.0026。我天生喜静、 不爱动,人们都爱称我是惰气体。在常温常压下, 我是一种无色、无味、无毒、不燃烧的气体,不具有化学反应活性,我最大的优点就是情绪稳定,以极稳定性和最低沸点而著称。我知道, 这一点你们人类是很难做到的。我还是自然界中最轻的气体之一,所以永远没有减肥、瘦身的困扰。

我在元素周期表中的位置

苗条的我

我有两个电子环绕原子核,称为 1s 轨道,这些电子自旋方向相反,化学标记为 1s2 。我的外层电子壳层完全充满,不需要额外电子,导致我完全惰性,因此通常认为 我们氦不能形成稳定的化合物,无法被其他物质锁定。

一直到 2017 年 2 月,《Nature Chemistry》发表了南开大学的周向锋、王慧田团 队和美国纽约州立大学石溪分校阿尔乔姆 • 罗马耶维奇 • 奥加诺夫(Artem Romanevich Oganov)团队关于氦钠化合物(Na2He )的最新成果。他们成功制备了热动力学稳定的 氦钠化合物(Na2He)。该化合物在大于 113 GPa 的压力下能保持稳定(该压力约为地 球大气压的 110 万倍)。该研究成果结束了我们氦元素无化合物的历史,同时也为人 类理解宇宙的起源提供了新的线索。

我从哪里来

我在地球上相当稀少,又具有化学惰性,不与其他任何元素形成化合物,因此很 难被发现。正是由于我的独特性质,才使我能从化学家手中多次溜掉。直到 1895 年, 伦敦理工学院化学教授威廉 • 拉姆齐(William Ramsay)才确定把我找出来,在《Chemical News》上首先发表了在地球上发现氦的简报,同年在英国化学年会上正式宣布这一发 现。就这样, 我从天上回到人间,我这位“天之骄子”原来也是“地球居民”。后来, 科学家们又陆续在空气、温泉和天然气中发现了氦气,但含量都非常稀少。

克里斯 •J. • 巴伦丁(Chris J. Ballentine)等提出地球上的氦主要有三个来源,即大 气源、壳源(放射性来源)和幔源 [7]。大气源的氦主要通过地下水的循环进入盆地流 体系统,在盆地地下水的补给区,大气中的氦气会溶解到补给水中,随着地下水从补 给区向排泄区运移,最终到达油气藏中,发生油 - 气 - 水的交换,形成氦气在油气藏中 的聚集。壳源的氦是由矿物、岩石中含有的铀、钍元素发生放射性衰变产生的,主要 是 He-4。幔源的氦是地幔中的氦气通过岩浆活动发生脱气作用释放的,主要是 He-3。

我的家族

1934 年,马库斯 • 劳伦斯 • 埃尔文 • 奥利芬特(Marcus Laurence Elwin Oliphant) 等发现了 He-3,人们才对氦的概念加以区分 [2][3]。随着后续研究的深入, 现在可知我 属于元素周期表中 0 族元素,总共存在 8 种同位素,也就是说我有 8 个兄弟,从 He-3 到 He-10,其中 He-3 及 He-4 性格较稳定,也就是大哥、二哥,性格较沉稳,其他兄弟 稳定性差、具有放射性。

地球上 He-3 基本上是地球形成时捕获的太阳系的原始氦,非常稀少。地球上新生 的氦是铀和钍经过衰变产生的,以 He-4 为主。大哥、二哥物理、化学性质相似,都是 惰性气体,临界温度极低,不存在三相点,室温和大气压力下无色、无味、无毒、不燃烧, 属于量子流体,且存在超流现象等。由于大哥、二哥原子结构有些微不同,因此它们 的物理性质也存在差异,且在低温下表现得尤为明显。大哥在地球上氦元素中占比仅 约 0.1%,但因其独特性质而成为研究的热点。

我在低温下有两种不同的液体相,即常流氦相(He I)和超流氦相(He II)。常流氦(He I)是通常的液氦,是一种普通的低温流体,其性质和液氮等低温流体的性质类似。超 流氦(He II)是液体氦的一种特殊状态,具有超流动性质。常流氦(He I)在低温下会 经历凝固、液化等阶段, 但在极低温下,特别是接近“绝对零度”(-273.15 ℃或 0 K) 时,液体氦可以转变为超流体。

在我被发现后的这 100 多年里,人类从未停止对我的研究,这不仅促进了人类对 世界的认知,推动了科技的发展,也让我的研究者们获得了应有的荣誉。获得诺贝尔 奖的科学家就有 5 位之多。

告诉你我有多能干

由于我独特的物理、化学性质,自被发现的 100 多年里,一直是被研究的热点, 新现象、新理论和新成果不断涌现,推动了人类科技的发展。20 世纪上半叶,我的一 个重要用途是替代易燃易爆的氢气为气球和飞艇提供浮力,为飞艇成为首个跨洋载人 运输工具做出了重要贡献。大街上随处可见的各种卡通造型气球, 很受小朋友的欢迎, 但多数是充的氢气,这其实是非常危险的。

充氢气的气球

1949 年,人们开始生产纯度大于 99.0% 的氦气,高纯氦产品的生产扩大了我的 应用范围,在低温超导、火箭、光纤和半导体、焊接保护、色谱分析、检漏气体、呼吸混合气等领域应用尤为广泛。比如,医学中常用的核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR )检测设备就是利用液氦作为冷却介质, 将超导材料冷却至超导状态, 以实现更高灵敏度和分辨率的核磁共振测量,医学核磁共振是液氦的主要消耗领域。 中国天眼中也有我的身影,制冷杜瓦及低噪声放大器系统中配备有一台氦气压缩机, 可将制冷杜瓦内二级冷头温度维持在 15 K 以下。我还在长征火箭系列、嫦娥探测器的 关键系统中均扮演了重要角色,为确保火箭任务成功和载荷安全方面发挥了主要作用。

总之呢,我有很多用处,医疗、航空航天、深海潜水、气象研究、光线制造等领 域都有我的身影,并扮演着重要角色。希望人类能进一步了解我,发现我的更多“本事”。 我在未来等你们噢。

天眼的照片

来源: 中国石油科协

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国石油科协

中国石油科协