“明天会不会下雨?”“这场雨会不会下大?”—— 降水预报,尤其是极端降水预报,始终是气象工作的核心挑战。从古代 “看云识雨” 的经验积累,到如今依靠超级计算机的数值模式,人类对降水的认知不断深化。但你可能不知道,传统预报中 “水汽饱和 + 上升运动” 的经典条件,有时会 “失灵”—— 明明大气潮湿且有上升气流,却不见暴雨落下。近 15 年来,“扰动法” 与 “上拽力” 理论的先后出现,为破解极端降水预报难题提供了全新的科学视角。

一、传统预报的 “瓶颈”:为何 “有条件” 却 “不下雨”?

传统降水预报依赖两大核心条件:充足的水汽与上升运动(垂直速度为负值时表示空气上升)。预报员通常会查看天气图,定位 “水汽接近饱和”(露点温度差小于 2-3℃)与 “上升气流区” 的重叠区域,以此判断降水发生的可能性。但现实中,这类 “重叠区” 常与实际降水范围、强度脱节,问题主要源于两方面:

(一)“上升运动” 的观测与计算局限

上升运动是降水形成的关键动力,但当前对其的捕捉仍存在明显短板:

·直接观测偏差:雷达、探空仪等设备测得的是 “粒子运动”(如雨滴、气球漂移轨迹),并非真实的 “空气上升速度” 与 “水平瞬时风速”。这就像长江里的无动力船随水流漂移,船的移动速度无法完全等同于水流本身的瞬时速度;同理,气象卫星反演中常提及的 “云导风”,本质应是 “风导云”—— 云的移动速度不等于实际的大气风速。

·间接计算误差:通过连续方程、ω 方程等间接方法计算上升运动时,其结果高度依赖风和温度场的观测精度,微小的观测误差可能被放大,导致计算结果偏离实际。

·数值模式局限:超级计算机运行的数值预报模式,其输出的垂直速度受限于网格分辨率与参数化方案(对复杂物理过程的简化可能引入偏差),原始方程组对瞬变气候的积分误差,尤其难以精准刻画引发极端降水的小尺度强对流系统。

(二)“对流指数” 的垂直覆盖范围不足

传统预报中常用的 “对流指数”(如 K 指数、螺旋度、抬升指数),仅聚焦对流层下部(5 公里以下)的大气稳定度,忽略了从地面到平流层(10 公里以上)整层大气的 “扰动能量分布”。极端降水本质是 “异常能量释放” 的结果,若仅关注低层条件,自然难以捕捉到整层大气中关键的能量异常信号,导致预报偏差。

二、突破关键:“扰动法”—— 剥离气候背景,聚焦异常信号

若将大气比作一片 “海洋”,日常观测到的温度、湿度、风等气象要素,就像是 “海平面”(即背景场);而引发暴雨的强对流系统,则是 “海平面” 上的 “海浪”(即扰动场)。传统天气图将 “海平面” 与 “海浪” 混为一谈,小尺度的 “海浪”(强对流系统)常被庞大的 “海平面”(气候背景)掩盖,难以识别;而 “扰动法” 的核心,正是将大气变量(温度、湿度、风等)“观测场”拆分为 “背景场” 与 “扰动场”(X=X₀+ X'),从而精准定位极端降水的 “源头” [1,2]。

(一)背景场(X₀):无需预报的 “瞬变气候”

背景场即 “瞬变气候”,是太阳辐射与下垫面(陆地、海洋、地形等)相互作用达到平衡的状态,具有稳定的周期性特征 —— 如 24 小时的日循环(白天升温、夜间降温)、365 天的季节循环(夏季潮湿、冬季干燥)。由于其规律可通过长期观测总结,因此无需额外预报,是大气状态的 “基准线”。

(二)扰动场(X'):极端降水的 “幕后推手”

扰动场是偏离背景场的 “异常信号”,反映了小尺度的大气不稳定与能量聚集,这正是极端降水的 “幕后推手”。通过剥离背景场,预报员能清晰看到传统天气图中被掩盖的关键细节:

·例如,传统天气图上,进入东亚气候槽的西风槽看似在 “减弱”,但在扰动天气图上,它实则转化为小尺度扰动涡旋并持续东移;

·极端暴雨带则精准对应 “扰动气流辐合线”“扰动冷暖气团交界线”“扰动湿度轴线” 与 “扰动气流正交碰撞点”,预报员提到的降水“列车效应”就是这条线上的一些点—— 这些被背景场掩盖的异常线和点,正是极端降水的 “发源地”。

三、核心动力:“上拽力”—— 让雨滴 “挣脱重力” 的关键力量

如果说 “扰动场” 是极端降水的 “原料”(聚集不稳定能量与水汽),那么 “上拽力” 就是将 “原料” 转化为暴雨的 “动力引擎”。

(一)“上拽力” 的本质:向上的加速度

传统认知中,“上升速度” 是降水形成的关键,但实际上,雨滴、冰雹等降水粒子要形成并达到一定重量落下,需要 “向上加速度力大于向下加速度重力”—— 这就像发射人造卫星需要火箭提供足够的加速度力才能挣脱地球引力。“上拽力” 正是这样一种 “向上加速度力”,其来源是两股水平扰动气流的正交碰撞,碰撞角度直接决定上拽力的强度与降水效果:

·当两股扰动气流呈 90° 正交碰撞时,上拽力最强,对应强降水区域;

·碰撞夹角为 30° 时,上拽力强度减半,降水强度也随之减弱;

·若夹角为 0°(追尾碰撞)或 180°(迎面碰撞),上拽力为 0,难以形成有效强度的降水;

·夹角为 270° 时,甚至会产生 “下拽力”,常与冰雹或倾斜而下的狂风骤雨对应。

(二)“上拽力” 的能量来源:扰动气流的碰撞

在海洋及中国东部平原地区,对流层低层(约 1500 米高度的 850hPa 气压层)是 “扰动比湿”(反映水汽异常)与低空急流 “扰动水平气流”(反映风速异常)的主要分布高度。两股潮湿扰动气流的加速碰撞,蕴含着复杂的能量转化过程:

·从物理本质看,这种碰撞类似两个向心力的正交作用,在数学上可通过矢量叉乘运算描述,最终会产生垂直方向上的新矢量 —— 即 “上拽力”;

·从能量角度看,碰撞“上拽力” 形成的新能量密度(新物态),等于两股扰动气流中气块质能的乘积 [3,4],这为后续强对流性降水的发生积蓄了巨大能量;

·从观测验证看,这种异常能量密度的空间分布,与卫星反演的降水量、雷达探测的回波强度高度吻合,进一步证实了 “上拽力” 与极端降水的物理关联。

四、案例分析:卫星与雷达观测验证 “上拽力” 理论

短期降水预报(未来 6 小时、12 小时、24 小时,以及未来第二天、第三天的 24 小时时段)的核心目标是精准预报降水量,而对极端暴雨而言,若能提前半天至一两天确定降水的落区与强度,可有效减少人员伤亡与财产损失。以下两个案例,直观展现了 “上拽力” 理论与实际观测的对应关系:

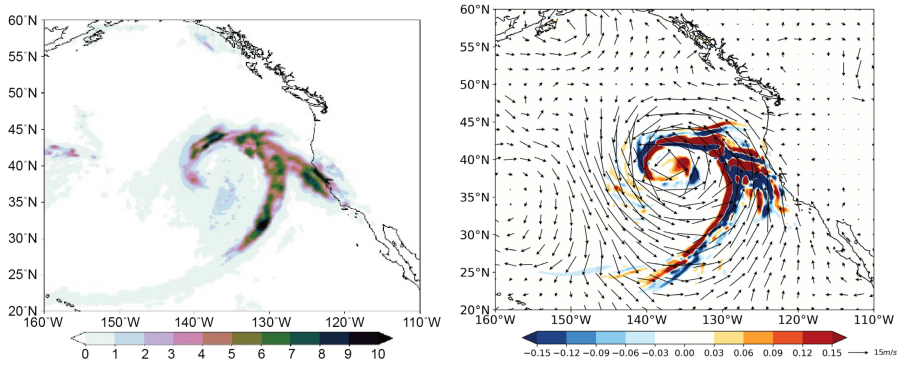

(一)卫星反演降水案例:东北太平洋温带气旋

2023 年 1 月 4 日 12 时(世界时),东北太平洋的温带气旋登陆前,卫星观测反演出 “入” 字形大降水(单位:毫米 / 小时)空间分布。通过计算该区域的上拽力能量密度(正/负值对应上拽力/下拽力)发现,卫星观测反演的强降水分布与上拽力高能量密度分布完全重合。

其原理在于:气象卫星反演降水量时,会根据不同类型云(如积雨云、层状云)的辐射特征(如红外云顶温度、微波通道亮温),结合降水量的统计关系或物理模型,通过预设算法将卫星观测的云参数转化为降水量。在大气中,水平扰动气流的强度随高度增加而增大,高层扰动气流碰撞的能量密度也更大,但扰动水汽主要集中在低层大气(海洋上约在 850hPa,即 1500 米高度)。因此,850hPa 层扰动湿气流碰撞形成的能量密度分布,也呈现出与卫星反演降水一致的 “入” 字形。应用欧洲模式预报产品可提前实况降水几天计算出“入”字形上拽力对应的能量密度分布。

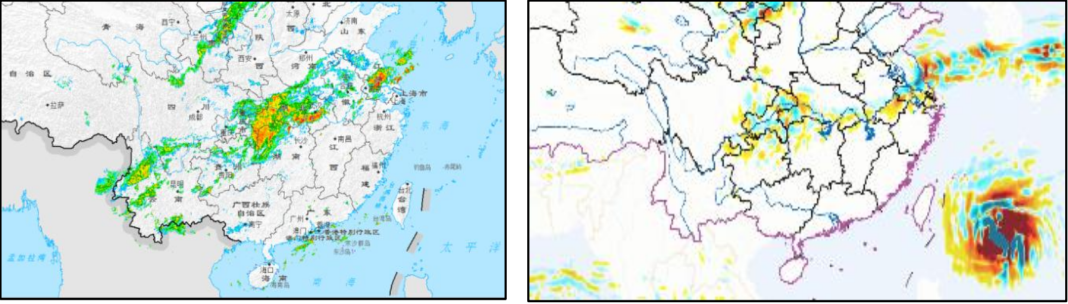

(二)雷达回波降水案例:长江流域强降水

气象雷达并非直接测量降水量,而是先探测降水粒子(如雨滴、雪花、冰雹)对雷达电磁波的反射回波信号,再通过回波强度反推降水量。中央气象台官网每 6 分钟更新公布一次全国雷达拼图,以下为具体对应分析:

·雷达观测:2025 年 8 月 12 日 08 时(北京时)的雷达拼图显示,一条主要回波带沿长江分布,其中江苏中南部、湖北南部 - 西南部出现了强回波区,宁夏那里则有弱回波;

·模式预报:欧洲中期数值预报模式从 2025 年 8 月 10 日 20 时(北京时)启动,经过 36 小时积分,预报出 8 月 12 日 08 时 700hPa 层(约 3000 米高度)的 “扰动比湿 + 扰动风”,计算的上拽力能量密度可显示在业务平台上。结果显示,除长江沿线、宁夏地区的能量密度区外,台湾东南海域还存在一个与台风对应的能量密度区;

·对应关系:对比陆地区域的雷达回波与模式提前 36 小时预报的能量密度分布,二者呈现明显的空间对应。需注意的是,700hPa 层的能量密度分布难以反映云南高原上空的雷达回波,这需要用更上层,如600hPa的能量密度来表达。

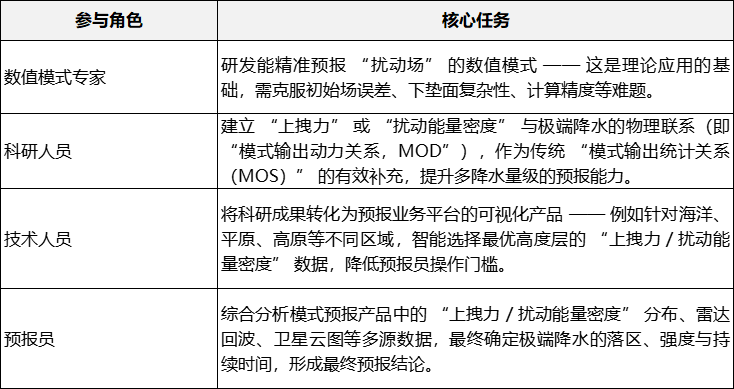

五、从 “理论” 到 “预报”:多团队协作的科学工程

成功的极端降水预报并非 “单打独斗”,而是需要数值模式专家、科研人员、技术人员、预报员的 “四方联动”,形成从理论研发到业务应用的完整链条:

六、总结与展望:从 “经验” 到 “物理”,探索极端降水的本质

从古代 “看云识雨” 的经验积累,到如今 “计算上拽力” 的物理分析,极端降水预报逐步从 “经验驱动” 转向 “物理驱动”。尽管目前仍面临诸多挑战 —— 如数值模式对小尺度扰动的刻画精度不足、不同尺度大气系统(大尺度环流与小尺度对流)的协调难度大、观测数据的时空分辨率有待提升等,但 “扰动法” 与 “上拽力” 理论的突破,让人们更接近理解降水的本质:

极端降水不再是传统认知中 “水汽 + 上升运动” 的简单叠加,而是大气中“扰动湿气流碰撞” 产生的异常能量爆发。未来,随着 “扰动方程组模式” 的完善、人工智能技术与气象预报的深度融合(如利用 AI 优化扰动系统识别、提升扰动能量密度计算效果),人们将更精准地捕捉极端降水的 “脚步”,为城市防洪排涝、人员应急避险、农业防灾减灾争取更宝贵的时间。

同时也认识到,当前 “上拽力 / 扰动能量密度” 的计算仍存在局限性:其反映的是 “瞬时、单高度层” 的异常湿气流碰撞能量,难以直接对应 “数分钟时段的集中雨强”,需通过 “多时刻、多层次积分(累加)” 才能更准确地匹配地面实际面雨量;此外,即便全国布设了大量自动降水观测站,局地突发性强对流降水、冰雹等仍可能因观测盲区难以被完整捕捉。这些现实难题,仍是气象工作者未来需要持续攻克的方向,也是预报技巧评估中可以理解的问题。

参考文献

[1] 钱维宏 (2012) 中期-延伸期天气预报原理. 科学出版社,409pp.

[2] Qian WH, Du J, Ai Y (2021) A review: Anomaly-based versus full-field-based weather analysis and forecasting. Bull Am Meteorol Soc 102 (4): E849–E870.

[3] Qian WH, Du J, Leung JC, Li WJ, Wu FF, Zhang BL (2023) Why are Severe Weather and Anomalous Climate Events Mostly Associated with the Orthogonal Convergence of Airflows? Weather & Climate Extremes: https://doi.org/10.1016/j.wace.2023.100633.

[4] Qian WH (2025) Expanding force in astronomy and updraft force in meteorology. J Mod Phys 16: 267-285.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏