西气东输:横跨中国的能源动脉与科技突围之路

当新疆塔里木盆地的天然气穿过4000千米的钢铁管道,点亮上海外滩的璀璨灯火时,这条横跨中国的能源巨龙已悄然改变了4亿人的生活。西气东输工程不仅是西部大开发的标志性工程,更承载着中国能源安全的战略使命,在荒漠与都市间架起了一座科技与民生的桥梁。

一、从沙漠深处到东海之滨:一项工程的国家使命

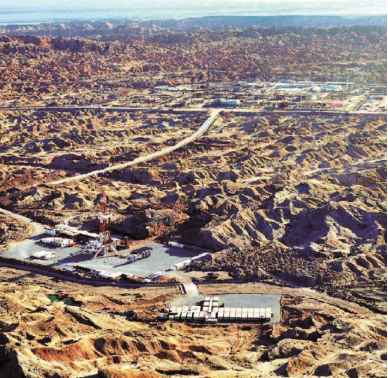

在塔克拉玛干沙漠腹地,流动沙丘如金色山脉般绵延,短则9千米,长则20千米。这片中国最大沙漠所在的塔里木盆地,东西长1500千米,南北宽约600千米,面积达53万平方千米,是中国最大的内陆盆地与沉积盆地。早在1952年,勘探队员的脚步就已踏入这片广袤土地——1958年10月,第一个油田依奇克里克油田被发现;1976年5月,柯克亚油气田浮出水面;1987—1988年,轮南地区2口探井获工业油气流……1989年4月,塔里木石油勘探开发指挥部在库尔勒挂牌,24800人带着45台钻机挺进沙漠,正式开启了石油会战。

克拉2气田雄姿

但勘探之路布满荆棘。会战指挥部在库车山前部署的3口探井,历经两年多努力终告失败,塔里木的油气前景一度被严重质疑,但毕业于新疆工学院地质系的贾承造却始终坚信这片土地的潜力。早在会战前两年,他就主动请缨赴塔里木开展研究;1994年担任勘探开发指挥部任领导职务后,他带领团队重新梳理地质数据,最终在1998年探明克拉2气田——含气面积47平方千米,天然气地质储量2840亿立方米,其储层厚度、储量规模与丰度均为举国罕见,成为西气东输最坚实的资源基石。

2000年2月,国务院第一次会议批准启动西气东输工程,正式拉开西部大开发序幕。工程西起塔里木盆地轮南,东至上海,途经8个省区市,全线采用自动化控制,供气范围覆盖中原、华东及长江三角洲,惠及4亿人。当时中国天然气一年产量仅272亿立方米,占一次能源消费比例仅3%,高压管道总长不足20000千米,在这样的基础上建设世界级管线,需要“世上无难事,只要肯登攀”的气概。

2000年3月,朱镕基总理在九届人大三次会议期间明确:西气东输管道将从新疆到上海,沿线能源结构、产业结构将发生大变化,欢迎海内外投资者参与,效益与回报率都将很高。这让工程成为全球焦点。2001年2月,中国石油与上海、江苏等省市35家企业签订供气意向书,涵盖20个城市燃气项目、9个发电项目、2个工业燃料项目及4个化学原料项目,计划2005年供气量90亿立方米(达设计产能45%),2007年需求增至130亿立方米。

二、钢铁巨龙:X70钢管的国产化突围

西气东输项目总投资超1400亿元人民币,其中上游气田开发284亿元,管道建设463亿元,配套设施700多亿元,需钢材170万吨。4000千米管道要承受10兆帕压力,直径达1016毫米,这样的高压大口径管道,核心难题是“无米之炊”——X70级管线钢的供应。

这种高强度钢材此前长期依赖进口,而西气东输首次将其用于国内管道。宝钢研究员郑磊接到的不仅是订单,更是技术攻坚的战书。回溯1995年,塔里木油田的沙漠管道曾给宝钢机会:一条从塔中4到轮南的300千米管道,用X52钢,口径426毫米,用钢8万吨,这一基础合同让郑磊与管线钢结下不解之缘。1996年,宝钢作为国内唯一企业参与陕京天然气管道国际投标,拿下5万吨X60钢板卷订单,积累了升级经验。

2000年4月,郑磊受邀赴廊坊参会,面临终极抉择:能否供应X70钢?若不能,要么全进口,要么改用X65方案。重压之下郑磊毅然接下订单,联合国内15家钢厂和科研院所展开攻关。宝钢、武钢、鞍钢等15家钢厂最终实现生产X70/X80钢级板材,宝钢、渤海装备等建成13条生产线,可产不同壁厚的1016~1219毫米螺旋焊缝钢管、直缝埋弧焊钢管及特殊地区用大应变钢管。

工程最终采购钢管157万吨,国产化率达47.69%;钢板采购85.2万吨,国产化率达33.67%。正如中国石油黄志潜在文章中所言:“X70钢的应用,缩小了我国与国际管线钢的技术差距,极大推动了钢铁工业进步。”郑磊团队的突破,不仅满足了工程需求,更让中国钢铁工业实现了大踏步跨越。

渤海装备X80直缝埋弧焊钢管

三、天堑变通途:4000千米的施工智慧

西气东输的施工堪称“地质大挑战”——从戈壁荒漠到江南水网,从黄土丘陵到长江大河,每段都有独特难题。工程采用“先试验、后开工,先东段、后西段”策略,两大试验段积累的经验成了破题关键。

2001年国庆前后,第1标段(戈壁荒漠段)与第24标段至第27标段(江南水网段)率先启动试验。第1标段长180千米,地处戈壁,便于机械化连续作业,由管道局承建;第24标段至第27标段长274千米,管道局承建130千米,这里河流纵横、鱼塘密布,是施工难点。

在江南水网,大型机械难以施展,施工团队发明“水上运管法”:将钢管两头密封,数根连成“浮船”,编队顺流而下,沿途设人工码头运至指定位置,“以水治水,以管运管”。针对淤泥地质承载力差、无法使用大型吊管机的问题,施工团队创造“沉管法”解决钢管下沟难题;面对连片鱼塘虾池,创新抽水叠坝、漂管焊接、注水沉管等技术,让管道在水乡肌理中穿行。

水网施工现场

设备方面,中国从国际采购起步,逐步实现自主研发。管道局副局长马骅(中国工程建设终身成就奖获得者)曾带队赴美国、德国考察,发现国外设备“系统化设计、专业化生产,零库存且利润高”,但报价强硬。这倒逼国内攻关:中国石油组织力量研发管道全位置自动焊机、间隙可调式对口器等设备,其中110台套自动焊机形成9个机组,焊接一次合格率超98%,为后续工程奠定装备基础。

自动化机组作业

26000名建设者不分昼夜会战:2003年9月30日,第16、19、22、27标段完工;10月1日,第15、17标段完工;11月30日,第20标段完工……2004年10月1日,工程全线投产,比计划提前一年,12月30日实现商业运营。

四、能源革命:4亿人的生活变迁与跨区域的战略延伸

2003年10月,中国石油与郑州燃气集团签订首份正式供气协议,要求当年年底向郑州44万户家庭供气;2003年12月,与安徽4家城市燃气公司小签合同;2004年1月1日,与上海天然气管网公司签约供气,2007年合同量达23.73亿立方米/年。至2003年底,共与40家用户签订“照付不议”合同,年合同量120亿立方米。

南京燃气发电公司投资37.1亿元建3座390兆瓦机组,上海华能与申能合资37.3亿元建3座300兆瓦机组,浙江张家港华兴电力启动煤改气项目(年耗气7亿立方米)……这些项目因西气东输而落地。与燃煤相比,天然气燃烧减少近100%二氧化硫、50%以上氮氧化物排放,让东部地区能源结构更绿色。

从2004年一线投产后,西气东输持续延伸:2005年3月启动一线增输工程,年输气能力从120亿立方米提至170亿立方米;2008年二线开工(霍尔果斯至广州,含香港,长9102千米,年输气300亿立方米),引入中亚天然气;2014年三线竣工(霍尔果斯至福州,长7378千米,年输气300亿立方米);2022年四线开工,建成后年输气量再增150亿立方米,与二、三线联合运行。

中国工程院院士黄维和曾总结工程五大突破:异常高压特高产气田开发、高钢级管道焊接、X70钢材技术确定、超薄盐层盐穴储气库建设、复杂条件下大口径管道穿越。这些突破背后,是贾承造的勘探信念、郑磊的技术攻坚、马骅的装备突围,以及26000名建设者的日夜奋战。

西气东输的奇迹,不仅是4000千米的钢铁管道,更是中国人用勇气与智慧书写的答卷——它让西部资源点亮东部灯火,让技术突围挺起工业脊梁,更在东西部协调发展的蓝图上,刻下了“自立自强”的深刻印记。

来源: 中国石油科协

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国石油科协

中国石油科协