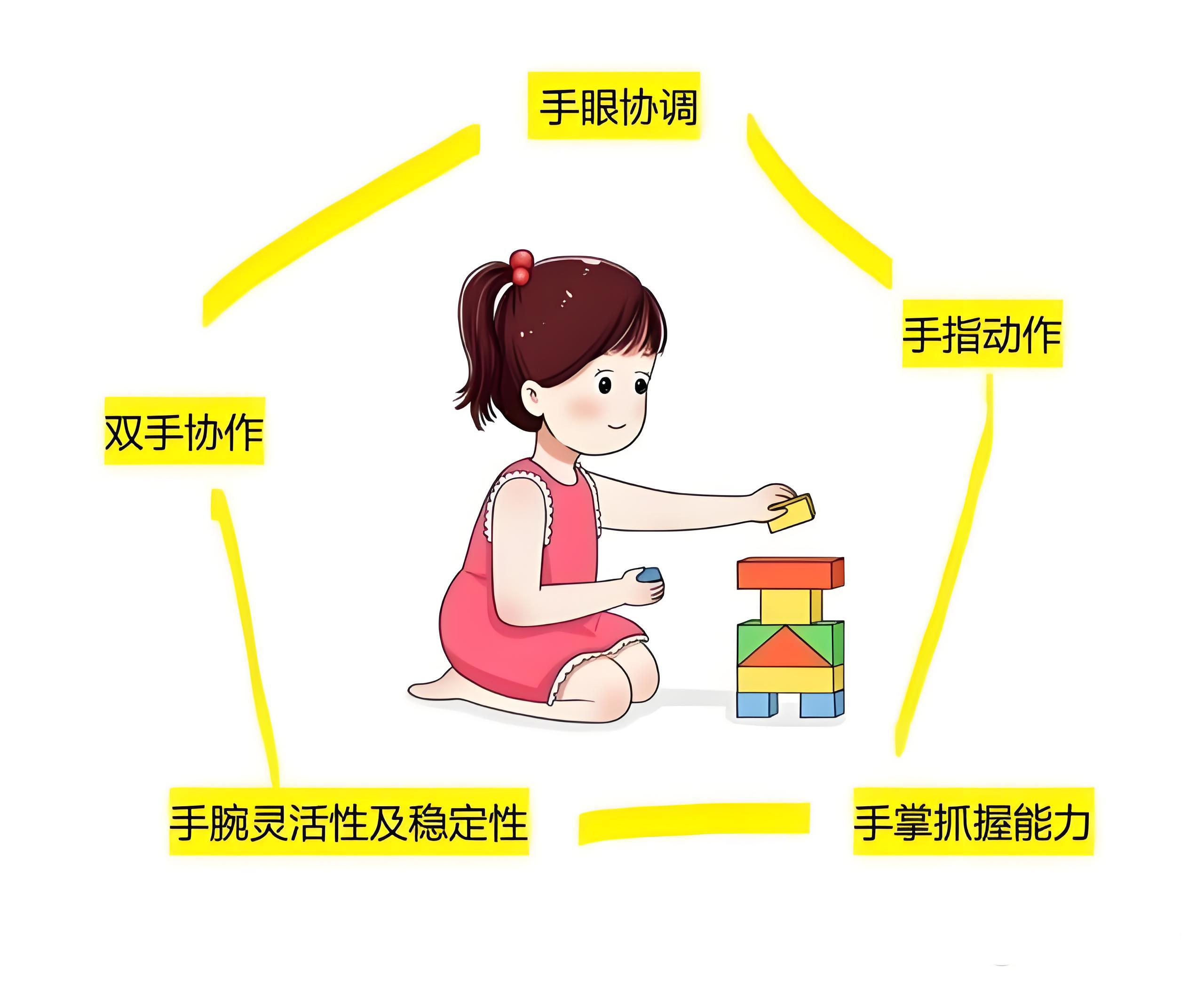

精细动作能力,即手部、指节及腕部协同运作的灵活性,是儿童独立完成穿衣、进食、书写等日常事务的核心基础。然而,脑炎对大脑运动控制区域与小脑功能的损害,常导致患儿出现抓握乏力、动作协调性差、手眼配合障碍等问题。科学研究表明,针对性手部训练不仅能修复受损神经功能,还能通过神经可塑性促进认知、语言及社交能力的协同发展。本文将从训练价值、家庭干预策略及具体实施方法三个维度,为家长提供兼具科学性与趣味性的指导方案。

一、精细动作训练的多元价值

神经功能重建的桥梁

手部动作作为大脑与外界互动的"神经接口",其训练过程可激活受损神经通路,通过功能代偿机制重建运动控制网络。例如,反复抓握练习能增强皮层-脊髓束的传导效率,而手眼协调任务则可促进顶叶与额叶的协同工作。

自主生活的基石

掌握系扣、使用餐具等技能是儿童实现生活独立的关键里程碑。研究显示,3-6岁是精细动作发展的黄金期,此阶段每提升1个标准差的手部功能,儿童独立进食成功率可提高37%,穿衣自主性提升29%。

认知发展的催化剂

手部操作通过触觉反馈强化空间感知能力,搭积木、剪纸等活动能显著提升儿童的逻辑推理水平。美国儿科学会追踪研究发现,系统接受精细动作训练的脑炎患儿,其语言表达复杂度较对照组高出41%,注意力持续时间延长28%。

二、家庭干预的阶梯式策略

基础能力构建(0-3个月)

指节力量训练:采用硅胶捏力球进行全掌抓握练习,逐步过渡到使用镊子夹取棉花球。建议每日3组,每组10次,注意控制力度避免肌肉疲劳。

腕部灵活性提升:设计"手指弹簧操",用橡皮筋连接拇指与食指,进行对抗性伸展-弯曲运动。进阶阶段可引入腕部旋转器,通过顺时针/逆时针转动增强关节稳定性。

协调性进阶(4-6个月)

剪纸艺术疗法:从直线剪裁开始,逐步引入波浪线、锯齿线等复杂图案。使用儿童安全剪刀时,需保持肘部稳定,通过手腕微调控制剪刀开合角度。

穿珠挑战赛:准备直径5-15mm的木质/塑料珠子,搭配不同粗细的棉绳。初期采用大孔珠降低难度,后期可引入颜色分类、图案排列等规则增加趣味性。

生活场景融合

穿衣自主训练:选择宽松衣物进行实践,先从套头衫过渡到开襟外套。家长可通过"镜像示范法"同步展示动作,用语言提示关键步骤:"找到纽扣洞,拇指在下,食指在上"。

餐具使用进阶:6个月龄起引入短柄勺,逐步过渡到训练筷。采用"三指定位法"辅助握持,通过调整食物粘稠度控制进食难度。研究显示,持续6周的餐具训练可使进食洒落量减少62%。

三、创新训练方法实践

触觉统合训练系统

材料制备:收集砂纸、绒布、泡沫等10种不同材质,剪裁成直径5cm的圆形贴片。使用热熔胶固定于硬纸板,制作成可拼接的"触觉魔方"。

训练流程:

1. 基础探索:闭眼触摸并描述材质特性(粗糙/光滑/柔软)

2. 任务关联:触摸特定材质后完成指定动作(如摸到砂纸后画直线)

3. 记忆挑战:通过触觉线索回忆材质排列顺序

趣味化设计:将训练板设计成"探险地图",每个触觉区对应不同任务(如"穿过毛绒森林,用左手画星星")。采用积分制奖励系统,每完成3个任务兑换1枚"触觉大师"徽章。

夹豆子认知训练

工具优化:选用食品级硅胶夹(长度12cm,开口宽度3cm),搭配染色红豆、绿豆、黄豆的分层训练套装。配置带刻度的透明容器,便于量化训练成果。

训练阶段:

1. 基础夹取:30秒内完成10颗豆子转移

2. 颜色分类:将混合豆子按颜色分拣至不同容器

3. 轨迹控制:通过漏斗引导豆子落入指定区域

4. 双侧协调:非惯用手完成基础夹取任务

认知融合:在训练中引入数学概念(如"夹5颗红豆+3颗绿豆")、颜色命名及空间方位指令(如"把绿豆放在红色碗的左边")。

四、家庭训练支持体系

智能监测工具

开发"手部发展档案"APP,通过拍照记录训练过程,自动生成动作轨迹分析图。内置计时器、计数器功能,可追踪每日训练时长、成功率等关键指标。

环境改造方案

1. 工作台调整:训练桌高度设为儿童肘部至地面距离减10cm

2. 工具适配:选用加粗笔杆(直径1.5cm)、防滑餐具等辅助器具

3. 视觉提示:在工作区张贴动作分解示意图,使用彩色标签标记训练材料

家庭-机构协作

建立"训练日志共享平台",家长可上传训练视频供治疗师远程评估。每月举办线上工作坊,系统讲解训练原理及应急处理方法(如肌肉疲劳时的放松技巧)。

五、发展性评估框架

采用GMFM-88量表(粗大运动功能测量)与FMFM量表(精细运动功能测量)结合评估,重点关注以下维度:

1. 抓握能力:从全掌抓握到三指捏取的过渡

2. 操作效率:单位时间内完成动作的数量与质量

3. 适应性:在不同场景中运用技能的能力

4. 创新性:自主探索新动作模式的表现

建议每8周进行一次系统评估,根据结果动态调整训练方案。研究显示,持续6个月的个性化训练可使患儿精细动作评分提升1.8个标准差,生活自理能力评分提高41%。

结语

手部精细动作训练犹如为儿童开启独立世界的魔法钥匙,通过科学设计的阶梯式训练体系,不仅能修复受损神经功能,更能在操作过程中激发认知潜能。家长作为首要干预者,需以耐心为基石,以创新为工具,将训练融入日常生活场景。当孩子第一次用颤抖的小手系好鞋带,当他们能精准地夹起最后一颗豆子,这些微小却珍贵的进步,正是神经可塑性的生动见证。让我们携手构建充满支持与挑战的成长环境,助力每个脑炎儿童在指尖跃动中,书写属于自己的精彩篇章。

图片来源于网络,如有侵权立即删除

本项目由上海市康复医学会科技创新项目资助 2024KJCX05

来源: 丽丫的康复笔记

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

丽丫的康复笔记

丽丫的康复笔记