50岁的王先生(化名)是一家公司的中层,事业正值巅峰,却长期被应酬、熬夜、高压包围。一年前体检,报告上几个醒目的红色箭头让他心里“咯噔”一下:

1.血压:158/100 mmHg(正常:<140/90)

2.血脂:低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)4.8 mmol/L(理想值:<2.6)

3.血糖:空腹血糖7.5 mmol/L(正常:<6.1)

医生叮嘱需立即干预,但王先生自觉无症状,吃了几天药便停药。直到一个月前,他加班时突发胸口压榨性疼痛、大汗淋漓,被紧急送往湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院),急诊确诊为急性心肌梗死——手术显示其一根心脏大血管已被血栓堵死。

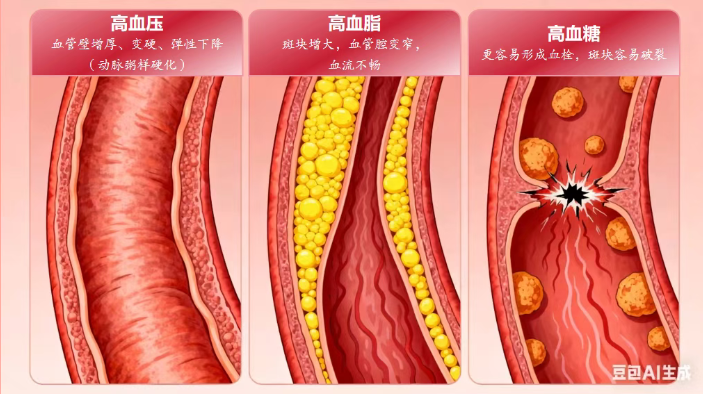

西医视角:“三高”联手伤血管

高血压、高血脂、高血糖是一个破坏团队的“铁三角”。

1.高血压(压力过载的冲刷者)

过高的压力长期冲击血管内膜,使其变得粗糙不再光滑。这就如同高速水流日夜冲刷河堤,内膜一旦受损,就为“垃圾”的附着打下了基础。

危害:血管壁增厚、变硬、弹性下降,即动脉粥样硬化。

2.高血脂(垃圾的制造者与搬运工)

血液中过高的脂质(尤其是“坏胆固醇”LDL-C)会透过受损的血管内膜,沉积到血管壁内,形成像粥一样的斑块。这就是血管里的“垃圾”。

危害:斑块逐渐增大,使血管腔变窄,血流不畅。

3.高血糖(隐蔽的腐蚀剂)

危害:血糖就像糖浆,让血液变得粘稠,损害血管内皮细胞,并促进炎症反应。这种“糖毒性”会持续腐蚀血管壁,使斑块变得更“脆”、更不稳定。

危害:更容易形成血栓,并且斑块容易破裂。

(▲AI图)

王先生的情况正是如此:高血压伤血管、高血脂堆斑块、高血糖让斑块不稳定,最终,一个斑块突然破裂,身体误以为是“出血”,立刻调动血小板等前来止血,迅速形成一个大血栓,彻底堵死了血管,心肌梗死就此发生。

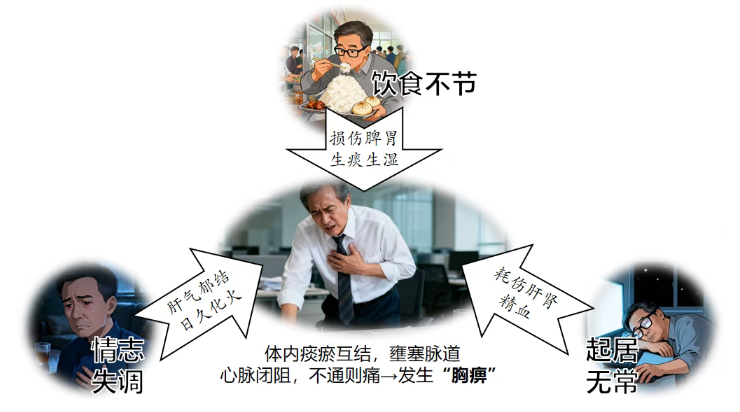

中医视角:“三高”导致体内环境的失衡

心血管内一科李志主任介绍,中医虽无“三高”的病名,但将其归结为痰、瘀、浊、毒等病理产物在体内积聚的结果。

1.高血压多属“眩晕”“头痛”,常与肝阳上亢(表现为面红、易怒)、肝肾阴虚(腰膝酸软、头晕耳鸣)有关。是体内阴阳平衡被打破,气血逆乱的表现。

2.高血脂多被认为是“痰浊”,因饮食肥甘厚味,超出脾胃运化能力,水湿停聚,炼液为痰。痰浊壅塞脉道,令气血运行不畅。

3.高血糖类似“消渴”的范畴。其核心是“阴虚燥热”,体内阴液亏虚,导致虚火内生,灼伤津液,日久也会耗伤气阴,导致气虚血瘀。

王先生长期饮食不节(损伤脾胃,生痰生湿)、情志失调(肝气郁结,日久化火)、起居无常(耗伤肝肾精血),导致体内痰瘀互结,壅塞脉道。心脉闭阻,不通则痛,故而发生“胸痹”(即心肌梗死)。

(▲AI图)

中西医协同:双管齐下,标本兼治

通过中西医协同治疗,王先生逐渐康复,并学会了如何管理健康。

1.西医治疗:重在治标、救急、控指标

药物:严格服用降压药、他汀类降脂药(稳定斑块)、降糖药和(或)胰岛素、阿司匹林和氯吡格雷等(抗血小板)。这是控制指标的基石,能显著降低心脑血管高危事件再发风险。

手术:如球囊扩张、支架植入,能迅速开通血管,是救急的关键。

2.中医调理:重在治本、调理、改善体质

辨证论治:根据王先生“痰瘀互结、气阴两虚”的证型,中医一般采用活血化瘀(如丹参、三七)、化痰降浊(如山楂、泽泻)、益气养阴(如黄芪、麦冬)的方药配伍进行调理。

非药物疗法:推荐针灸(如内关、足三里穴)疏通经络;耳穴压豆辅助降压调脂;练习太极拳、八段锦等调和气血,舒缓情志。

(▲AI图)

3.生活方式干预:中西医的共识核心

饮食:饮食以清淡、低盐低脂低糖为主,忌肥甘厚味、每餐七分饱;建议选地中海饮食,搭配山楂代茶饮助降脂。

运动:每周至少150分钟中等强度有氧运动,遵循“形劳而不倦”,以微微汗出为宜;

情志:避免大喜大怒,保持心态平和,减少压力激素对血压的影响。

专家提醒

心血管内一科李志主任医师提醒,“三高”绝非无害的数字,而是心脏发出的求救信号。西医善于用精准的武器直接干预,控制危险因素;中医则长于整体调理,改善滋生疾病的“土壤”。二者结合,既打“阻击战”也打“持久战”,才能最有效地为我们的心血管保驾护航。管理好“三高”,就是对自己生命最负责任的承诺。

湖南医聊特约作者:湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院) 心血管内一科 朱筱婧 刘钰

关注@湖南医聊,获取更多健康科普资讯!

(编辑92)

来源: 湖南省中西医结合医院 朱筱婧 刘钰

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

湖南医聊

湖南医聊