你是否曾经这样困惑:同样的科普内容,为什么别人的视频犹如好莱坞大片,你的却像家庭录像?秘密不在于昂贵的设备,而在于机位选择的艺术!

记得我刚做科普视频时,尽管准备了丰富的科学内容和精致的实验装置,拍摄出来的视频却总是显得单调乏味。记得一位资深影视导演说过:"科普视频最大的问题不是内容,而是机位单一导致的视觉疲劳!"

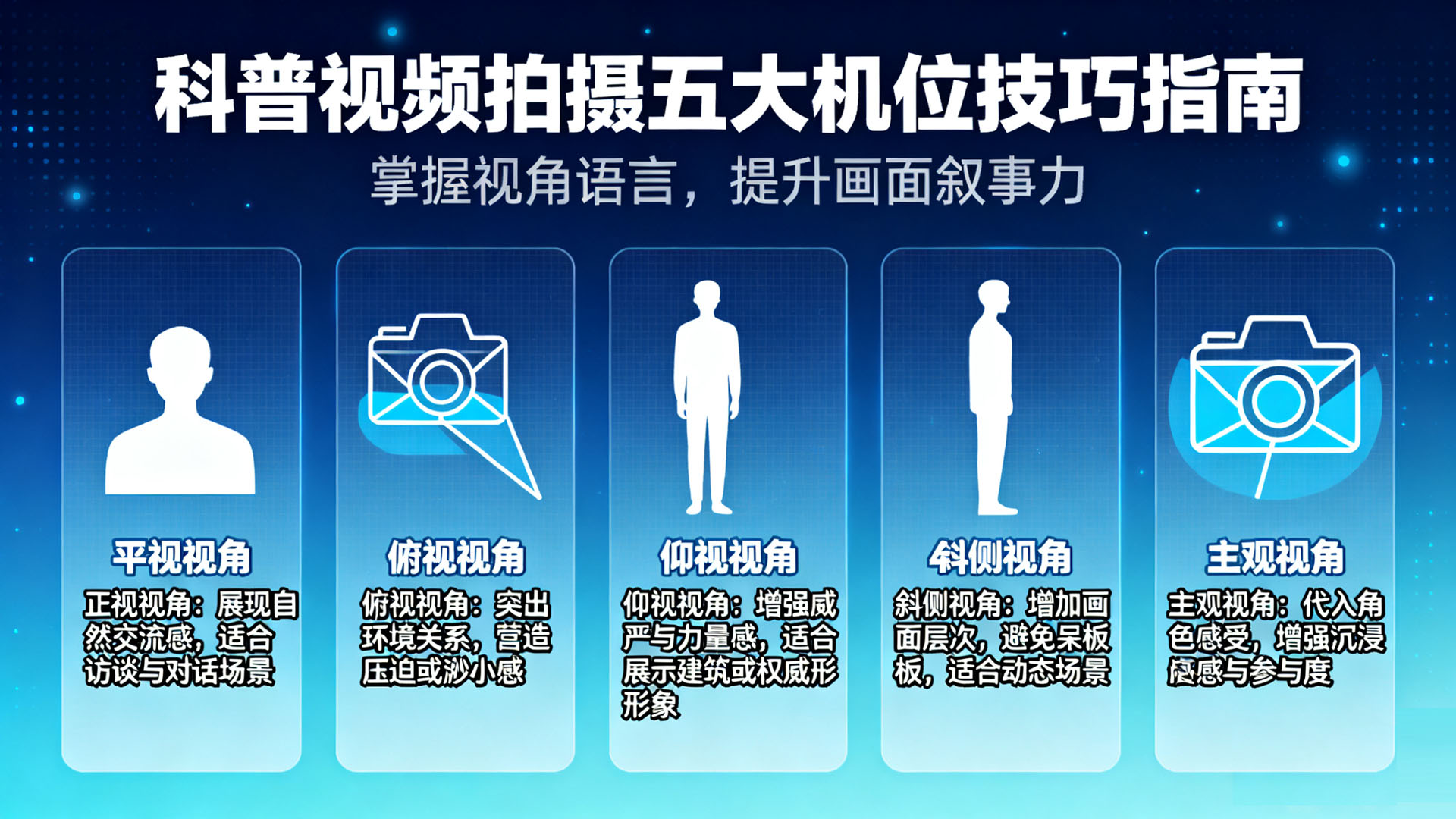

今天,我要分享五大机位使用技巧

一、平视机位:基础中的基础,90%的人却用错了

平视机位是最自然、最常用的拍摄角度,模拟人眼视角,让观众产生亲切感和代入感。

1、为什么平视机位如此重要? 研究表明,人类大脑处理平视视角信息的速度比异常视角快40%。这意味着使用平视机位可以让观众更快速地理解你的科普内容。

2、正确使用姿势:

相机高度与被摄主体保持同一水平线

主体应位于画面三分之一处(遵循黄金分割原则)

确保水平线绝对水平,任何细微的倾斜都会导致不适感

背景简洁但不空洞,适当虚化以突出主体

3、科普应用场景:

专家讲解、实验演示、产品展示...几乎所有科普环节都适用。当你解释量子物理概念时,平视机位让观众感觉你正在与他们面对面交流,大大增强了信任感和亲和力。

4、进阶技巧:

尝试"平视微移"——在讲解过程中非常缓慢地推进或拉远镜头,这种几乎难以察觉的运动能够持续吸引观众注意力,避免静态画面带来的疲劳感。

二、俯视机位:上帝视角,让你的演示一目了然

俯视机位是从上向下拍摄的角度,宛如鸟瞰视图,能够全面展示桌面操作和实验过程。

1、俯视机位的独特价值: 认知心理学研究发现,俯视图能够帮助观众快速建立空间关系和操作流程的整体认知,这对于理解复杂实验步骤至关重要。

2、拍摄要诀:

确保相机与桌面完全平行,避免透视变形

使用足够的光源,减少相机和手部阴影

布局美观整洁,移除所有不相关物品

高度要足够展示全部操作区域但又不过高导致细节丢失

3、必备神器推荐:

手机支架

4、创意应用:

"过程揭示"技巧——从俯视角度展示实验材料的初始状态,然后通过延时摄影展示整个变化过程。这种视角对于化学实验、生物培养等渐进式变化的效果极佳。

三、仰视机位:英雄视角,赋予科学崇高感

仰视机位是从低处向上拍摄的角度,能够使主体显得高大、权威甚至具有英雄气质。

1、为什么科普视频需要仰视机位? 神经美学研究表明,仰视视角会激活人脑中的敬畏和尊重情绪区域,这正好符合我们希望观众对科学知识应有的态度。

2、拍摄要诀:

适当夸张的角度可以强化效果,但不宜过度

注意背景选择,纯净的天空或天花板最为理想

光线要从主体后方或侧方来,创造轮廓光效果

结合慢动作移动,增强戏剧性和庄严感

3、应用场景:

特别适合介绍科学伟人、重大科学发现或展示大型科学装置。当你讲述爱因斯坦的相对论时,配合他的肖像的仰视镜头,会无形中增强理论的权威性和重要性。

4、注意事项:

避免使用广角镜头太过靠近拍摄,否则会产生不自然的畸变效果。保持适当距离,使用中焦段拍摄效果更佳。

四、斜侧机位:立体感创造者,让画面跃出屏幕

斜侧机位是介于平视和侧视之间的角度,能够同时展示主体的正面和侧面,创造立体感和深度感。

1、斜侧机位的科学原理: 人类视觉系统通过双眼视差感知立体感,斜侧机位恰好模拟了这种体验,让二维视频产生三维的深度错觉。

2、拍摄要诀:

通常采用45度角,这是最自然舒适的视角

注意光影分布,要有明暗过渡增强立体感

前景和背景要有层次,创造纵深感

焦点要对准主体最重要的特征部位

3、科普应用场景:

产品拆解、设备展示、标本观察...当你展示一个化石标本时,斜侧机位既能展示整体形态,又能显示立体结构,比单纯的正面或俯视图提供更多信息。

4、专业技巧:

使用"焦点转换"——先从整体对焦,然后缓慢调整焦点到特定细节,引导观众注意力逐步深入。这种技巧特别适合讲解复杂结构的科学仪器。

五、 主观机位:沉浸式体验,让观众成为探索者

主观机位模拟第一人称视角,让观众感觉亲自在进行科学探索,极大地增强了沉浸感和参与感。

1、为什么主观机位如此有效? 镜像神经元研究发现,当人们观看第一人称视角的视频时,大脑会产生仿佛亲自操作的激活模式,这种"具身认知"效应大大提升了学习效果。

2、拍摄要诀:

相机高度和视角要模拟人眼位置

适当包括部分"身体"入镜(如手部)增强代入感

运动要平稳自然,模拟真人移动速度

配合自然的环境声音增强真实感

3、应用场景:

野外科学考察、实验室操作、天文观测...任何需要观众"亲身体验"的科学活动都非常适合。当你带领观众探索雨林生态时,主观视角让他们仿佛亲自在丛林中穿梭。

4、创意应用:

"发现时刻"——使用主观视角逐步接近某个科学现象或标本,最终揭晓的瞬间给观众带来强烈的好奇心满足感和发现乐趣。

六、五大机位组合魔法:像电影导演一样思考

单独使用每个机位已经能够提升视频质量,但真正的魔法在于将它们有机组合起来。以下是专业科普视频的机位使用工作流:

1、开场钩子(5-10秒): 仰视机位展示科学装置的全貌→切换到主观机位模拟探索视角→平视机位引入主持人

2、核心讲解(视频主体): 平视机位为主(建立信任)→穿插俯视机位展示操作细节→斜侧机位展示物体立体结构

3、重点强调(关键知识点): 主观机位创造沉浸体验→仰视机位强化重要性→特写镜头展示细节特征

4、过渡转场(章节切换): 创造性使用机位变化作为转场手段,如从平视旋转到俯视表示视角转换

5、结尾记忆点(最后10秒): 仰视机位赋予崇高感→缓慢拉远到全景→最终定格在富有意义的画面上

节奏控制秘诀: 知识密度高的部分机位切换频率加快(每3-5秒切换),概念解释部分可延长单一机位时间(8-12秒)。平均每分钟理想机位切换为5-8次。

七、零成本起步方案:手机+创意=专业效果

你可能会想:"这些机位需要专业设备吧?"完全错误!以下是手机拍摄的全方案:

平视机位: 手机放在几本书上就能获得完美平视高度

俯视机位: 将手机固定在手机支架上

仰视机位: 手机放在地上用小石子微调角度

斜侧机位: 手握手机自然放置在45度位置

主观机位: 手机用头戴或胸戴支架固定第一人称视角

灯光解决方案:

台灯+白纸=柔光灯;手电筒+塑料瓶=散射灯;自然光+反光板(白纸板)=专业级光线效果

稳定性技巧:

使用耳机线作为遥控快门减少抖动;靠在门框或墙上增加稳定性;后期使用免费软件增稳

八、 实战演练:三天掌握机位魔法

第一天:单一机位

选择一个小主题(如"介绍这个苹果"),用五种机位各拍一段30秒视频

第二天:双机位组合

拍摄一个简单实验(如小苏打与醋反应),同时使用俯视+平视两个机位

第三天:全机位实战

制作一个完整的2分钟科普短视频,运用至少四种不同机位

记住,机位选择是科学也是艺术。它既是技术决策,也是叙事手段。每个机位选择都在无声地告诉观众:什么是重要的,应该关注什么,以及如何感受这个科学故事。

现在就开始行动吧!选择你最想分享的科学知识,运用这些机位技巧拍摄一段视频。你会发现,同样的内容,观看体验和效果会有天壤之别!(作者:崔文存,一级摄影师,太原技术转移促进中心助理研究员)

来源: 太原科技

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

太原科技

太原科技