作者:李勃(陕西省生物农业研究所)

监制:中国科普博览

号称“世界第三极”的青藏高原,不仅有着绮丽壮美的自然景观,更孕育了独特而丰富的生物资源。每个来过这里的人,在草原上驻足观景时,或许都见过一种可爱的小动物——它长着圆圆的耳朵、乌黑的眼睛、毛茸茸的躯体,外形兼具兔子的模样与老鼠的神韵,看似没有尾巴,仔细观察才会发现,它的尾巴极短。

它,就是鼠兔。

鼠兔

(图片来源:杨亚桥拍摄)

究竟是鼠还是兔?

虽然名字以“鼠”打头,但鼠兔却是货真价实的“兔子”。它们属于兔形目(Lagomorpha)鼠兔科(Ochotonidae)鼠兔属(Ochotona),在全世界有34种,绝大多数都生活在亚欧大陆。

我国分布有29种,其中有12种都是特有种,使中国成为全球鼠兔物种多样性最丰富的地区之一。例如萌萌的伊犁鼠兔,是中国特有物种,主要生活在伊犁河谷地区,是数量比大熊猫还稀少的濒危物种;还有可爱的川西鼠兔,同样也是中国的特有物种,大多分布于青藏高原(参考文献[1])。

伊犁鼠兔

(图片来源:李维东拍摄)

川西鼠兔

(图片来源:付满拍摄)

我国的鼠兔中,数量最多、分布最广的当属高原鼠兔(Ochotona curzoniae)。它又被称为黑唇鼠兔,以其唇上的黑斑而得名。

高原鼠兔

(图片来源:杨亚桥拍摄)

老鼠属于啮齿目(Rodentia)动物,虽然也有不停生长的大门牙,但下次吃麻辣兔头的时候留心观察,你就会发现,兔子有两对上门牙,前排的大牙负责切断食物,后排的小牙用于辅助咀嚼,这种牙齿结构可以高效地咀嚼各种植物纤维,也是兔形目区别于啮齿目的关键证据。鼠兔也有两套上门牙,所以尽管它外形像老鼠,却和兔子是妥妥的近亲。

草兔(Lepus capensis)的头骨标本

(图片来源:标本由陕西省动物研究所提供 作者拍摄)

了不起的“建筑师”

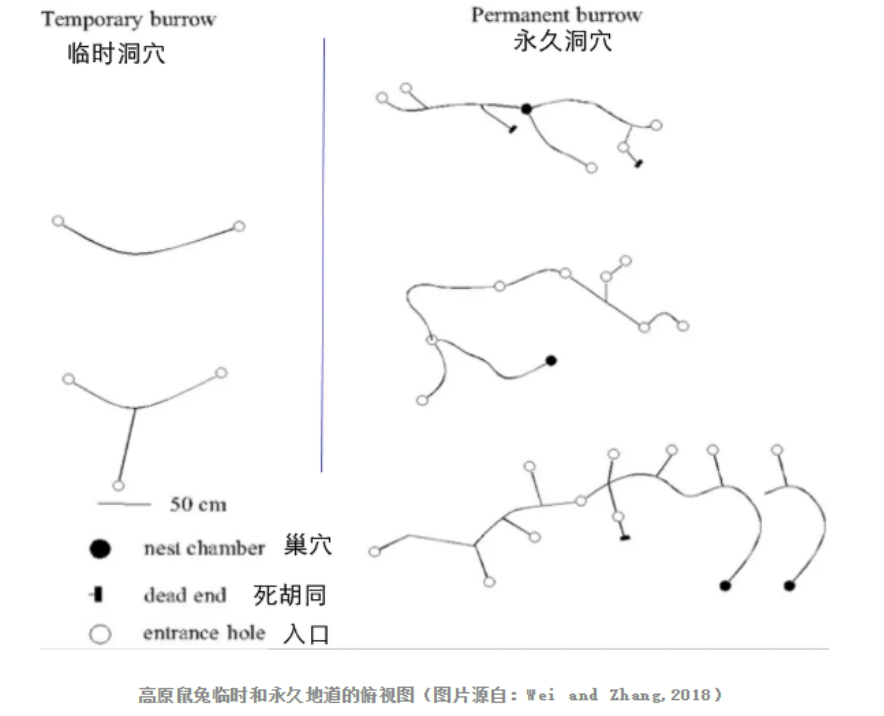

鼠兔虽然血缘是“兔”,却胆小如鼠。除非外出觅食,鼠兔绝大部分时间都愿意待在洞穴中。为了让自己有尽可能多的安全感,它们把自己进化成了卓越的土木工程师。它们的洞穴深达地下40~50厘米,配备多个洞口,洞道错综复杂,联通的区域呈放射状分布,占地可达200平米!“狡兔三窟”的典故,在鼠兔的洞穴系统面前都显得相形见绌。

草原上遍布的鼠兔洞穴

(图片来源:作者拍摄)

虽然窝居地下,鼠兔对自己的生活品质的追求可一点不含糊。作为群居动物,为了让一大家子过上好日子,它们将洞穴分为储藏室、卫生间、育婴室、餐厅等,不仅会修建防止雨水倒灌的排水系统,甚至还在卧室铺上干草作为垫料!其居住环境的优渥程度,让我们人类都会忍不住羡慕到眼红……

高原鼠兔洞穴系统的俯瞰示意图

(图片来源:参考文献[5])

鼠兔虽然胆小,却不吝啬。拥有多套“房”的它们甚至还会用多余的洞穴接济其他弱小动物。青藏高原主要以高寒草地为主,地广人稀,树木稀少,很多小型鸟类和蜥蜴类爬行动物难有栖身之地。因此,鼠兔的洞穴就成了它们理想的避难之所。研究发现,海沙蜥、密点麻蜥、西藏沙蜥等蜥蜴均会将高原鼠兔的洞穴作为住所;而褐背拟地鸦、白腰雪雀和棕颈雪雀等小型鸟类也喜欢将高原鼠兔的洞穴作为栖息地。

鼠兔也非常欢迎这些不请自来的房客,同是“天涯沦落兽”的它们,抱团取暖的目的无非为了生存。例如,白腰雪雀拥有绝佳的视力,一旦发现天敌,便及时鸣叫给鼠兔报警,以答谢房东的收留之恩。这种动物之间的互利关系在古代就已被善于观察的老祖先们发现,将其称为“鸟鼠同穴”。

行走的“高原大米饭”

读到此处,您可能会好奇为啥鼠兔如此热衷于打洞?

原因很简单,因为它们处于整个青藏高原食物链的最底层。作为植食性的小型哺乳动物,它们是大型食肉动物的点心,更是小型食肉动物的口粮。这其中不乏大家熟悉的网红动物,比如看上去永远都不开心的兔狲、脸型像自行车坐垫的藏狐、迷之高冷的雪豹,以及金雕、大鵟、黑鸢、猎隼、纵纹腹小鸮等各种猛禽......

兔狲

(图片来源:参考文献[1] 斯塔凡·韦斯特兰德拍摄)

藏狐

(图片来源:鲍永清拍摄)

雪豹

(图片来源:鲍永清拍摄)

黑鸢(左上)、大鵟(右上)、猎隼(左下)和纵纹腹小鸮

(图片来源:杨亚桥拍摄)

尤其到了冬季,寒冷凋敝的青藏高原上,不冬眠的鼠兔几乎成了大多数食肉动物唯一的能量来源。好在它们繁殖力惊人,鼠兔妈妈每年少则生一窝,多则两到三窝,每窝3~6个宝宝,这才勉强没有被天敌们吃绝户了。于是,种群数量庞大、分布广泛、繁殖迅速、兽皆可食的鼠兔便有了“高原大米饭”这个形象的外号。

鼠兔一生多艰,不仅要应对恶劣的气候环境,还得时刻提防来自空中、地上各方位的天敌——狡猾的藏狐、臭鼬和狼为了填饱肚子不惜掘地三尺,而迅捷凶猛的鹰隼则时刻准备着从天而降进行突袭。于鼠兔而言,生命中的每一分钟都在冒险。所以,它们行动时总是谨小慎微,出洞时经常先把半个身子探出去,四周瞭望,直到确认没有危险。即便如此,它们取食和玩耍也绝不会离开洞穴太远。稍有风吹草动,就会迅速撤回洞穴。

出洞前高原鼠兔总会现在洞口警惕地观望

(图片来源:杨亚桥拍摄)

高原生态的“报警器”

在过去很长的一段时间里,因为食草和打洞的习性,鼠兔一度被误认为是破坏草场的罪魁祸首。畜牧是当地百姓最主要的营生手段,而本就脆弱的草原生态一旦遭到破坏,就很难恢复,甚至沙化。于是,鼠兔被当成了草原害兽。

近些年,大量的研究表明,鼠兔其实只是草场恶化的“背锅侠”。化石证据显示,鼠兔是青藏高原上“最古老的原住民”之一。其中,高原鼠兔的进化史甚至长达3700万年。所以,如果它们是破坏草场的元凶,那么今天的青藏高原该是另一番景象才对。

而草原生态被破坏的真正原因,既有全球气温升高、高原冻土融化的影响,也有人类活动导致的后果。

科学家们发现,植被丰茂的草场会遮挡视野,并非鼠兔喜欢的生存环境。当人类活动导致草场牧草减少时,植被稀疏的环境更有利于鼠兔生存,鼠兔种群才会过度扩张。而数量过多带来的更多掘洞行为确实会破坏土壤结构,进而加速草场退化。但鼠兔带来的影响也是草场退化后的结果而非原因,所以,其实它们并非破坏生态的恶兽,而是高原草场健康状况的“报警器”。

退化的草场视野开阔,更适合鼠兔生活

(图片来源:作者拍摄)

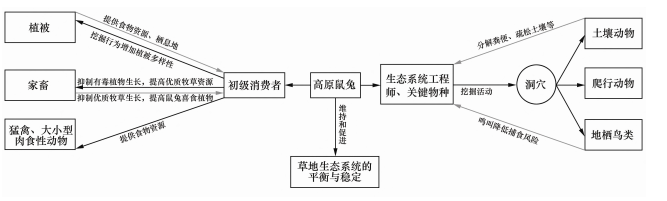

当草原处于正常状况时,食物链平衡使得鼠兔种群密度相对较低,它们非但无害,还对维持草原生态系统平衡具有重要作用。中国科学院西北高原生物研究所的最新研究发现,高原鼠兔通过其独特的生态工程活动,深刻影响着高寒草甸的植物群落结构。

通过打洞翻土以及排泄粪便,鼠兔可以提高土壤的养分,并打破优势植物对于地下养分和光能资源的垄断;同时,鼠兔的觅食和储粮行为有益于植物种子的扩散和传播。

在青海海北高寒草地生态系统观测站开展的系统调查显示:鼠兔的这些活动能显著改变植物群落的优势种排序,提升物种周转率,同时降低种间竞争强度。这种“生态工程师效应”促进了植物群落的系统发育多样性,为不同物种的和谐共存创造了有利条件。

此外,鼠兔的洞穴为大量小型鸟类和爬行类动物提供了理想的繁殖场所。同时,作为食肉动物的主要食物,它们的存在也保障了整个高原动物种群结构的稳定。而且,高原鼠兔还能有效抑制草场上有毒植物的生长,协助分解牲畜粪便,为人类饲养家畜提供助力。

一只趴在新鲜牛粪上专心“干饭”的高原鼠兔

(图片来源:作者拍摄)

高原鼠兔与其他动植物的交互作用

(图片来源:参考文献[4])

虽然身处食物链底层,还曾被误解,但弱小的鼠兔依然顽强地生存,默默地繁衍生息。这些小小的生命通过自己的存在和活动,维护着青藏高原的生态平衡和物种多样性,也成为这片土地上不可或缺的一部分,为这片神奇土地增添了一道独特的美丽风景。

致谢

感谢陕西省动物研究所常罡博士、杨亚桥博士、孙珊珊老师,以及兰州大学赵序茅教授、云南电视台曹诚博老师、祁连山国家公园青海省管理局首席摄影师鲍永清老师等友人为撰写本文提供的帮助和珍贵照片。

参考文献:

[1]李栓科主编. 《神奇物种:中国野生动物保护百年》,北京联合出版公司,2022

[2]张昱铭. 高原鼠兔对于青藏高原生态系统的影响,环境生态学报,2024,06(09):60-64

[3]潘璇,米玛旺堆. 高原鼠兔生态学研究进展,生态学杂志,2016,35(09):2537-2543

[4]叶宏帅,米玛旺堆. 高原鼠兔与其他物种间交互作用的研究进展,湖南生态科学学报,2023,10(01):113-119

[5]Wanrong Wei and Weiguo Zhang.Architecture Characteristics of Burrow System of Plateau Pika, Ochotona curzoniae. Pakistan Journal of Zoology. 2018.

[60] Xinyang Chen et al. Response of Plant Phylogenetic Structure to Plateau Pika (Ochotona curzoniae) Disturbance on Alpine Meadow of Qinghai-Tibetan Plateau. Land Degradation&Development, 2024.

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览