三、清晖阁两层楼阁时期

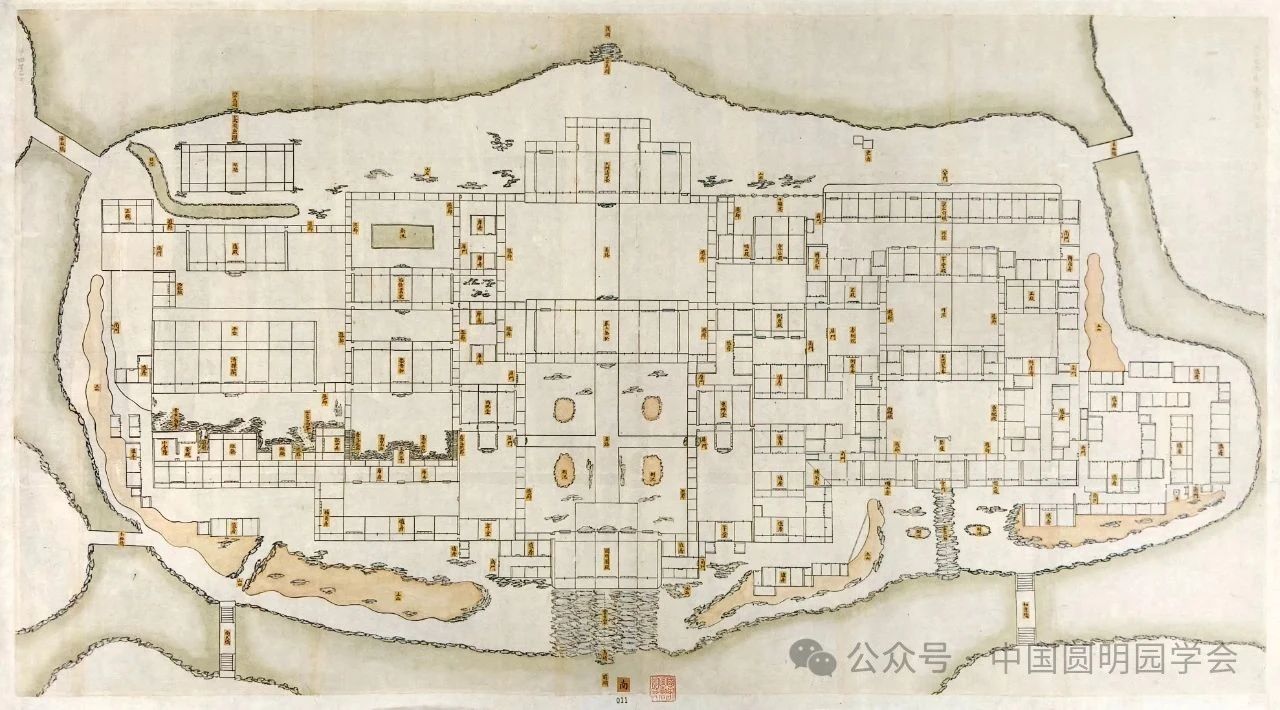

王志伟《谁识当年真面貌:藏于清宫纪实绘画中的秘密》一文独具慧眼地辨识出张廷彦《弘历行乐图》所绘是从怡情书史北侧向南看到的景物,画面右上方的两层建筑正是清晖阁,此时已是名副其实的重楼叠阁,七开间硬山顶,首层北侧外接平顶抱厦。平顶上对应二层支摘窗,每间窗外放置一架树桩盆景,平顶外沿设鼓式望柱栏杆(图5)。此阁形式与国家图书馆藏样式雷“九州清晏地盘样”(011-0001)图中清辉(晖)阁平面完全一致,只不过少了抱厦北侧的一道院墙而与后殿(按此殿名为韵玉轩)直对,平顶抱厦在图中标注为“平台”(图6)。

《弘历行乐图》画轴背附黄签,上书“嘉庆六年二月怡情书史东次间墙上换下御容画一张,高四尺,宽七尺。”因知此画原先张贴在画中人乾隆所处的怡情书史北廊后东次间内墙上。该间名为池上居,其西侧与明间相接处为整槽碧纱厨,并无墙板,因此画只能贴于东墙,其上方为“池上居”匾。

此阁关键在于其内部已不再有仙楼所需的净空高度,故绝无仙楼之设,必为新建无疑。单层带廊步建筑之所以能在内部设置仙楼,是利用金柱与檐柱的高度差,金柱以内净高满足夹层所需。而无腰檐楼阁的楼板高度仅相当于单层建筑的檐檩位置,其下空不足以设置仙楼,除非如南北七阁前后均加腰檐,或如延春阁、符望阁周设腰檐者方可施行。《弘历行乐图》中的清晖阁不带腰檐,层间仅用挂檐板过渡,所以不在此列,否则如强行拔高首层,必使开间比例失当,有违法度。

清晖阁从单层变两层的时间,王志伟认为在“乾隆二十八年不戒于火后,乾隆三十年恢复,并增饰为二层”,此说有待商榷。《弘历行乐图》绘制时间,据乾隆二十八年八月初八日如意馆档案:“接得员外郎安泰、李文照押帖一件,内开:七月二十六日懋勤殿交宣纸一张,怡情书史东次间东墙板披一张,着如意馆(照)原画过池上居诗意,传旨:着交如意馆画。”虽未指定由何人来画,但可以肯定正是张廷彦所绘这一张,作画时间应在二十八年内,距当年端午节失火只有数月之隔。画中阁岿然在望,仅上方大片空白处未见九松而已。从构图看,九州清晏殿仅露出一角,弘历所在位置过于偏向左侧,取景显然特意避开了被焚的奉三无私殿及其西侧库房、西佛堂等,但画面中由左至右出现的九州清晏殿、殿西两进库房、乐安和、怡情书史、清晖阁、韵玉轩、鸢飞鱼跃均得以幸存。另据乾隆二十八年六月初六日如意馆:“接得员外郎安泰、李文照押帖一件,内开:五月十七日太监如意传旨:《圆明园全图》着如意馆换裱,找补颜色。”此时火灾刚过不久,藏于阁内的《圆明园全图》恐遭烟熏有所污损,需要修补重裱,而阁本身应无大恙。这里有必要顺带一提的是,两层楼阁时期的《圆明园全图》已由贴落改为挂轴,挂于首层后照壁即后金柱屏门上,故成书于乾隆四十七年的《日下旧闻考》称“清晖阁北壁悬《圆明园全图》”,用的是“悬”字而非“贴”字。此画曾经重贴、重裱,变更不止一次。

综上所述,清晖阁由单层变两层应在乾隆二十八年火灾前。结合前述仙楼记载,查《造办处活计档》,此阁仅在乾隆二十四年无装修陈设事,推测变化可能发生于此年。

图5《弘历行乐图》

图6 国家图书馆藏样式雷“九州清晏地盘样”(011-0001)

四、清晖阁四景

乾隆二十八年端午节前夜的火灾殃及清晖阁前松,院内九松无一幸免,院外四松逃过一劫,为此乾隆作《乔松叹》长诗志哀。当时火从奉三无私殿方向延烧至此,乐安和前殿及西路最南端的转角值房恐均难以幸免,幸而殿阁无恙。这起事件引出了后来著名的“清晖阁四景”,乾隆三十年六月《题清晖阁四景》有序:“阁前乔松已毁,石壁独存,突兀横亘,致不惬观。山以树为仪,新松长成,复需岁月,乃因高就低,点缀为楼斋若干间。取其小,无取其大;取其朴,无取其丽。坐阁中,颇似展倪黄横披小卷也。”如此看来,四景是为补白,聊补毁松之憾。自乾隆三十年六月至嘉庆二年四月,乾隆以《清晖阁四景》为名的诗共有十一组之多,一题再题,可见其爱之深切。这些诗作体例不一,但排列顺序固定,依次为松云楼、露香斋、涵徳书屋、茹古堂。

四景建成于乾隆三十年,定名在五月十八日。因匾式有别,当日档案分作两处,一为行文:“交御笔宣纸松云楼扁文一张、御笔宣纸松色、峰容对一付(清晖阁)、御笔宣纸天籁、岚霏对一付、御笔宣纸函(涵)德书屋扁文一张、御笔宣纸水态、礼园对一付,传旨:着交普福,照本文随意做漆扁二面、对三付送来。”另一为油木作:“交御笔白纸露香斋扁文一张、御笔白纸茹古堂扁文一张(清晖阁)、御笔白纸玉照亭扁文一张(乐安和)、御笔白纸清音斋扁文一张(静明园),传旨:着做黑漆金字一块玉扁四面,随托钉、挺钩。”乐安和前的玉照亭也在其中,可见为同期所建。

在“九州清晏地盘样”(011-0001)图中,乐安和前库房取代了原先独立的前殿,与清晖阁前值房相挨对齐成一线,形成一道屏障。它们均非倒座房,而是背对内院,面向南侧开门开窗,以保持殿阁的私密性。紧贴库值房后檐墙,两院均堆叠了壁山,并在山上点缀小型建筑,形成殿阁对景。其中乐安和是个围廊院,迎面矗立一组“高台山石”,山顶正中只有一个玉照亭,东西廊南端是带台阶的“叠落游廊”,左右对称,颇具仪式性。与之相反,清晖阁前则自由布置了四个(组)小建筑,自西向东分别是单开间的“小香幢”及其“套殿”(相挨坐落于高台上,有内门相通)、一个正对清晖阁明间的三间带前廊大“敞厅”、一个单间小“敞厅”、一个坐东朝西的三间“歇山房”,建筑之间以一到两间游廊相连,坐落于“云步高峰”上。除小“敞厅”外,其余建筑均设云步上下。

因玉照亭与四景乃同期建成,想必这四个(组)小建筑应该就是清晖阁四景,但名称及装修却发生了很大变化。东侧三个仅以“敞厅”“歇山房”这样的非正式名称标注,说明绘图时匾额已无存,其中两个还撤去了外檐装修,改为敞厅。位于西南隅的那个挂上了原本在长春园狮子林的“小香幢”匾。查阅仁宗御制诗可知,嘉庆时此景还在狮子林,而道光八年则有狮子林大规模“黏修殿宇房间”工程(道光八年十二月初二日《耆英等遵旨查验覆奏工程折》),并新题狮子林十六景,均以二字命名,取代了原先的乾隆十六景,因疑该匾于道光八年移至此处。这一细节透露出011-0001图很可能绘制于道光十年改建西路前不久。

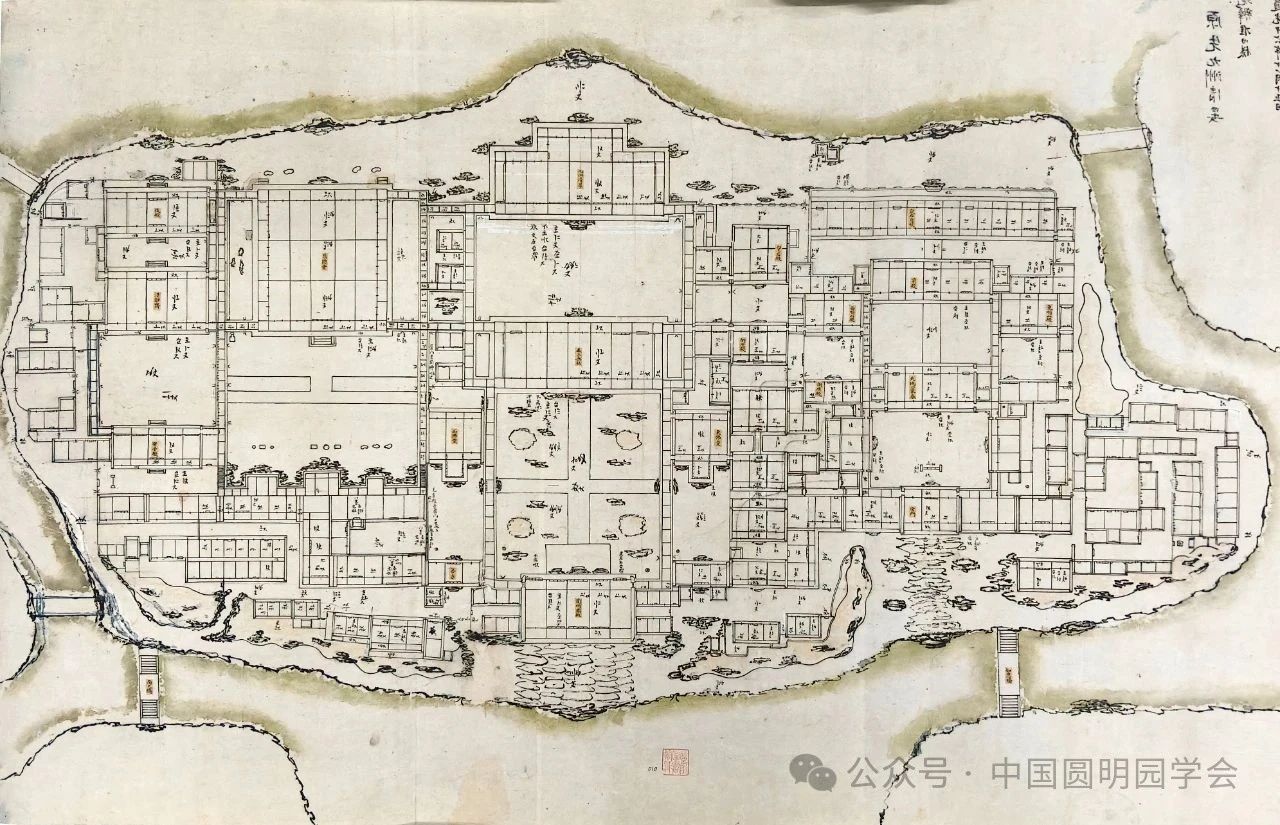

011-0001图未标日期,以往定年在“乾隆二十八年后,道光十一年之前”,未免过于宽泛。事实上,将此图与道光十六年中路火灾后绘制于当年十一月十五日的“原先九洲清晏现办准旧样”(010-0002)(图7)加以对照可以发现,除西侧乐安和、清晖阁两路已于六年前改建为慎德堂、湛静斋外,自西佛堂西山墙以东的所有建筑,两图几乎完全一致,可知该图实为道光十年西路拆改前的“旧样”,绝非乾嘉年间图纸,图中所呈现的正是清晖阁、乐安和拆除前的状况。图中九州清晏殿东侧的“皇后殿”所指应为道光的孝慎成皇后(病逝于道光十三年),而取代了清晖阁的湛静斋是为咸丰生母全贵妃(后来的孝全成皇后)所建,形同西宫。

图7 国家图书馆藏样式雷“原先九洲清晏现办准旧样”(010-0002)

那么011-0001图中这几座建筑又是分别对应四景中的哪一个呢?小香幢在长春园狮子林是一座歇山小楼,故宫博物院藏《乾隆古装雪景行乐图》将其画成三开间(图8),而据国家图书馆藏样式雷“横碧轩至探真书屋间地盘全样”(073-0002)(图9),其面阔实为一间,因此判断清晖阁西南隅这个所谓的“小香幢”就是松云楼,与之相邻的“套殿”起门厅作用。其余三景由西向东依次为露香斋、涵徳书屋、茹古堂。乾隆三十年六月首题清晖阁四景,其中《涵徳书屋》诗中有“书屋刚容方丈宽”之句,恰与图中小“敞厅”相合,可佐证上述判断。建筑形制不好断言,但也不妨做一推测:松云楼应是与狮子林小香幢一样的歇山小楼,套殿为硬山耳房,露香斋为三间硬山,涵徳书屋为单间攒尖或悬山,茹古堂为三间歇山。

图8《乾隆古装雪景行乐图》(局部)

图9 国家图书馆藏样式雷“横碧轩至探真书屋间地盘全样”(073-0002)(局部)

乾隆题咏清晖阁四景多达十一次,却无一次咏及相邻的玉照亭,由此或可揣度其偏好。玉照亭高踞于乐安和正对面的“高台山石”之上,孑然孤立,致院落略显空旷,加之格局对称,全无变化。《园冶》“厅山”有谓:“人皆厅前掇山,环堵中耸起高高三峰,排列于前,殊为可观,殊为可笑。更亦可笑,加之以亭,及登,一无可望,置之何益?以予见,或有嘉树,稍点玲珑石块。不然,墙中嵌理璧岩,或顶植卉木垂萝,似有深境也。”这段话道出了厅前掇山的要义,即“似有深境”。清晖阁四景与玉照亭恰成对照,建筑不仅数量多,体量也偏大,但参差错落,曲尽其妙。诸景用偶数尤为一招险棋,虽如此,体量最大的露香斋依然正对清晖阁,起到对位分中作用,斋左置一景松云楼加套殿,斋右置两景涵徳书屋、茹古堂。位于远端东南隅的茹古堂利用阁东侧多出来的一块隙地,完美地平衡了另一侧松云楼两层高度产生的重量感,正所谓“端方中须寻曲折,到曲折处还定端方”,与山石、嘉树配合在一起,确有“展倪黄横披小卷”之快意。不无遗憾的是,后来道光在慎德堂前置峭碧、得心虚妙、昭吟镜三景,显欲模仿乃祖笔意,却延续了玉照亭的败笔,而更有所放大,显得大而无当,了无意趣可言。

作者简介:董璁,北京林业大学园林学院教授,中国圆明园学会皇家园林分会会长

文章提供:中国圆明园学会文化传播部

来源: 圆明园博览

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

圆明园博览

圆明园博览