【摘要】清晖阁是乾隆初至道光初圆明园九州清晏景区西路主体建筑,为该景区内存在过的唯一楼阁建筑。此阁先因“阁前九松”,后因“清晖阁四景”为乾隆所钟爱,又被嘉庆誉为“御园第一避暑地”,并以收藏《圆明园全图》为后世所熟知。清晖阁的历史相当复杂,非一语可以道尽。其始建年代,以往学界据乾隆御制诗普遍认为是在雍正潜邸时即康熙四十八年赐园之初,因此它被视为圆明园最早建成的建筑之一。本文对此提出不同看法,认为此阁前身实为雍正松柏室,乾隆所继承的既非建筑名称,亦非建筑实体,清晖阁之名始于乾隆初。乾隆朝清晖阁经历过一个从内设仙楼的单层建筑到名副其实的两层楼阁的变化过程,其存续下限至道光十年改建西路前,历时不足百年。

一、清晖阁前身为雍正松柏室

清晖阁始建年代,乾隆御制诗有两处提及。一为乾隆四十七年《清晖阁》:“春未几分妍,清晖却洒然。有窗明暖日,无鼎不祥烟。惬矣玩书史,厌哉听管弦。灯台弗教设,为特似先年(清晖阁中自雍正年间即有灯台,为元宵庆节之赏,向年亦恒于此侍圣母灯宴,兹不复设矣)。”(《御制诗四集》卷八十六)另一为嘉庆二年做太上皇时的《清晖阁四景•松云楼》:“阁前小院久位置(九洲清晏之西为清晖阁,此阁盖康熙年皇考建圆明园时所造。阁前向有乔松九株,斯楼则就清晖阁前小院,于乾隆乙酉年新构筑者),补种松云楼亦齐(乾隆二十八年,阁前乔松偶遭毁,爰命补植新松,今补种之松已三十余年,高与楼齐矣)。卅岁间曾几拾级,笑予此举谓多兮。”(《御制诗余集》卷十二)乾隆在此言之凿凿,似无可疑,然遍检雍正即位前后所作诗文及雍正朝相关档案,却无一处提及此阁。雍正诗文数量有限,未及某处景致并不奇怪,但一朝档案中不见此阁任何记载就不免令人生疑了。须知雍正朝造办处活计档不仅是完整的,甚至“两式两份”(按日期、作别分别编纂的两套档案),内容重复,绝无遗漏,其中几次制作圆明园各处匾额和殿名玺的记录中也都没有提到清晖阁。

此事可疑之处还有,历史上曾有过一座著名的皇家同名建筑,即唐大明宫中的清晖阁。该阁因唐中宗景龙三年正月初七(人日)登高遇雪,令李峤等人应制赋诗而广为人知。以胤禛为人之谨小慎微,很难想象他尚在藩邸时会将自己的建筑命名为唐朝皇帝用过的清晖阁,当时即便已有此阁,也断不会使用这个名称。一个反证是竹子院的朗吟阁,用典取自吕洞宾的“三入岳阳人不识,朗吟飞过洞庭湖”,无非表明自己一心求仙而无意争储,所以乾隆二十四年《朗吟阁》诗云:“尔时海阔天空意,厥后朝乾夕惕居。”(《御制诗二集》卷八十七)御极前后可谓判若两人。此诗另有夹注云:“阁名犹皇考潜邸时所题也”,清晖阁则没有如此明确的记述。

那么会不会是另外一座建筑被乾隆混为一谈了呢?雍正登极前,清晖阁所在位置已有建筑存在,因乾隆出生当年(康熙五十年)已在“阁前”种下松树。乾隆晚年在咏及五福堂玉兰花时多次提到此花与“清晖阁前松”同种于康熙辛卯年,如《五福堂对玉兰花二十韵》:“一曰寿实花之身,种时与我同庚真(圆明园经营于康熙辛卯岁,盖与予同年也。此玉兰及清晖阁之松皆彼时所种)。”(《御制诗五集》卷二十九)

雍正四年六月十五日油漆作活计档中提到制作二十六面御笔匾文,其中有“松柏室扁文一张”并注明“系南所的”,还有“翠柏苍松扁文一张”,未注地点,可能是松柏室外檐匾。所谓“南所”,即九州清晏殿所在区域,因该殿又称“南所后殿”。查看两种四十景《九州清晏图》,发现整个岛上只有这个位置在院内种有松树,因此推测这个松柏室很可能就是清晖阁的前身,故宫博物院藏有一枚“松柏室”殿名玺,即为该室所用。无独有偶,雍正潜邸时的热河赐园狮子园也有一个松柏室,乾隆三十四年《松柏室》诗:“谡籁悠然户外传,童童阶际碧参天。种时伯仲清晖阁(圆明园清晖阁前松遭回禄,曾有《乔松叹》之作),却以山中养大年。”(《御制诗三集》卷八十四)第三句说两地松树种于同时,两座建筑亦如孪生,可证清晖阁前身实为圆明园松柏室,在乾隆眼中该室与清晖阁是同一回事。清晖阁得名谢灵运的“昏旦变气侯,山水含清晖”(《石壁精舍还湖中作》),古人有将汉末刘桢的“岂不罹凝寒,松柏有本性”(《赠从弟》)与谢诗合为一联“松柏有本性,山水含清晖”,是一副常用联,未知起于何时,这可能是松柏室与清晖阁殿名嬗递的潜在关联。

不管怎样,乾隆诗中所言“此阁盖康熙年皇考建圆明园时所造”未可遽信。或因年代久远,造成记忆模糊,或以笼统言之,故而不求准确,在发现确凿证据之前,雍正时清晖阁殿名是否存在不妨存疑。

二、清晖阁单层带仙楼时期

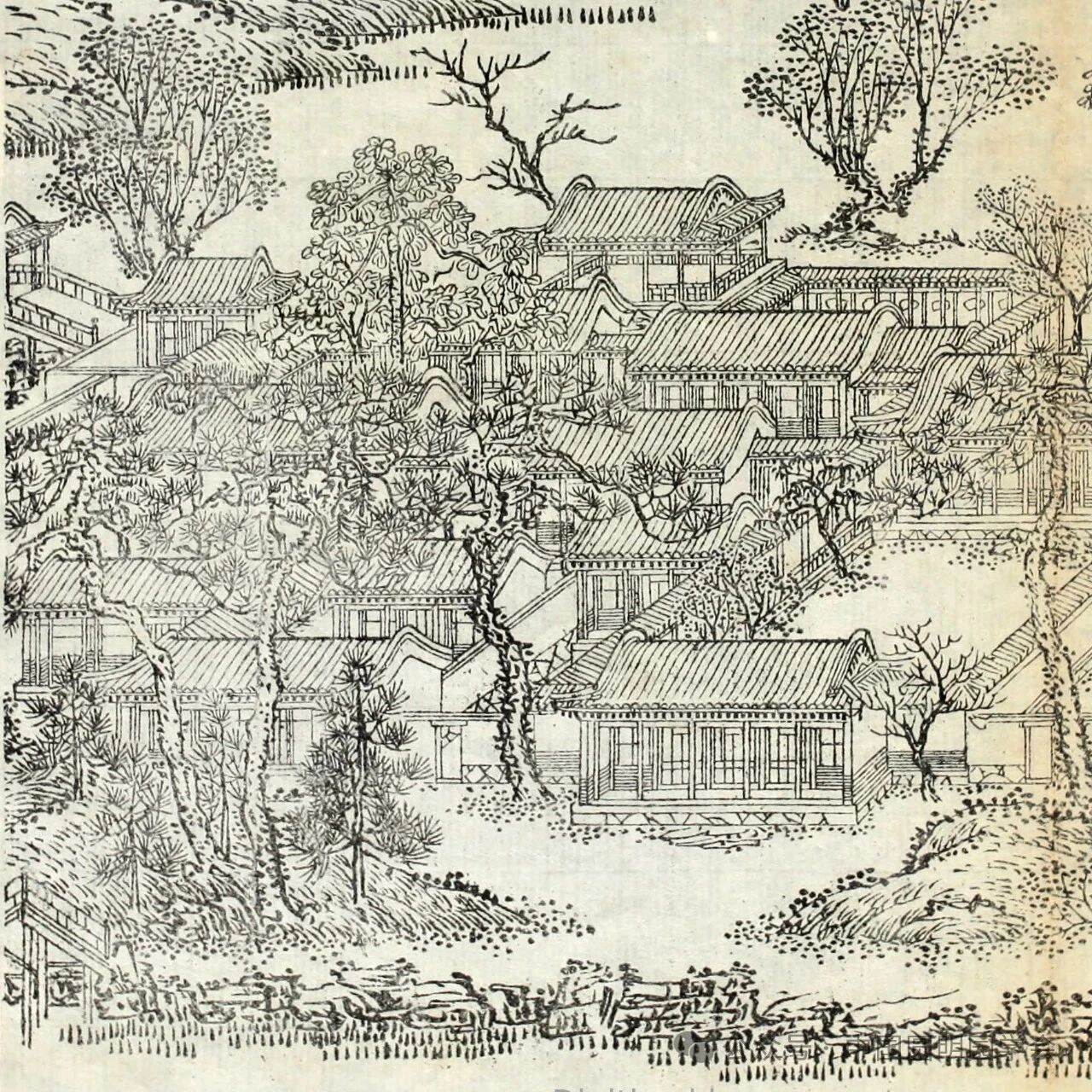

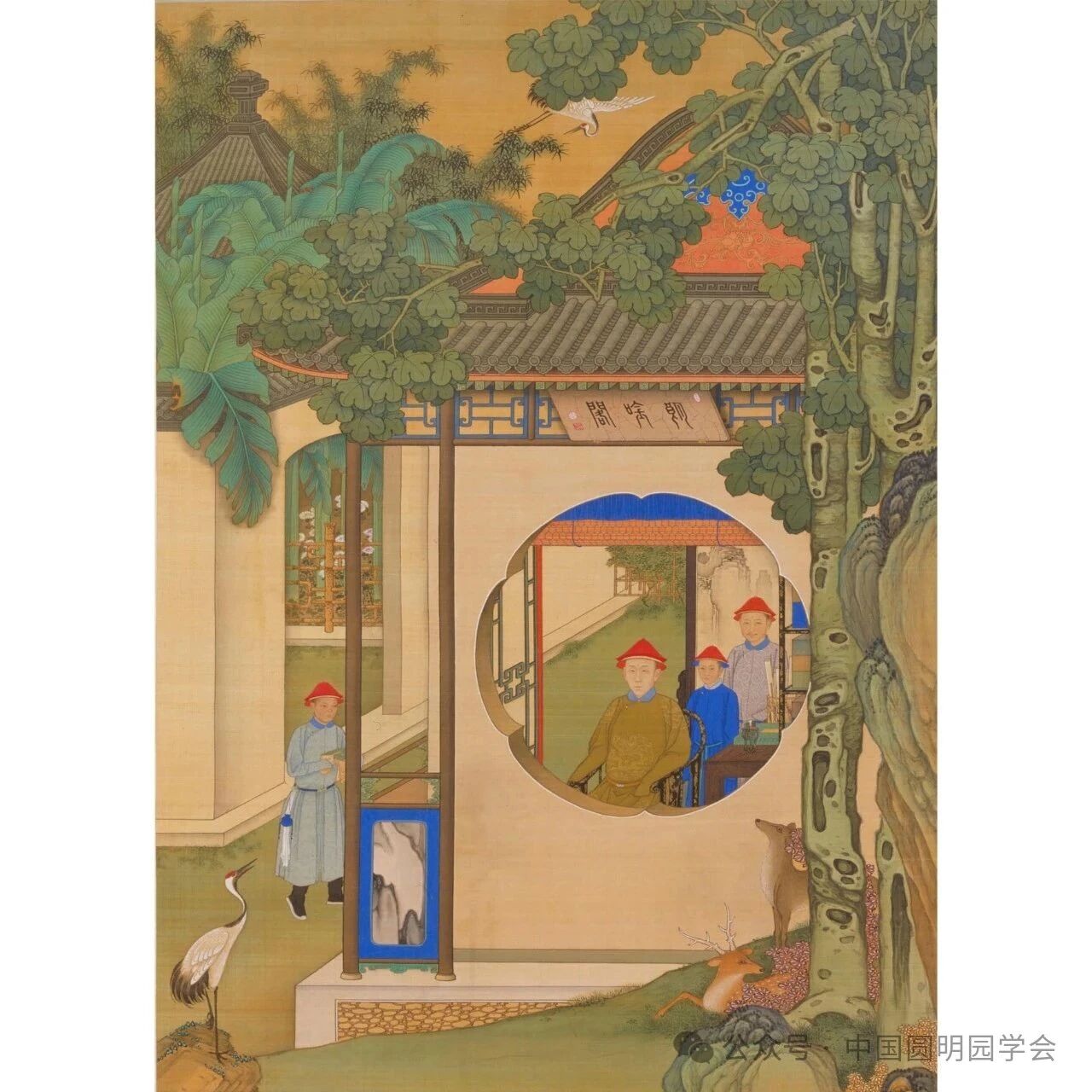

乾隆朝清晖阁乃新建而非继承,不仅殿名是新拟的,其建筑本体亦非雍正所遗留,不变的只是地点。彩绘本四十景《九州清晏图》中,清晖阁所在位置只有一排不起眼的平台房,其后方为一面高大的粉白院墙,非殿非阁,隐现于松枝之间,看上去有些不伦不类(图1)。到乾隆十年成书的木刻本四十景图时,清晖阁才悄然现身,同样隐于松后,却只有一层。它看上去比东侧的乐安和高大一些,一则因位置靠后,二则是进深较大,故而屋顶隆起较高。即便如此,也并未遮挡住左后方的小西配殿屋顶,显然只有一层(图2)。乾隆十三年周鲲所绘《应钟协律图》中的清晖阁也是一层,区别是前添敞卷,阁前九松历历可数(图3)。两图由不同作者从不同角度绘制,可知此时清晖阁确乎只有一层。单层建筑又非地板架空而称为阁,似乎反常但也并非不可能。一个切近的例子又可举雍正朗吟阁,故宫博物院藏《胤禛朗吟阁图像》中的建筑即为单层歇山顶,檐下赫然悬挂匾额“朗吟阁”,可见时人并不以此为意(图4)。

清晖阁首次见诸档案是在乾隆三年。当年元月至三月有关于西边屋内添改盆景玻璃罩、戏台栏杆上安羊角套头灯、台后西南小宝座床上画山子花卉、(楼)下槅扇十八扇先贴斗方,旋改画画二十七张(含横披九张)等数条记载。这些信息表明阁建成应在此前一年即乾隆二年,当时已有戏台、仙楼之设,同时也表明彩绘本四十景图中的《九州清晏图》应为最先绘成的单幅之一,绘制于乾隆元年或二年初,图中所反映的是清晖阁建设前的情况。

另一条重要信息见于乾隆元年十一月十五日如意馆档案含附记:“沈源来说,太监毛团传旨:着唐岱、郎世宁、沈源画圆明园一副。钦此。(于乾隆三年五月十一日唐岱将画得圆明园一副持进,贴在清晖阁讫。)”该画即《日下旧闻考》卷八十所载之《圆明园全图》:“清晖阁北壁悬《圆明园全图》,乾隆二年命画院郎世宁、唐岱、孙祐(祜)、沈源、张万邦、丁观鹏恭绘,御题‘大观’二字,并题联曰:‘稽古重图书,义存无逸三宗训;勤民咨稼穑,事著豳风七月篇’。”两者参看,实际下旨是在元年十一月,最初仅指派唐、郎、沈三人绘制,后又增加三人。

图1 彩绘本四十景《九州清晏图》(局部)

图2 木刻本四十景《九州清晏图》(局部)

图3《应钟协律图》(局部)

图4《胤禛朗吟阁图像》(局部)

虽为单层建筑,室内却建有仙楼。乾隆五年十二月初九日裱作:“清晖阁悦目赏心(按此四字为匾文)、大观画并贴在仙楼上,集锦斗方亦另贴。”此“大观画”即前述《圆明园全图》,因御题“大观”二字故称。此番为重贴,两年半前唐岱首次贴图,不知贴于何处。

仙楼不同于真正的楼阁,它只是利用室内净高用装修手段在局部范围内进行的竖向再分隔,以增大使用面积,一般用于五开间以上建筑的梢、尽间及明、次间中后部。九州清晏景区内的主要殿堂如奉三无私、九州清晏、乐安和均建有仙楼。由乾隆三十六年元月《理心楼》:“室楼如暖阁(广厦中铺板为层室,非重楼杰构也),憩息眀窗下。”(《御制诗三集》卷九十四)又三十七年元月《理心楼口号》:“屋里无妨置小楼,非图纵望望图收。”(《御制诗四集》卷二)可知长春园理心楼亦非真的重楼,只是室内建有仙楼而已,正如此时的清晖阁。明、次间仙楼前部通高空间称为“明殿”,若建筑开设后门,则仙楼后部一般也留出高空间以便后门隔扇开启,可称为“后明殿”,此时明、次间仙楼收窄为连通左右稍、尽间仙楼的阁道。所谓“悦目赏心”疑即清晖阁后明殿,大观画与匾文一并贴于明间仙楼北壁,两次间另贴斗方。

后来清晖阁明、次间仙楼装修曾经变更,楼上下均改为楠木作。乾隆十三年一月六日传旨粵海关成做仙楼装修:“清辉(晖)阁仙楼上横楣、栏杆、挂络板三座,后墙槅扇三槽,楼下正面中间槅扇一槽,东西方窗二扇,着刘山久先画样呈览。钦此。(于二月初二日司库刘山久将画得……清晖阁仙楼上后墙槅扇等雕川草夔龙纸样一件,楼下正面中间槅扇一槽,东西方窗上扇雕博古夔龙纸样一件,持进交太监胡世杰呈览,奉旨:照样准做。)”刘山久此番丈量有误,导致楼上槅扇三槽共计十八扇于次年四月做得后高矮尺寸不合,受罚赔补一半工料银二百余两。乾隆十五年七月至十六年闰五月又有数条关于重做三槽隔扇的记载,此后便未见再有“仙楼”字样,但二十一年十一月仍有清晖阁明殿及悦目赏心陈设时钟记录,可见彼时仙楼尚在。

翻检《御制诗集》,自乾隆十二年七月至二十六年三月,十余年间以清晖阁为题的诗作仅一首,作于乾隆十八年:“广厦轩庨暑不侵,墨林义府足探寻。年来略识其中味,饶有忧心鲜乐心。”(《御制诗二集》卷四十一)诗中的“广厦轩庨”是形容宫室宽大高深,所指即为这一时期的清晖阁。

来源: 圆明园博览

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

圆明园博览

圆明园博览