二、登基之初的政治紧迫

乾隆登基于雍正十三年(1735年)八月,当时的乾隆帝是25岁。他的继位虽经雍正秘密建储制度确立,但这位青年君主上台后极需摆脱他的父亲“严苛之治”的阴影,并要在父祖开创的宏伟基业上建立自己的宏图大业,而这些业绩是要他的父亲雍正和祖父康熙的。据《清高宗实录》载,乾隆元年正月,乾隆即下旨“朕惟治国之道,莫先于爱民”,向社会释放一种宽仁信号。

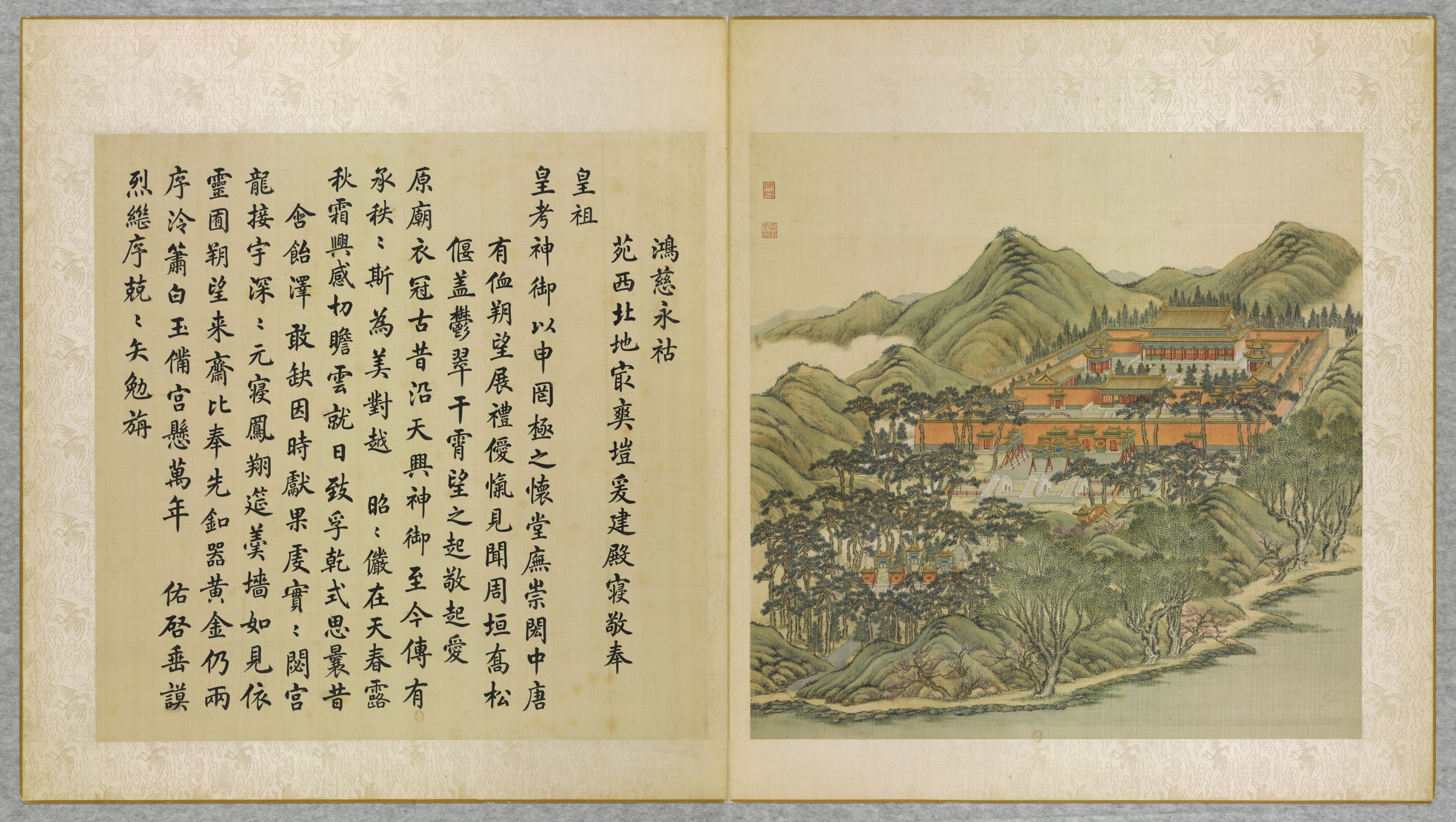

乾隆登基时虽政局稳定,但其父雍正帝以严苛治国的暴君形象,还是留下了诸多争议。乾隆急需通过文化工程展现他作为新君主“宽严相济”的新政风,树立自己的“仁君”形象,更重要的是彰显自身作为“盛世之君”的合法性。他要绘制皇家园林的壮丽图景,直观展示帝国财富与秩序,是对其统治能力的无声宣告,也是对新君权威的强化和宣示。而圆明园作为雍正理政的核心场所(1725年起成为夏宫),其图像工程成为这位新君重构新政权力符号的首选载体。

圆明园始建于康熙,扩建于雍正。雍正时期,圆明园已初具规模并成为重要的皇家御苑。乾隆即位后,又对圆明园进行了大规模扩建和改建,新增了许多重要景点,使其达到鼎盛。乾隆继位时,圆明园的扩建工程还在进行中,很多景观还没有建成,西洋楼区域尚未动工(始建乾隆十二年),长春园、绮春园也未并入(乾隆十年后扩建),“方壶胜境”“蓬岛瑶台”等只是刚刚奠基,一切都是在前朝基础上的发展。

当时正值清王朝上升期,经过康熙、雍正两朝打下的稳固基础,弘历的出身与成长过程理所当然是顺风顺水了,在这样一个天朝盛国的气象下,自小接受良好的教育,又是少年得志的乾隆帝自恃文治武功具备,内心的骄傲是可以理解的。他把中原以外的所有人都看作“夷人”,一律以一种居高临下的姿态俯视,并热衷以艺术标榜文治,晚年以“十全老人”自诩。他亲自部署绘制《圆明园四十景图》,亲自参与园林设计与题诗,甚至将《四十景图》视为个人审美与帝国荣耀的象征,以满足其作为“文人皇帝”的自我期许。

乾隆的出场是以一个圣君的形象出现的。他把自己塑造为一个以文治国,怀柔天下,而又武功盖世的全能之才,一个爱民尚贤的仁君。他深谙汉文化的力量,更知道图画超越时空的传播力。《四十景图》之于当世,不仅是当下盛世的记录,更是为后世树立“乾隆盛世”的永恒标杆,确保其历史地位并他的宏伟业绩传诸后世。

基于这些因素,同样是在乾隆元年正月,刚刚登基不久的新帝即下令绘制《圆明园四十景图》,这其中的动机不是简单的“图景写照”和“宣示辉煌”,而是对祖父和父亲的尊崇,更暗含“集大成而超越之”的意图。通过艺术化呈现园林的完美格局,隐喻自身统治的集权与秩序。融合了政治象征、文化建构、权力巩固与意识形态塑造等多重深层目。

乾隆元年急于启动《四十景图》工程,本质是青年君主通过文化生产实施的政治突袭:在园林实体未竟之时,以艺术先声建构“盛世已成”的视觉图景。这项工程以空间图谱置换现实政权,将儒家理想、帝国治理与皇权美学熔铸于绢帛之上。其意义远超艺术范畴,成为理解乾隆政治思维的关键密码,在“图绘天下”的过程中,帝王不仅占有了空间,更预先书写了历史的辉煌。

三、构建“文治盛世”的视觉宣言

乾隆登基时,满清经过一百多年的休养生息,进入了中国封建帝制的最后一个强盛期。作为一位深谙汉文化的异族统治者,乾隆深知文化象征在政治统治中的重要性作用。他急于绘制《圆明园四十景图》,不仅仅是为了记录园林美景,更是要通过这一视觉媒介,向天下臣民乃至后世展示他的治国理念与政治理想,以此构建一个关于“文治盛世”的视觉宣言。

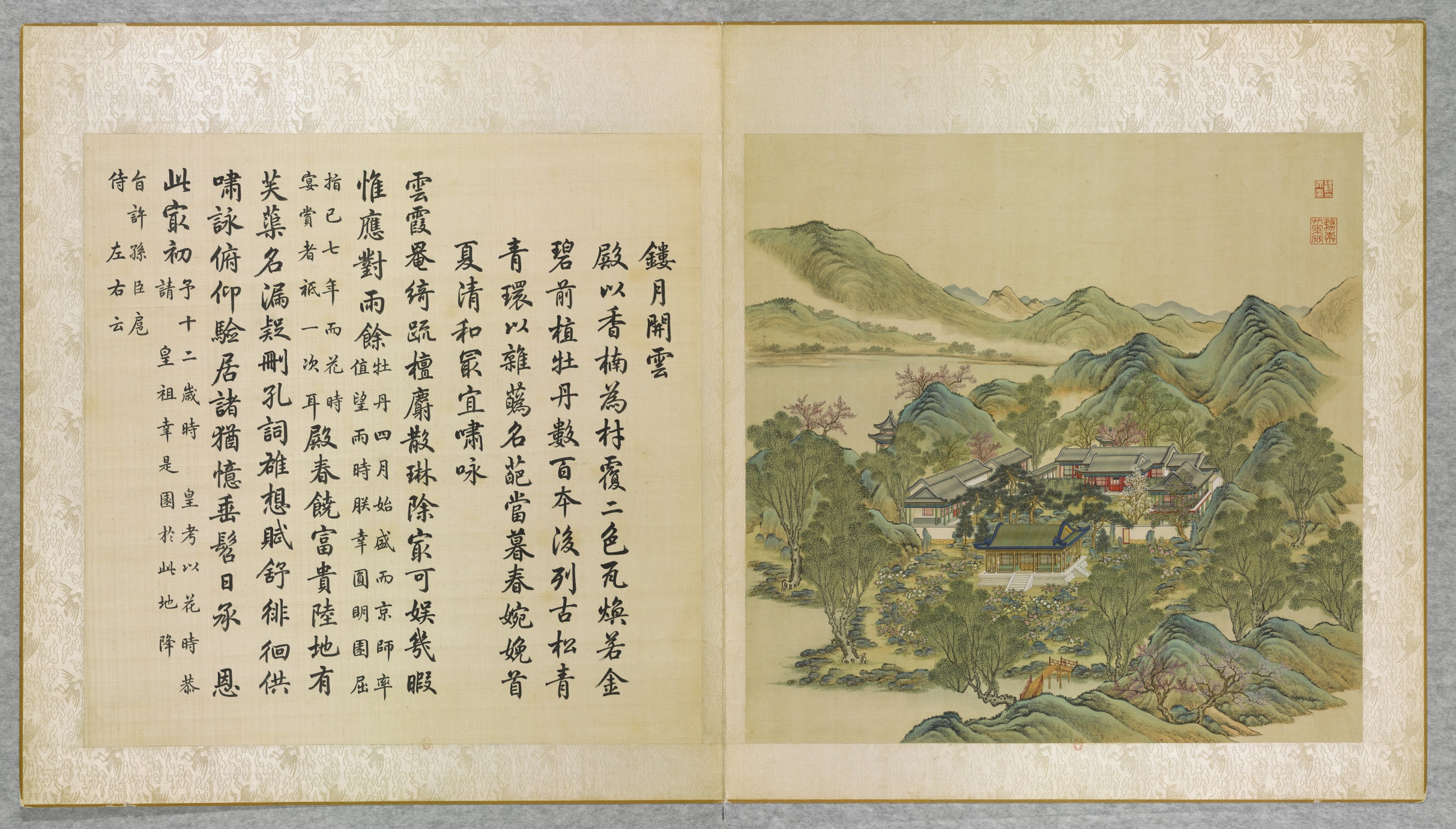

《圆明园四十景图》的命名与内容设计充满了政治象征意义,这也是乾隆帝的治国理念与政治理想的反映。他把先帝时期已有的景观除“正大光明”外一一重新命名,这些名称,涵盖了明确的政治因素,我们通过对四十景的命名和分析,可以清晰地看到乾隆是如何通过园林艺术图解其政治意图的。

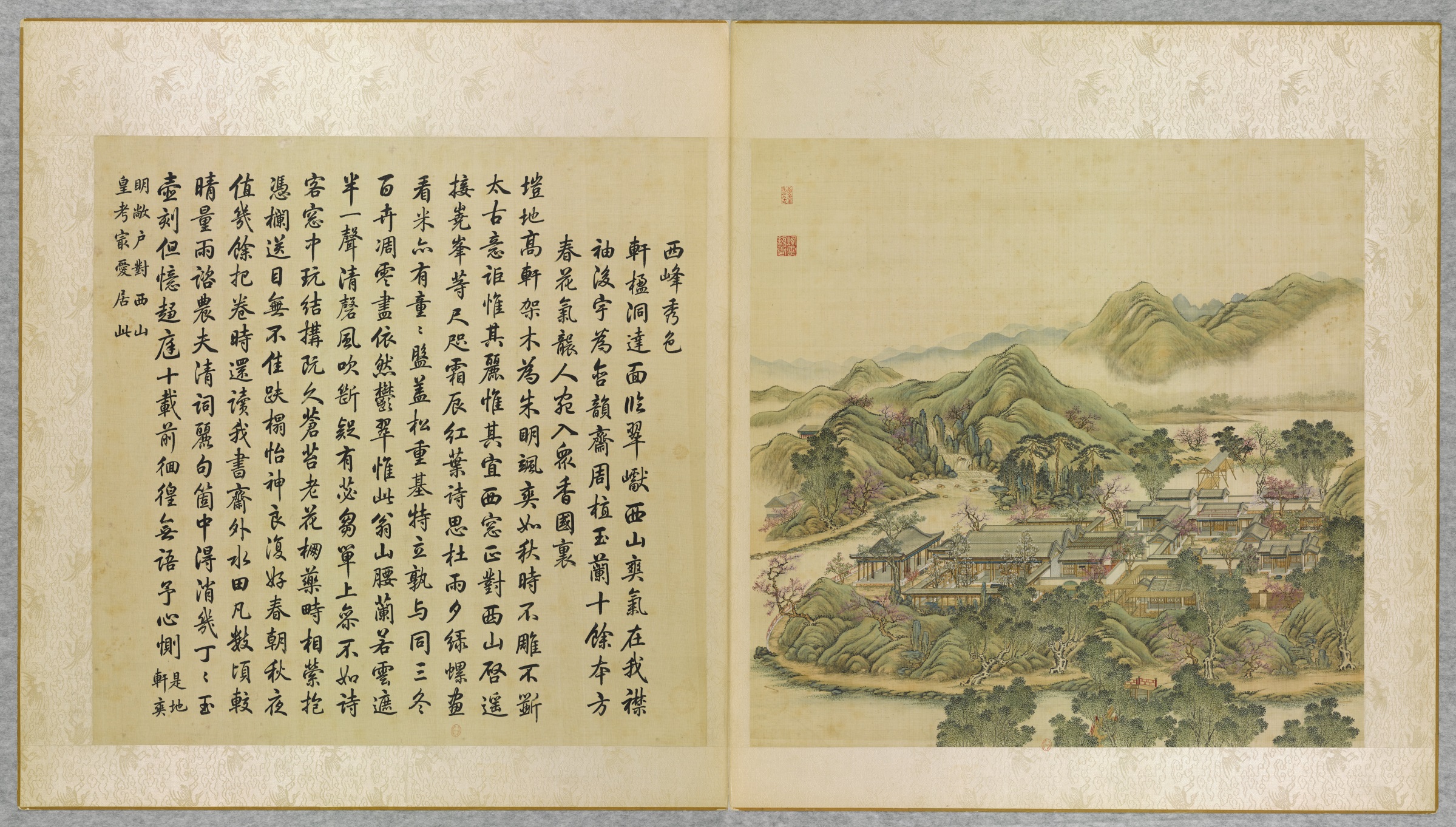

乾隆即位时,圆明园已成为京畿第二权力中心。是清朝帝王兼具理政与游息双重功能的皇家园林。而雍正帝对各景的命名较为随意朴素,他把杏花春馆称为“菜圃”,将坦坦荡荡称为“鱼池”。这些随意简朴的名称反映了雍正时期的朴素审美和对农业生产的重视。

乾隆对园林景观的命名则不同于乃父,他似乎在有意彰显天朝盛世的宏大气势,并以此表达他的治国风范和政治理想。我们试举几个例子,即可发现其无处不在的政治意图。他把“方壶胜境”比作海上仙山,隐含盛世繁荣,富丽堂皇之意,从中可以窥见乾隆帝对当时朝政、社会状况和经济形式的满意与欣慰。也在有意无意间把自己塑造成一代明君的形象。他把“九州清宴”改为“九州清晏”,目的也是宣示太平祥和。“九州清宴”是圆明园中最核心的岛屿建筑群,是皇帝的寝宫区。雍正时期,这里是皇帝居住、生活、宴请亲近的臣子场所,故名“清宴”,非常写实。乾隆帝为《圆明园四十景》进行系统化命名时,将“宴”字改为“晏”,虽是一字之差,却表达了截然不同的政治含义。“晏”意出“河清海晏”,这是一个源自《史记》的成语典故,是历代帝王所追求的最高治国境界。乾隆将其更名为 “九州清晏”,赋予其全新而宏大的政治内涵。

“勤政亲贤”原名“勤政殿”,是皇帝日常理政办公的场所。雍正皇帝是清代最勤勉的皇帝之一,他将在圆明园处理政务的场所直接命名为“勤政殿”,简洁明了地突出了 其“勤政务实”的核心功能。这与他在紫禁城的“勤政殿”一脉相承。乾隆登基后,将其扩建并命名为“勤政亲贤”,在“勤政”的基础上增加了“亲贤”二字。“亲贤”源自“亲贤臣,远小人”的儒家治国理念。表明了乾隆“明君贤臣共治”的政治理想。这在他的御制诗里也明确提到:“愿为贤臣,莫为忠臣”,强调君臣默契配合的重要性。这个名字的更改,使其从单一的功能性建筑升华为一个完整的政治理念宣言。

“茹古涵今”原称“四宜堂”。“四宜”取意“四季皆宜”或“四时皆宜”。是一个富有文人气息的名字,描绘了这座书房建筑环境优美,四季宜居宜读的意境。反映的是雍正皇帝个人对宁静、雅致书房环境的追求。乾隆将其改名为“茹古涵今”。这个名字的格局和野心远大于“四宜堂”。“茹古”即“吞吐古人”,意指博览群书、深入钻研古代经典;“涵今”即“包涵今世”,意指融会贯通,以古鉴今,处理当下政务。乾隆以此命名个人书房,意在象征自己“博通古今、经世致用”的学术修养与治国能力,宣示他将自己标榜为一位“学者型皇帝”的自我定位和文化野心。

“万方安和”在雍正时期被称作“万字房”,是雍正帝常住的寝宫,这里的核心建筑是一座建在水中的轩殿,其建筑平面呈“卍”字形。根据清宫档案记载,雍正皇帝非常喜欢居住在这里。“卍”字形的建筑结构使得每个房间都能获得良好的通风和光照,同时水下的地基也起到了调节温度的作用,使得这里冬天不易受冻,夏天非常凉爽。这种独特的小气候让雍正帝将其作为重要的寝宫之一。乾隆时更名“万方安和”,含义就成了“天下四方,安定和谐”,将一座形状独特的建筑,提升为象征国家治理理想的政治宣言。

在圆明园四十景中,乾隆还大量采用了汉族文人的审美趣味和文化符号,他用“碧桐书院”象征为国育才,用“澹泊宁静”体现他的平和心态,用“濂溪乐处”表达了对宋代理学家周敦颐(濂溪先生)的推崇,也借此传递了他作为帝王的清明与高洁,正如他在《濂溪乐处》御制诗中写的“时披濂溪书,乐处惟自省。君子斯我师,何须求玉井”。表明希望通过理学思想来治国平天下,强调道德修养与治国理政的结合。

乾隆将圆明园这样一所皇家园林,转变为了一个象征国家统一、天下太平及治国理念、施政主张的政治符号,把他构建其“盛世”叙事的理想和抱负融入这套系统性诗文绘画中。并通过对景观的命名,与前朝形成强烈的反差,生动地体现了雍正与乾隆父子二人在审美情趣、统治风格和政治表达上的显著差异。

总之,乾隆通过《圆明园四十景图》实现了多重政治目的,然而,《四十景图》的历史命运也提醒我们,文化的繁荣离不开国家的强大。1860年圆明园的被焚和四十景图的流散,是中国近代屈辱历史的象征。她不仅是一组艺术珍品,更是历史的见证,它记录了一个时代的辉煌与悲剧,一个帝国的雄心与遗憾,一个皇帝的政治理想与文化情怀。通过深入研究这一视觉宣言,我们可以更好地理解乾隆时代的政治文化,也为当代中国的文化建设和国家治理提供了历史借鉴。

作者简介:郭晓光,中国圆明园学会学术部主任兼古典园林考古分会秘书长;出版多部学术专著、散文集、传记文学;长期从事文博工作,尤长于明清书画鉴赏。

文章提供:中国圆明园学会文化传播部

来源: 圆明园博览

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

圆明园博览

圆明园博览