我们每时每刻都在呼吸,以至于常常觉得这是最简单不过的过程。但事实上,呼吸的背后是由一个极其复杂的脑网络在精密调控。这个网络既能在身体需要时自动调整呼吸节奏,也能在我们有意识的时候被主动操控,比如在运动、说话或唱歌时。

既然每个人的脑都是独一无二的,那么一个自然而然的问题就出现了:由脑驱动的长期呼吸模式,是否也同样独特?换句话说,呼吸模式是否像指纹一样,可以用来识别一个人的身份呢?

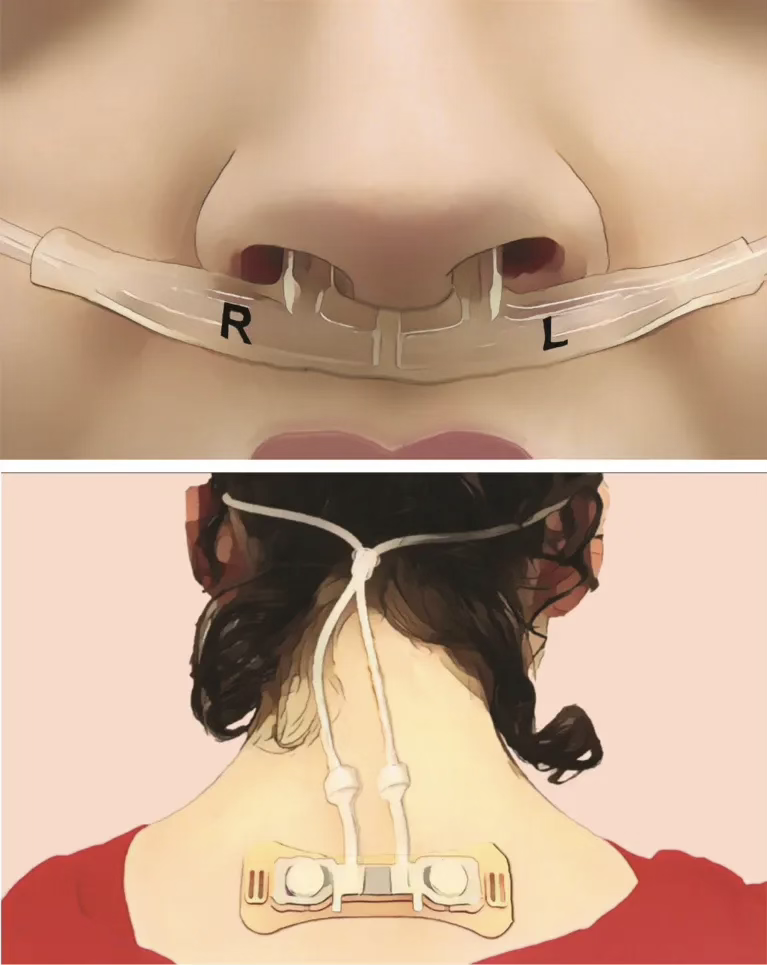

为了验证这一设想,在一篇不久前(2025年7月7日)发表于《当代生物学》的研究中,研究人员招募了100名健康的年轻成年人参与实验,并要求参与者在24小时内佩戴一款定制的可穿戴设备。这个设备主体固定在颈背,鼻下延伸出两根柔性导管,可分别记录左右鼻孔的气流变化,连续采集长达 24 小时,同时几乎不影响日常生活。由于其中有3人的数据受损,最终分析纳入了97人的数据。

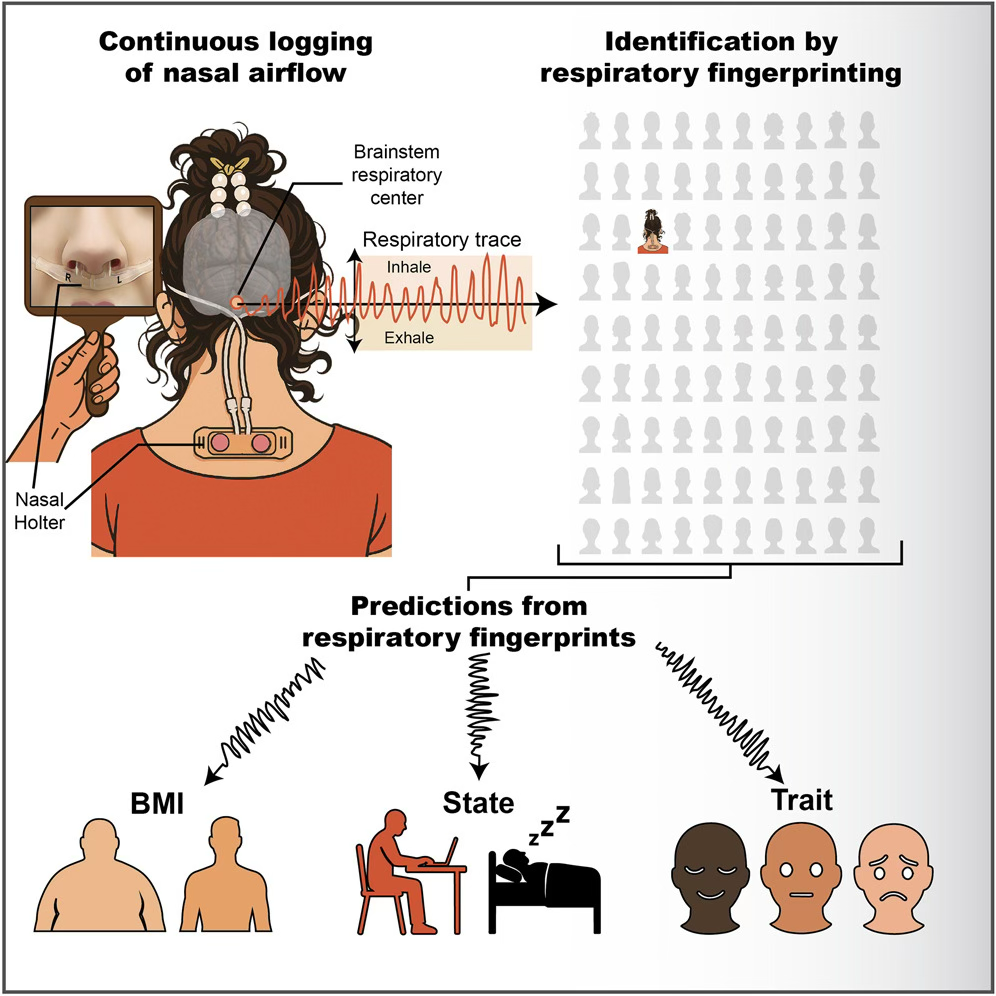

图:参与者会佩戴一款定制设备,可以连续记录他们在24小时内的呼吸模式。(来源:Soroka et al. / Current Biology)

研究人员使用了一种已有的分析方法,将呼吸信号参数化,提取了24个呼吸相关的参数,包括吸气和呼气的持续时间、左右鼻孔之间的气流差异等。他们将清醒与睡眠时段的数据分开处理,并用这些数据训练了一个机器学习算法。

结果显示,仅凭清醒时的呼吸模式,就能以 90.7% 的准确率识别个体;睡眠时的准确率为 64.95%。睡眠数据的识别效果之所以更低,不是因为呼吸本身的问题,而是因为导管有时会从鼻孔滑落,干扰了数据采集。而当研究人员将分析的参数数量从 24 个扩展到约 100 个时,识别准确率更是进一步提升至 96.8%。

之后,有42名参与者在几周、几个月甚至近两年后回到实验室,重新进行一次24小时记录。结果发现,即使在如此长的时间间隔后,算法依旧能以非常高的准确率识别他们的身份。这说明这种呼吸模式不仅独特,而且相当稳定。

图:新研究发现,鼻腔气流模式不仅可以用来识别身份,还对健康、情感和认知有重要影响。(图/Soroka et al. / Current Biology)

但研究并未止步于“身份识别”。研究人员进一步发现,这些呼吸模式还和一些生理和心理特征相关,比如体质指数(BMI)、作息节律、抑郁和焦虑水平,甚至包括一些行为特征。比如,焦虑程度较高的人,在睡眠中的吸气往往更短,呼吸间隙更不规则。

值得注意的是,这些参与者普遍属于健康人群范围,并没有达到精神疾病或行为障碍的诊断标准。这意味着,即使在普通人身上,呼吸模式也能映射出心理状态的细微差别。

过去,我们总以为情绪会影响呼吸,比如焦虑会让人呼吸急促。但这项研究提出了一个新的可能:呼吸模式本身也可能塑造情绪。如果真是这样,那么通过训练或调整呼吸,就可能成为一种全新的方式来缓解焦虑和抑郁。

当然,要让这项技术真正走入日常生活,还面临挑战。比如,目前的设备需要在鼻下佩戴导管,外观“过于医疗化”;同时它还难以监测口腔呼吸,睡眠时也容易因导管移位影响数据质量。研究人员正尝试设计更隐蔽、舒适的版本,并探索如何将研究成果用于情绪干预和治疗。

总的来说,这项研究为呼吸科学打开了一扇新窗口。它不仅证明了呼吸模式可以作为一种“身份指纹”,还揭示了呼吸与健康、情绪和认知的微妙联系。未来,我们或许真的可以通过“改变呼吸”,来改变生理和心理状态。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:沈雯

审核:陶宁 中国科学院生物物理研究所 副研究员

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划