你是否曾经这样困惑过:明明准备了丰富的科普内容,拍摄出来的视频却总是显得业余?观众划走的速度比你说“关注点赞”还要快?问题很可能出在你的画面构图上!

作为一名科普视频创作者,我走过太多弯路。直到资深科普专家一句话点醒我:“科普视频不缺干货,缺的是用专业镜头语言讲故事的能力!”今天,我将这五大景别构图法则无偿分享给大家,让大家的视频质感瞬间提升!

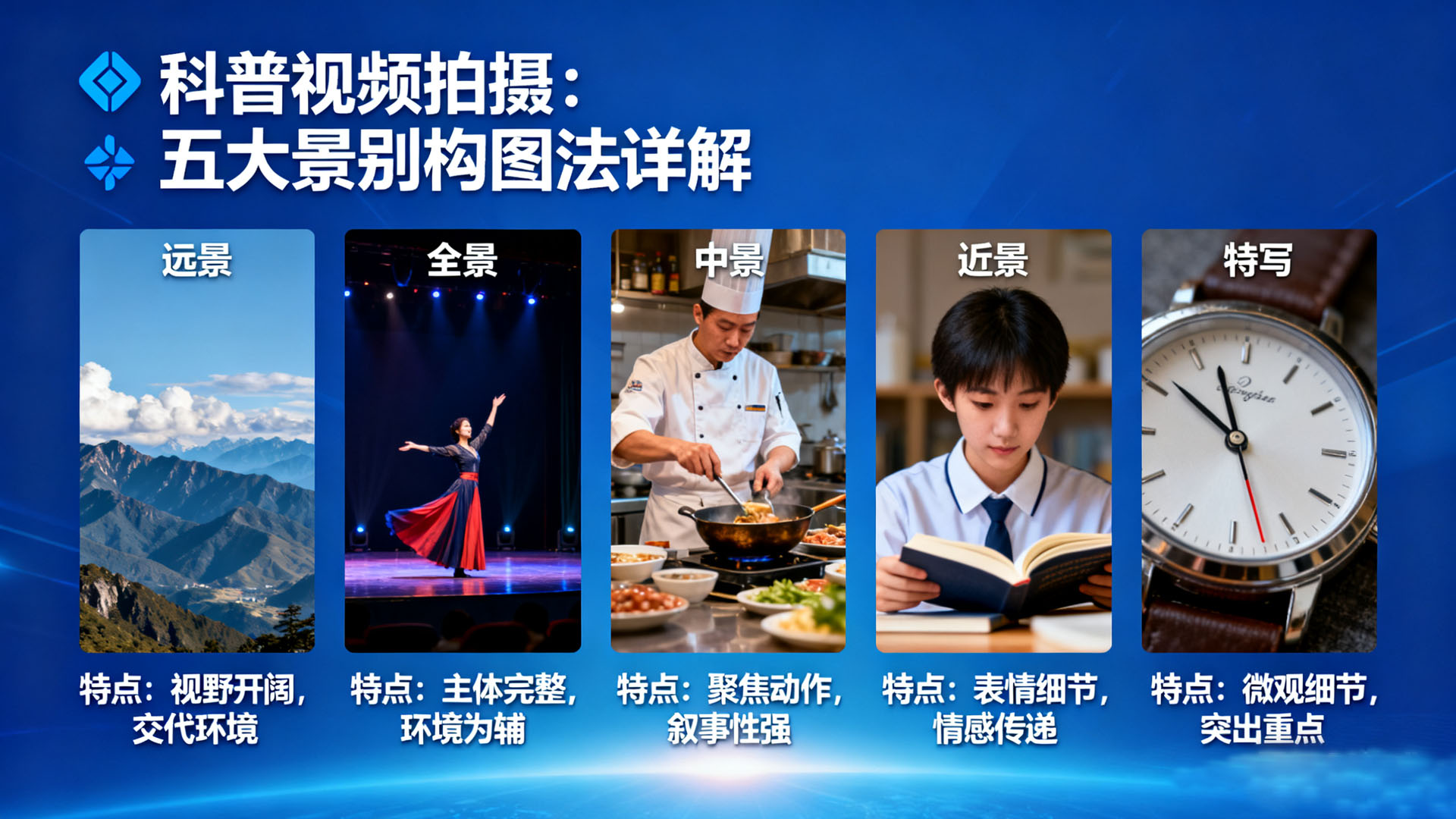

01 全景构图:第一印象决定生死,三秒定乾坤

全景是观众的第一眼印象,决定了你视频的专业度起点。

什么是全景构图? 全景是以完整展现被摄主体及其周围环境为目标的景别。无论是实验室全景、户外采集场景还是工作室全貌,全景镜头能够让观众立即了解故事发生的环境和背景。

拍摄要诀:

保持画面绝对稳定,使用三脚架或稳定器

确保主体在画面中完整呈现,但不过小

留出适当的空间环境信息,但不要过多分散注意力

光线要均匀,避免出现大面积死黑或过曝区域

经典应用场景:

视频开场必用全景!当你介绍“今天我们在实验室研究昆虫行为”时,一个实验室全景镜头瞬间将观众带入科学氛围。过渡场景同样适用,从一个知识点切换到另一个知识点时,用全景“重置”观众视觉注意力。

常见误区:

很多人误以为全景就是站得远一点拍摄,结果导致主体不突出,背景杂乱。正确的全景构图需要精心选择拍摄角度,剔除不必要的元素,确保主体明确且环境信息恰到好处。

02 中景构图:科普视频的黄金C位,叙事之王

中景是科普视频中使用频率最高的景别,没有之一!

什么是中景构图? 中景通常取景于人物腰部以上,或者实验仪器的三分之二部位。它既能展示主体的动作和表情,又能保留部分环境信息,是叙事性最强的景别。

为什么中景是科普视频的黄金景别? 科普视频既要展示知识内容,又要建立主讲人的权威感和亲和力。中景恰好平衡了这两者——既能看清讲解者的面部表情和手势,又能看到操作仪器或展示道具的动作。

拍摄要诀:

主体通常位于画面三分之一处,符合黄金分割原则

保持眼神交流,如果主体看镜头,视线应该与镜头平齐

背景虚化要适度,既要突出主体,又要保留环境

手势动作要在画面范围内,避免“断手”现象

进阶技巧:

尝试“中景平移”,当展示一个较长的实验装置或图表时,平稳地水平移动相机,引导观众视线逐步了解全貌。这种镜头运动尤其适合解释复杂科学原理或展示连续过程。

03 近景构图:情感连接器,让专业与亲和力并存

近景是建立情感连接和展示细节的关键景别。

什么是近景构图? 近景通常取景于人物胸部以上,或者物体的主要特征部位。它放大了主体的表现力,让观众能够捕捉到细微的表情变化和操作细节。

科普视频中的特殊价值: 在解释抽象概念时,近景镜头能够展示讲解者的真诚和专业度;在演示实验操作时,它能够清晰展示关键步骤和手法细节。

拍摄要诀:

对焦必须精准,眼睛或关键部位必须清晰

使用适当浅景深突出主体,虚化分散注意力的背景

保证光线充足且柔和,避免生硬阴影

构图时在视线方向留出适当空间,避免压迫感

情感传递秘诀:

当你解释一个复杂的科学概念时,微微向前倾身并配合专注的表情,近镜头会放大这种“分享重要知识”的亲密感,让观众不由自主地被吸引。

04 特写构图:视觉锤点睛之笔,令人过目不忘

特写是科普视频中的“视觉锤”,能够强化记忆点。

什么是特写构图? 特写极致聚焦于主体的某一部分或物体的局部特征,如眼睛、手部动作、仪器读数、化学反应瞬间等。

为什么特写如此重要? 人脑对细节特写有着天然的记忆优势。一个精彩的化学反应特写、一个昆虫复眼的微观特写,往往比长篇大论的讲解更能让观众记住科学知识。

拍摄要诀:

使用专业微距镜头或手机的微距模式

稳定性至关重要,任何轻微抖动在特写下都会被放大

光线要充足且方向性明确,突出纹理和细节

选择最有代表性和美感的局部进行特写

创意应用:

尝试“特写揭示”技巧——先从特写开始,观众好奇“这是什么?”,然后逐渐拉远揭示全貌。这种悬念式拍摄法能够极大提升视频的吸引力。

05远景构图:氛围感造梦师,打造电影级质感

远景是提升视频专业度和艺术性的秘密武器。

什么是远景构图? 远景的取景范围比全景更广阔,通常用于展示宏大场景或营造特定氛围。主体在画面中可能相对较小,但环境成为叙事的重要组成部分。

科普视频中的创新应用: 展示整个实验室的科研团队工作场景、表现野外科学考察的环境艰苦、呈现天文观测的浩瀚星空...远景能够赋予科普内容一种史诗感和真实性。

拍摄要诀:

多使用延时摄影或缓慢的平移/升降运动

选择有层次感的场景,前景、中景、背景分明

黄金时刻(日出日落前后)的光线最能提升远景质感

可以使用无人机或高举杆获得独特视角

情绪营造技巧:

视频结尾处使用缓慢拉远的远景,配合逐渐淡出的音乐,能够给观众留下余韵悠长的感受,增强科普内容的思想深度和艺术价值。

06 五大景别实战工作流:像专业导演一样思考

现在,让我们看看如何将这五大景别有机组合,打造专业级科普视频:

开场3秒钩子: 远景建立氛围→快速切换到特写镜头制造悬念→中景揭示主体和环境

核心知识讲解: 中景为主,近景强调重点,特写展示关键细节

实验演示环节: 全景建立实验 setup→中景展示操作过程→特写捕捉现象变化

过渡转换: 远景重置视觉注意力,为下一个知识点做准备

结尾记忆点: 近景总结核心观点→缓慢拉到大全景,留下回味空间

剪辑节奏秘诀: 知识密度高的部分景别切换频率加快(2-3秒一切),概念解释部分可延长单一景别时间(5-8秒)。

记住,景别切换就像文章中的标点符号:全景是句号,中景是逗号,近景是强调号,特写是惊叹号,远景是章节结尾。合理运用才能创造出流畅的视觉语言。

07 设备不重要,思维是关键

你可能会问:“我需要专业相机才能拍出这种效果吗?”完全不是!现代智能手机完全能够胜任五大景别的拍摄:

使用主摄像头拍摄中景和近景

超广角镜头拍摄全景和大全景

使用人像模式或微距附件拍摄特写

几十元的手机稳定器就能大幅提升画面质感

最重要的是培养“景别思维”:在拍摄每个镜头前, 下意识地先思考:“这个知识要点用什么景别表现最合适?如何通过景别变化引导观众注意力?”

现在就开始实践吧!选择一个小科普主题,刻意运用这五大景别进行拍摄练习。很快你会发现,自己的视频质感发生了质的飞跃!

下一步行动建议:

重新审视你最近的一个视频,分析景别使用比例

选择一个简单科普主题,用五大景别各拍一个镜头

拼接成15秒短视频发布,标注#景别法则实战#

观察观众留存率和互动数据的变化

掌握景别构图法则,你的科普视频就能在信息密度和视觉美感之间找到完美平衡,让深奥的科学知识变得既易懂又令人难忘!现在就开始你的导演之旅吧!(作者:崔文存,一级摄影师,太原技术转移促进中心助理研究员)

来源: 太原科技

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

太原科技

太原科技