近日,陈阿姨(化名)不慎摔倒后,只是揉了揉脚踝便以为“没事”,不料次日脚踝肿胀得无法行走,就医检查后才发现是骨折,已耽误最佳复位时机。

在临床中常有因“不懂急救、用错方法”加重伤情的患者。当意外摔伤、骨折、关节扭伤发生时,第一反应的对错,直接关系到恢复速度,甚至能避免留下终身后遗症。受伤后如何急救少遭罪?湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)骨伤四科陈希龙主任为大家科普。

先“判断”:这3种情况,10分钟内必须启动急救

骨伤急救的第一步不是“处理伤口”,而是“判断危险程度”。出现以下3种信号,说明伤情可能危及健康,别犹豫,立刻做初步处理并送医。

(▲AI图)

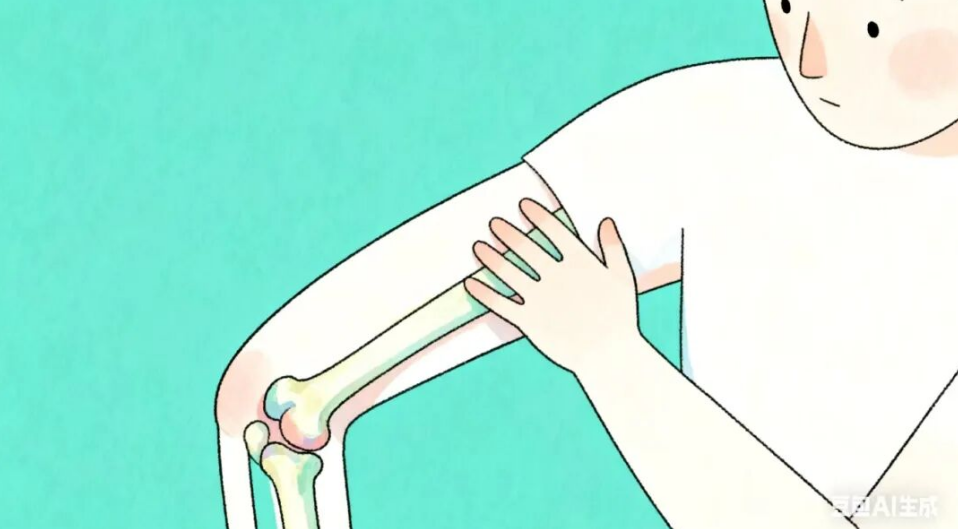

1、肢体“变样”

手臂、腿弯成不自然角度,或能摸到骨骼凸起,大概率是骨折移位。

(▲AI图)

2、出血止不住

伤口渗血快,用干净毛巾按压5分钟仍止不住,可能伤到血管。

(▲AI图)

3、疼到动不了

轻轻碰一下受伤部位就剧痛,或根本不敢抬肢体,可能是严重骨折、韧带撕裂。

学“保命四步”:家里、户外都能用的急救法

很多人觉得急救要“专业工具”,其实身边的东西就能用。陈希龙主任拆解了适合普通人的“止、固、抬、送”四步法,连老人都能记住:

1、止:出血这样压,不慌也不疼

伤口出血时,找干净纱布、毛巾(实在没有,用洗干净的棉质衣物也行),叠成方块压在出血点上——别来回擦,也别压一会儿就掀开看,持续按压3~5分钟,血止住前尽量不动。如果是四肢出血,还需把受伤的胳膊/腿抬高过心脏,帮着止血。

2、固:固定不用“硬凑”,舒服最重要

骨折后最怕“动”,固定就是让受伤部位“不晃”。家里的硬纸板、杂志,户外的树枝、矿泉水瓶(空瓶)都能用。

(▲AI图)

①手臂骨折:把硬纸板弯成和手臂贴合的形状,垫上软布裹在胳膊上,再用绳子把胳膊绑在躯干旁。注意:别勒太紧,能伸进去一根手指就行。

②脚踝扭伤:用硬纸板剪成“U”形,裹在脚踝周围固定,避免走路时脚踝歪向一侧。

3、抬:肿得快?抬高比吃药管用

不管是脚崴了还是手砸了,固定后赶紧把受伤的肢体抬高:坐着时脚肿了,就把脚放在矮凳上;手臂肿了,就用围巾挂在脖子上(别垂着)。这样能让血液回流,减轻肿胀,后续恢复能快3~5天。

4、送:精准就医,科学转运

①精准选择医院:优先前往设有“骨伤专科”的医疗机构。此类医院配备专业的骨折复位与固定设备,医护人员在骨伤诊疗及后续康复指导方面更具专业性。

(▲AI图)

②科学转运护理:转运途中,务必使患者保持平躺姿势,确保受伤肢体(如腿部)完全不受力,严禁让患者自主活动受伤部位,如自行行走。

这3个误区,害了太多人

陈希龙主任盘点了令人痛心的临床高频错误,家里有老人、小孩的家庭更需注意。

误区1:“骨折了,先掰回来”

去年有个小伙子打篮球骨折,朋友帮忙“掰着复位”,结果把神经戳伤了,后续花了3个月才恢复。非专业复位等于“二次伤害”,哪怕骨头歪得明显,也先固定,等医生用专业手法复位。

误区2:“崴脚后热敷,越敷越舒服”

刚崴脚时,血管像破了的水管,热敷就是“给水管加压”,肿得更厉害。正确做法是:48小时内用冰袋裹着毛巾敷(每次15分钟,隔1小时敷一次),48小时后再用热毛巾敷,帮着散瘀血。

误区3:“老人摔了,能走就没事”

“我接诊过一位爷爷,摔了后说‘没事,能走’,结果一周后疼得下不了床,检查发现是股骨颈骨折,因为走路让骨折端移位了。”陈希龙主任特别提醒:老人骨头脆,哪怕摔了后能走,也最好先坐下来,用硬纸板固定腿部,让家人送医拍个片——花10分钟检查,总比后续手术遭罪强。

(▲AI图)

专家提醒

急救不是“会不会”,而是“用不用”。骨伤四科陈希龙主任及团队提醒:在意外发生时,多花1分钟做对急救,不仅能帮自己或别人减少痛苦,更能为后续治疗“铺好路”。学会这些急救知识,就是给家人和自己一份“健康保险”。

湖南医聊特约作者:湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院) 骨伤四科 姚瑶

关注@湖南医聊,获取更多健康科普资讯!

(编辑92)

来源: 湖南省中西医结合医院 姚瑶

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

湖南医聊

湖南医聊