近日,中国科学院生态环境研究中心区域与城市生态安全全国重点实验室孙然好研究员和陈利顶研究员等,在城市化对居民主观福祉(Subjective Well-being, SWB)的影响方面取得重要进展。相关成果发表在National Science Review (《国家科学评论》)。

这项研究创新性地提出了耦合生态学和社会科学的研究框架,利用中国107个城市530万条社交媒体数据评估居民SWB,根据292万张街景图像量化城市景观变化,揭示了从老城区到新城区的SWB变化规律及驱动机制。结果表明,城市化通过生态基础设施和社会经济途径对不同幸福感水平的人口产生相反的影响,从而显著缩小了居民幸福感差距。研究成果为理解城市化与居民福祉之间的复杂关系提供了全新的数据和视角,也为建设智慧、韧性和宜居城市提供了关键科学依据。

城市化对社会系统和生态系统的影响机制不清楚

大量研究表明城市化对社会系统和生态系统产生了多维度、多阶段的复杂影响,城市化在带来更多就业机会、改善基础设施的同时,也带来了环境污染、交通拥堵和社会压力等多方面的挑战。中国经历了过去三十年的快速城市化,大范围地重塑了社会经济结构和生态基础设施。然而,目前的研究主要依赖统计调查数据来表征居民主观福祉,难以捕捉个人层面福祉的动态变化,导致社会-生态系统的演变规律及其对人类福祉的影响尚不清楚。

街景数据揭示了城市扩张和生态格局演变规律

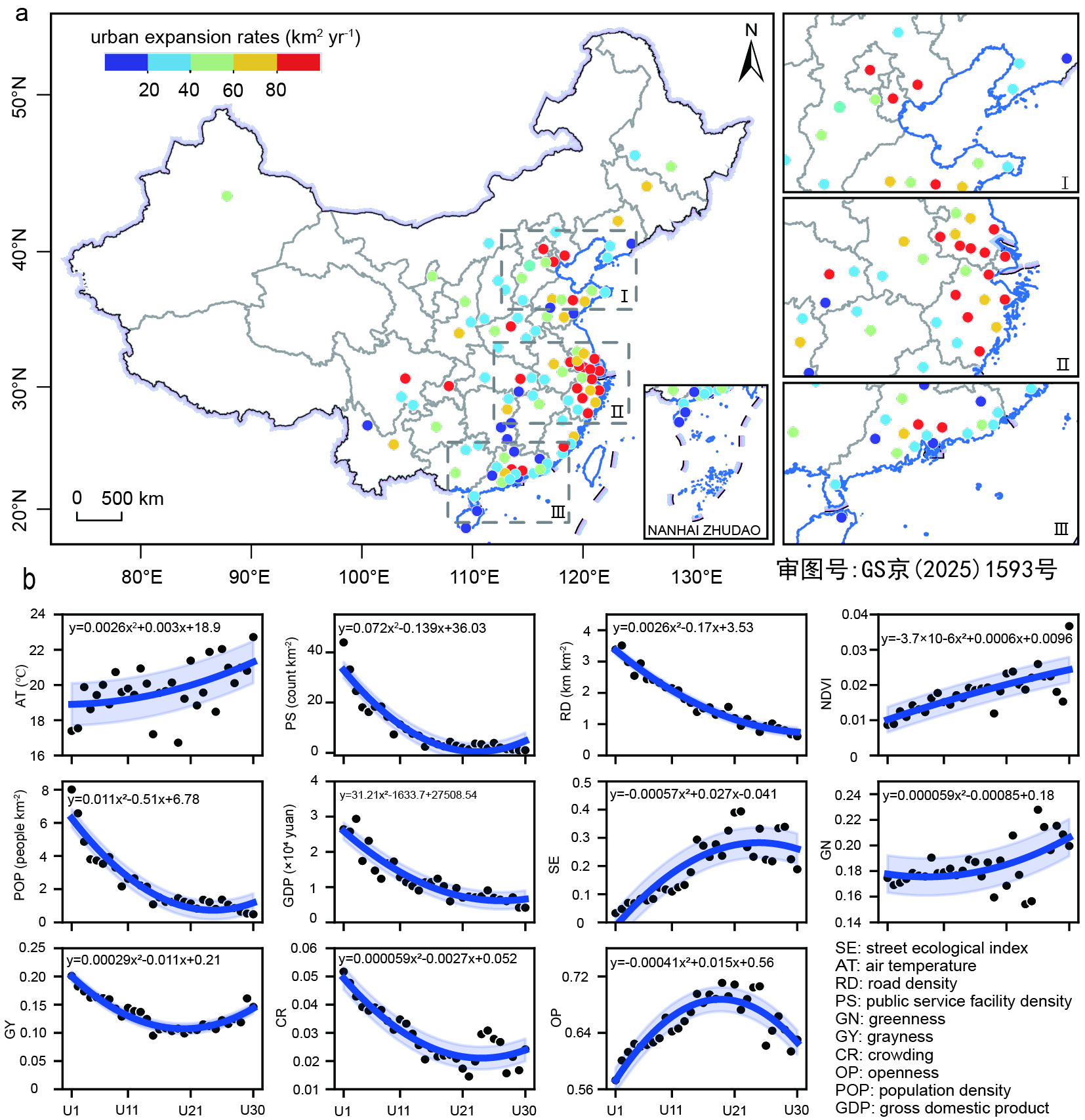

随着大数据和人工智能技术的兴起,研究团队利用海量、高精度、多模态的城市数据,评估了主观福祉随城市进程的动态变化,并分析了社会经济和生态因素对主观福祉的影响。夜间灯光数据表明,过去30年中国107个案例城市的总面积扩大了十倍,从2.0×104 km2增长到21.2×104 km2。研究团队使用预训练的DeepLabv3模型分析了292万张城市街景数据,提出了绿度、灰度、开放度和拥挤度四个维度的三维景观指数。从城市核心区到郊区,揭示了不同维度的城市景观指数呈现差异化趋势,通过构建了综合的三维景观指数(SE),阐明了城市生态格局随城市化阶段的非线性递变规律。

图1 中国城市化驱动的社会系统和生态系统变化规律

社交媒体大数据反映了居民主观福祉的区域差异

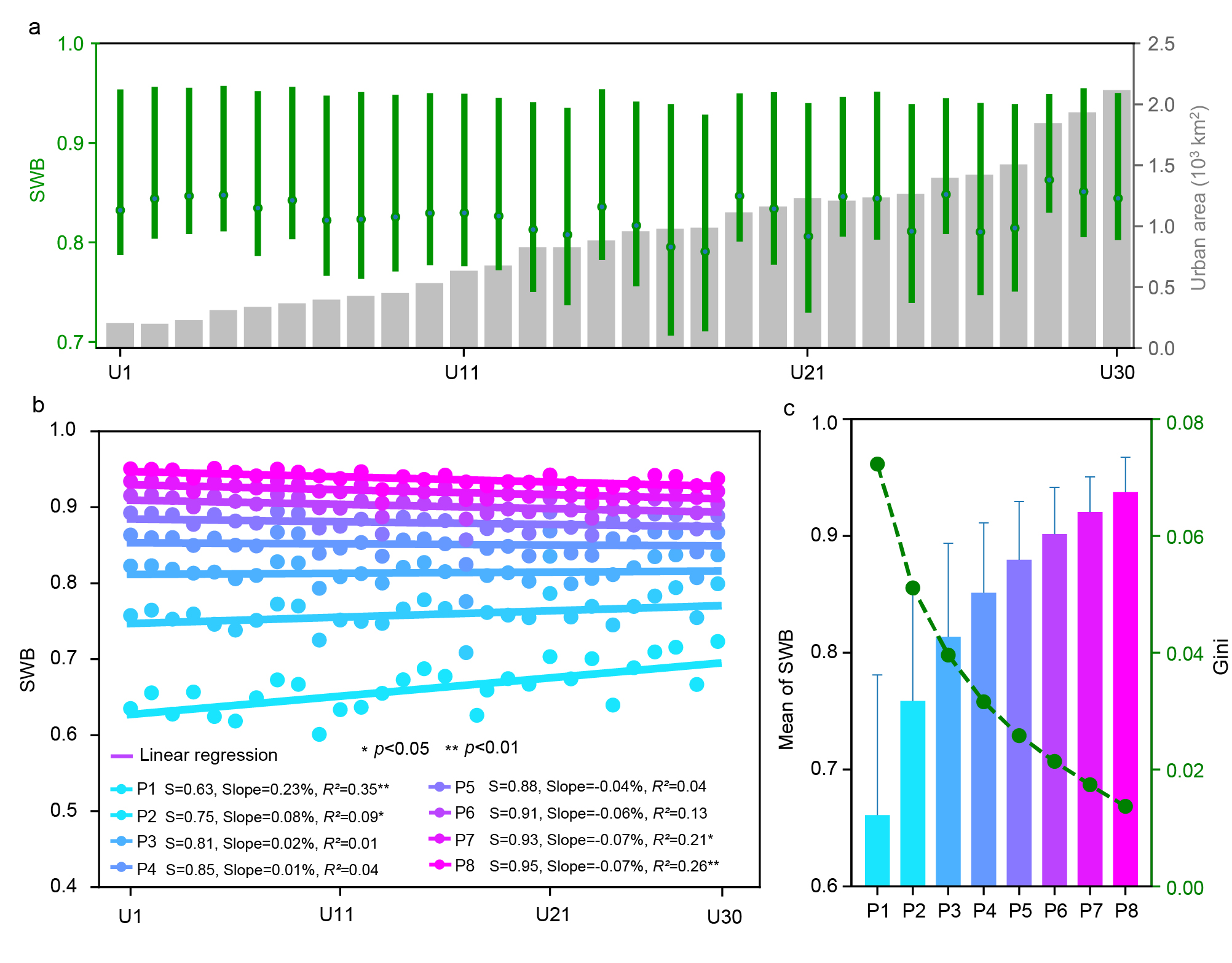

基于深度学习的BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)模型,对530万条微博进行量化,获得不同地理位置居民SWB。结果表明,平均SWB值在城市化梯度上比较稳定,然而基于分位数的不同福祉水平却表现出了显著的梯度变化规律。从城市核心区(U1)到郊区(U30),低幸福感群体SWB显著上升,高幸福感群体SWB呈现略微下降趋势,Gini系数表征的SWB不平等性显著降低了12%。

图2 主观福祉随城市化梯度的变化趋势

居民主观福祉的关键影响因素

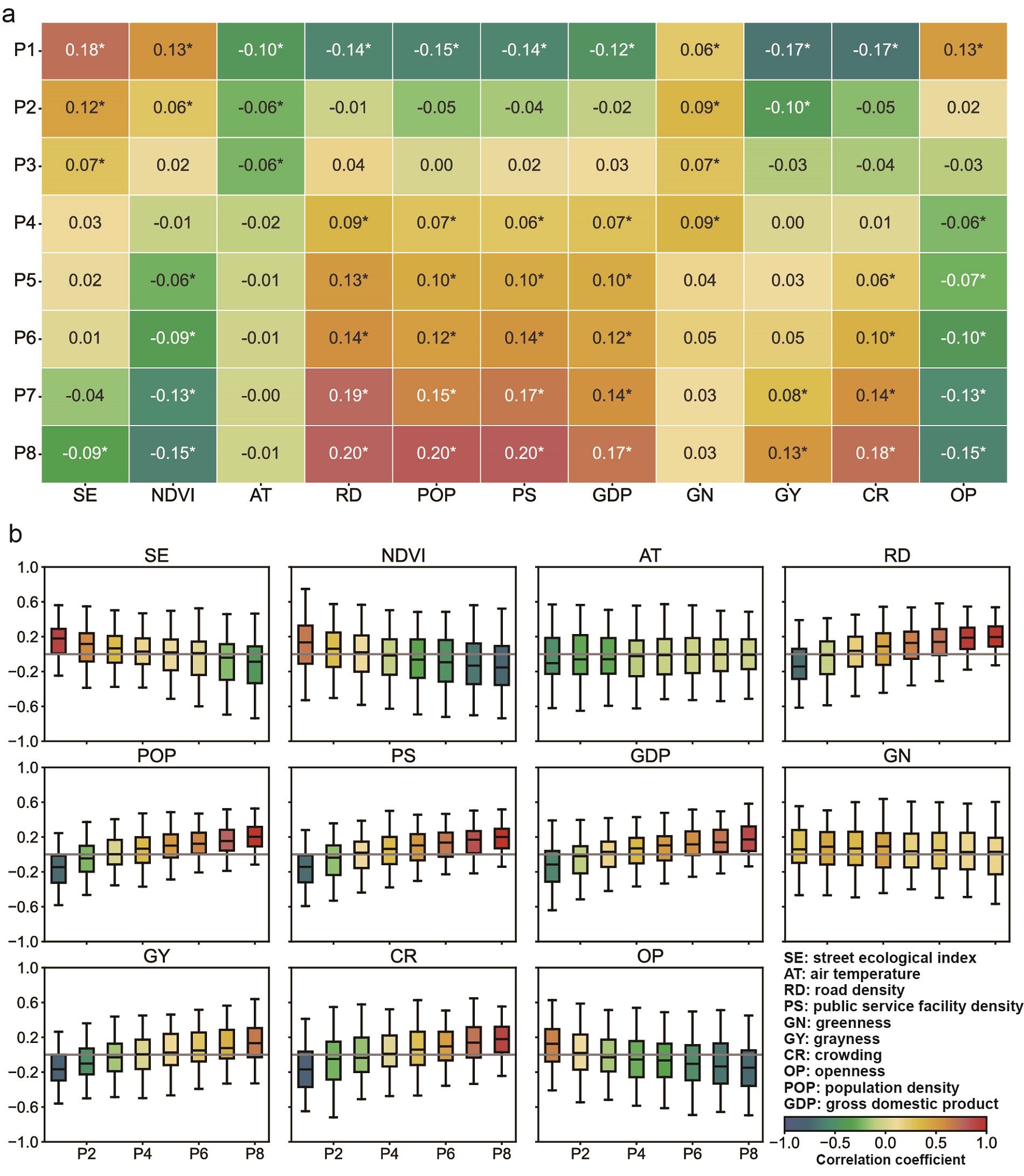

对于低SWB群体,城市生态因素(绿化覆盖率、综合景观指数)是提升福祉的关键;而对于高福祉群体,人口密度、公共服务设施可及性等社会经济因素与福祉的关联更为紧密。此外,经济发展水平(GDP)与主观福祉的关系也呈现出从低福祉群体的负相关到高福祉群体的正相关的转变。研究结果揭示了城市化影响居民幸福感的阶段性特征和多维复杂机制。

图3 主观福祉与影响因素的相关性分析

亮点

该研究首次融合社交媒体、街景图像等多源大数据与深度学习算法,探究了全国尺度城市化发展对居民主观福祉的影响,研究方法具有推广价值。研究结果揭示了城市化通过生态和社会经济途径对不同福祉水平的人群产生相反的影响,从而显著缩小了居民主观福祉的差距,为城市生态-生态综合管理提供了科学依据。

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社