出品:科普中国

作者:郑铠沅(地图学与地理信息系统专业在读博士)

监制:中国科普博览

2025年8月19日,酒泉卫星发射中心传来轰鸣巨响——随着火箭刺入苍穹,我国首颗具备全极化、业务化观测能力的商业合成孔径雷达(SAR)卫星“海哨二号(AIRSAT-05)”成功入轨!

当发射画面里的白雾与火光不断刷屏,我们在又一次为中国航天事业自豪的同时,也充满好奇:这颗卫星有何特别之处?它又会如何改变我们的生活?今天,我们就拆开这颗“太空超级锐眼”的“技能包”。

图1 海哨二号发射瞬间

该卫星由中国科学院微小卫星创新研究院牵头,中国科学院空天信息创新研究院、中科卫星科技集团有限公司、齐鲁空天信息研究院等多单位共同研制。

(图片来源:酒泉卫星发射中心)

不畏浮云遮望眼,昼夜无阻看地球

海哨二号是一颗X波段合成孔径雷达(SAR)卫星,属于“主动遥感”家族,是一种在不接触目标的情况下、探测目标辐射和反射的电磁波信息的技术。先别急着被这些复杂生僻的词汇劝退,其实遥感很日常——你给朋友拍照时,没碰到对方,却能捕捉记录影像,这就是最简单的遥感。

而卫星遥感又可以分为被动遥感和主动遥感两类。我们较为熟悉的光学遥感卫星就是被动遥感,依靠太阳光等其他光源,白天能给地球拍下“彩色照片”。可一旦太阳落山,没了光源,它就没了“视力”,变成了“睁眼瞎”。但海哨二号的“主动遥感”不一样——它自带SAR这个“手电筒”,能发射X波段微波照亮地球,不管白天黑夜,都能为地球拍下清晰的“微波照片”。

更厉害的是,微波波长较长,能穿透云雨。阴雨天时,光学卫星只能对着厚厚的云层“望云兴叹”,海哨二号却能凭借“穿透术”,清晰捕捉地表的真实模样,是一双“不畏浮云”的太空锐眼。

看得广还看得清,全极化“火眼金睛”辨万物

衡量卫星观测能力的关键是幅宽和分辨率。幅宽决定了卫星的视野范围,分辨率则关系到看清细节的能力。而海哨二号不仅在这两方面上都是无疑的“优等生”,还自带“变焦相机”般的多种工作模式:

聚束模式像在给地球拍“超清特写”,卫星可以在飞跃目标的全过程中持续为重点目标“拍照”,成像分辨率更是优于1m,细节可一览无余;条带模式像“扫描仪”,以3米分辨率、30公里幅宽进行成像;扫描模式则开启了“广角全景”,幅宽超过300公里,最大视野比大部分商业SAR卫星宽30倍;波模式则专门观测海浪参数,为海洋气象预报和航运安全助力。

图3 单极化、全极化图像示意(高分三号)。左:3m单极化;右:8m全极化。

(图片来源:CSDN)

不过,更厉害的还是海哨二号“火眼金睛”般的全极化成像能力。就像人眼区分不同颜色的能力,卫星的极化方式就是卫星“看”物体时捕捉的电磁波振动方向的种类,SAR卫星通过“看”不同振动方向的微波来分辨地面物体。普通商业SAR卫星多为单极化模式,只能“看”一种振动方向,像看黑白照片;而海哨二号的全极化模式能同时“看”四种关键振动方向,如同升级成了彩色照片。不仅如此,在全极化模式下,卫星不但能“看见”、还能“看懂”:比如同样看一片农田,单极化卫星通常只说“这是耕地”;而海哨二号却能精准区分“这里种的是小麦,那边是水稻,角落那块是玉米而不是大豆”。“火眼金睛”名不虚传!

小身材里有“大智慧”,自带“大脑”提效率

别看海哨二号功能强大,“身材”却依然能保持轻巧不臃肿:总重量约440千克,尺寸约1.5米见方,属于小型卫星。轻量化设计不仅降低了发射成本,还能提高任务灵活性。

更值得称道的是它的“智能大脑”——高性能在轨处理模块。传统卫星有个小缺点,即需要将海量原始数据传回地面才能处理,耗时较久;而海哨二号可以直接在太空进行数据处理和信息提取,生成用户需要的有用信息后再传回地面,大幅缩短了数据的传输和处理时间,提高了数据应用效率。这种“快速响应”的能力,在地震、山洪等应急场景“抢”下抢险救援的宝贵黄金时间。

多面玲珑显神通,地球各域来守护

凭借上述多种强大本领,海哨二号可为多个重要领域提供关键的数据支持。

海洋环境与安全:永不疲倦的“海面交警”与“环境卫士”

地球表面大半被海洋覆盖,它的环境变化和安全状况对我们至关重要。海哨二号就充当了这片蓝色疆域的“海面交警”,24小时全天候“巡逻”:

原油泄漏时,油膜形成的独特深色斑块在SAR图像上清晰可见,可快速锁定污染范围、跟踪扩散趋势,为应急处理抢时间;

监测海面微变化来辅助分析鱼群分布,助力渔业部门合理规划捕捞、保护生态;

300公里宽的“超广角视野”可识别跟踪各类船只,为海上交通管理与搜救提供实时关键信息。

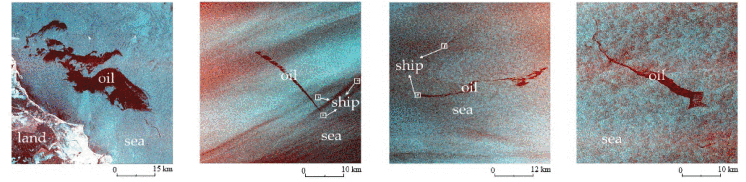

图4 Sentinel‑1 PolSAR 图像中的海上溢油。

(图片来源:参考文献[2])

极地科考与航运:识别冰障的“极地领航员”

极地环境恶劣关乎全球气候,海哨二号成为极地科考和航运的“得力助手”。

它的全极化成像能区分“一年冰”与“多年冰”(更厚更危险),能够提供可靠“领航图”,帮助船只选择最安全经济的航线。

同时,其高分辨率成像能力可清晰呈现极地地形与冰貌细节,通过长期连续观测,能够准确追踪冰盖消融动态与冰架稳定性变化,为科学家探究全球气候变化的奥秘提供关键数据。

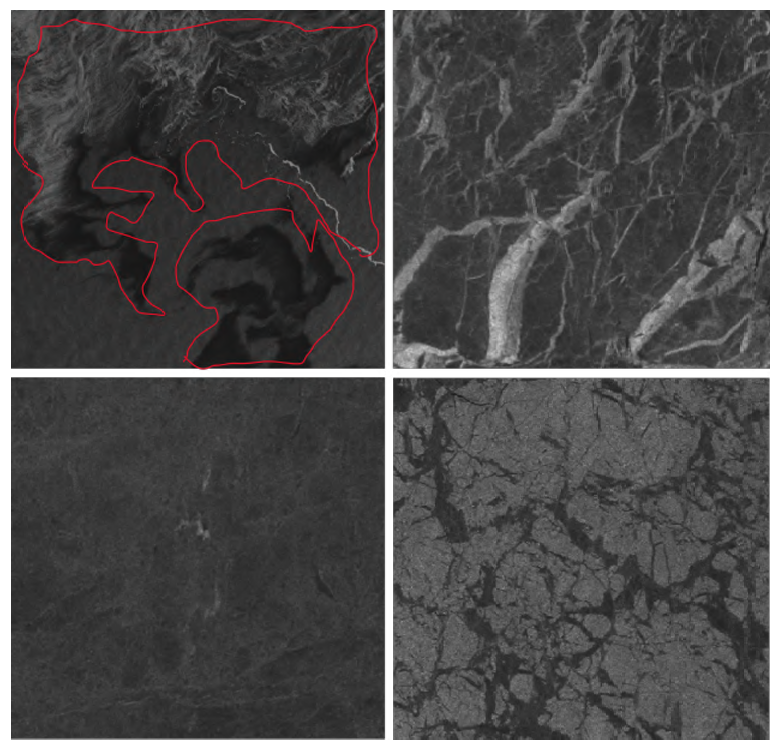

图5 SAR图像上四种冰类型:左上为冰水边界附近的新冰区域(红色勾出),右上为初期冰,左下图为一年冰,右下为多年冰。

图像来自C波段RADARSAT-2 HH通道。

(图片来源:参考文献[3])

国土资源调查:洞察大地的“体检医生”

城市扩张、退耕还林、农田耕种……地表动态变化不断,但这些都逃不过海哨二号的“眼睛”。高分辨率重复观测,如同给国土做上了“高清定期体检”。

它能精准分辨森林、城市等地表类型,甚至细化到居民区、工业区、农作物种类,通过不同时期图像的对比,可摸清国土现状、掌握土地利用变化,助力资源保护与发展规划;

微波还能穿透农作物冠层,反演土壤湿度与作物生长状态,为农业产量预估、灾害评估护航;

凭借岩石矿物对雷达波的不同反射特征,海哨二号还能为矿产勘探提供线索、提升找矿效率。

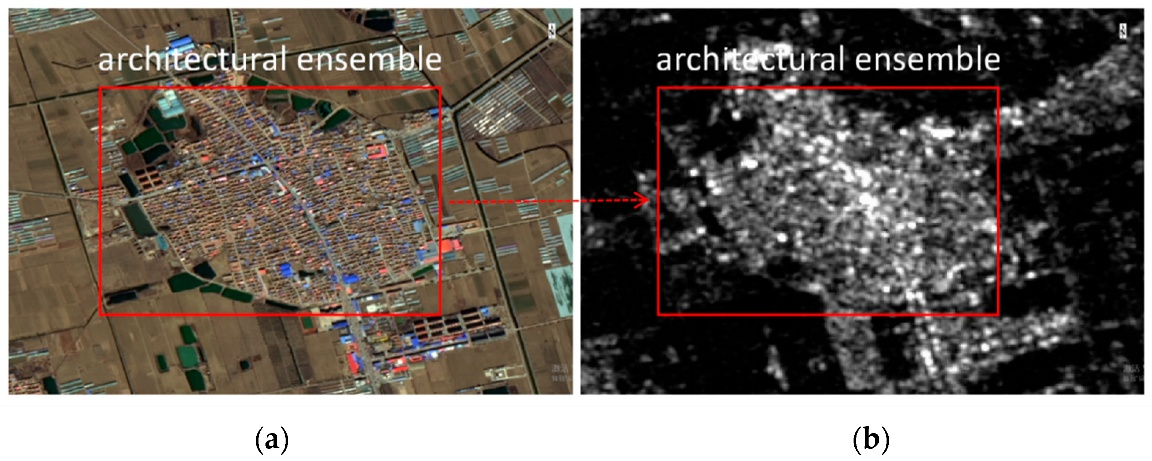

图6 SAR图像上的城市群结构(常熟市局部)。

(a) 为2.5m分辨率的光学遥感图像,(b)为10m分辨率的SAR图像。

(图片来源:参考文献[4])

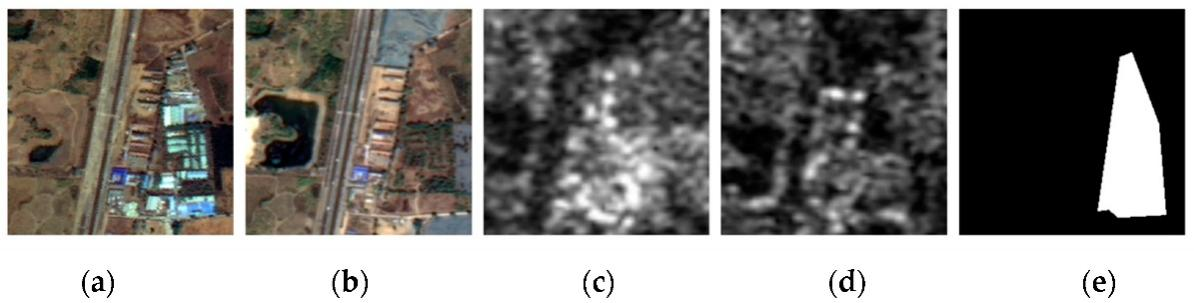

图7 SAR图像能够帮助发现城市内变化的建筑区域,

(a)、(b)为建筑发生变化前后的光学遥感图像;(c)、(d)为建筑发生变化前后的SAR图像;(e)为建筑发生变化的区域范围。

(图片来源:参考文献[4])

应急灾害:争分夺秒的救援“急先锋”

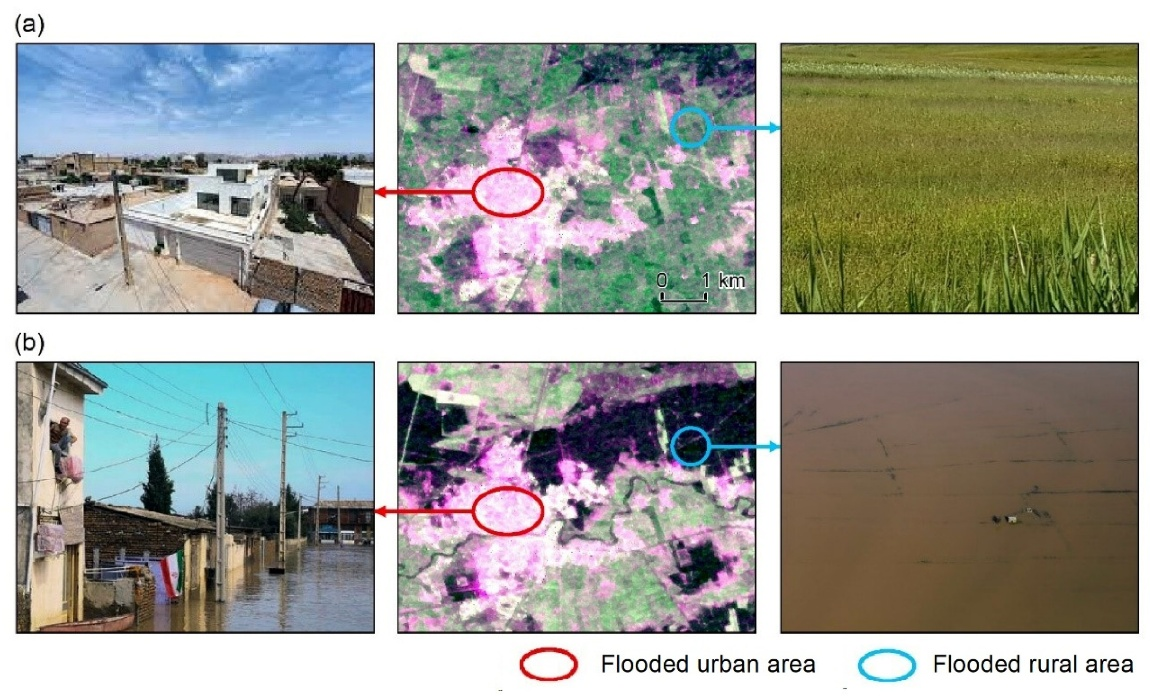

地震、洪涝、滑坡等灾害发生时,灾区往往天气恶劣、通信中断,快速、准确地获取灾情信息成了难题。这时海哨二号就能“挺身而出”。

在浓烟、降雨等复杂环境下,它仍能迅速捕捉灾区最新影像:地震后可识别道路损毁、建筑倒塌情况,帮助救援人员规划路线;洪涝时能精确勾勒淹没范围、监测汛情,为分洪决策提供支持。

更关键的是,海哨二号靠着智能在轨处理模块与地面便携接收站的配合,灾情信息从获取到交付仅用十几分钟,为救援抢出宝贵时间,比传统卫星快了不知多少倍!

图8 SAR图像中的洪水区域示例。

(图片来源:参考文献[5])

从穿透云雾的精准持续观测,到全极化智能识别的“火眼金睛”,海哨二号这双“太空锐眼”正在用科技守护我们的家园。然而,它并非“孤军奋战”——作为AIRSAT星座的一员,它将与星座中其他卫星协同,织就一张覆盖更广、重访更快、能力更强的天基监测网,书写服务人类、探索未知的崭新篇章。

未来,随着更多新卫星入列,中国航天还会带来哪些惊喜?让我们一起期待!

参考文献:

[1] X. Ma, J. Xu, P. Wu, and P. Kong, ‘Oil Spill Detection Based on Deep Convolutional Neural Networks Using Polarimetric Scattering Information From Sentinel-1 SAR Images’, IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, vol. 60, pp. 1–13, 2022, doi: 10.1109/TGRS.2021.3126175.

[2] X. Chen, K. A. Scott, M. Jiang, Y. Fang, L. Xu, and D. A. Clausi, ‘Sea ice classification with dual-polarized SAR imagery: a hierarchical pipeline’, in 2023 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision Workshops (WACVW), Waikoloa, HI, USA: IEEE, Jan. 2023, pp. 224–232. doi: 10.1109/WACVW58289.2023.00028.

[3] Y. Du, R. Zhong, Q. Li, and F. Zhang, ‘TransUNet++SAR: Change Detection with Deep Learning about Architectural Ensemble in SAR Images’, Remote Sensing, vol. 15, no. 1, p. 6, Dec. 2022, doi: 10.3390/rs15010006.

[4] H. Zhang, Z. Qi, X. Li, Y. Chen, X. Wang, and Y. He, ‘An Urban Flooding Index for Unsupervised Inundated Urban Area Detection Using Sentinel-1 Polarimetric SAR Images’, Remote Sensing, vol. 13, no. 22, p. 4511, Nov. 2021, doi: 10.3390/rs13224511.

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览