在很多人眼里,打呼噜不过是睡觉时的 “小插曲”,顶多影响他人休息,但在呼吸科医护人员看来,这看似普通的呼噜声,或许是阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(OSA) 的信号,一种潜藏在睡梦中的危险疾病。

一、呼噜背后的 “窒息时刻”

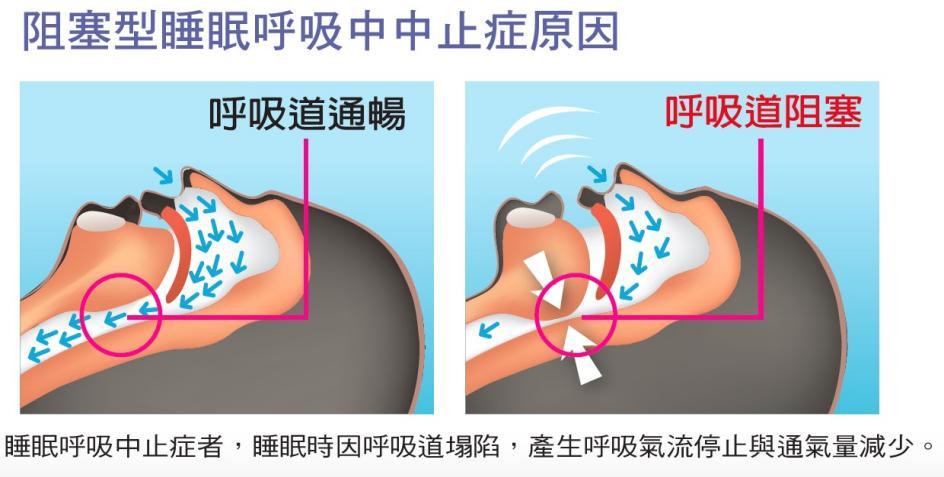

打呼噜,本质是气流穿过狭窄气道时产生的震动声。可在OSA患者身上,情况远不止“狭窄”这么简单 —— 气道有时会彻底被 “堵住”。

当人进入睡眠,喉咙肌肉放松,舌根或周围软组织会像 “塌陷的门” 一样堵住气道。此时,胸膛还在努力起伏,却吸不进一丝空气。这种“窒息”状态会持续几秒到十几秒,直到大脑察觉缺氧,紧急发出“醒一醒”的指令,身体才会微微一颤,呼吸暂时恢复,随后又陷入睡眠。

这样的“呼吸暂停”,一夜可能发生几十次甚至上百次。睡眠被反复打断,身体器官长期在缺氧环境下工作,健康隐患早已埋下。

二、“反常信号”可能是 OSA 在预警

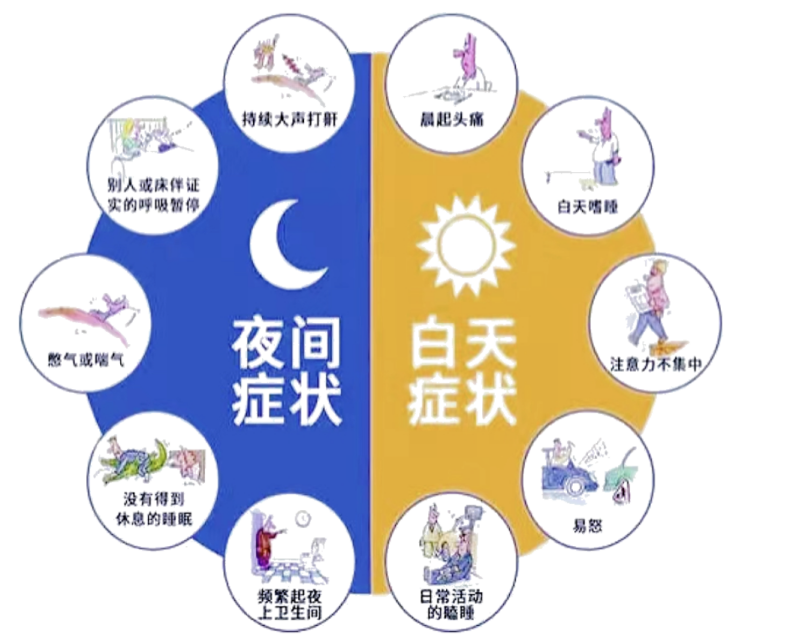

很多OSA患者没意识到自己呼吸异常,但身体会悄悄发出 “求救信号”:

白天总像没睡醒,忍不住犯困、打瞌睡,哪怕前一晚“睡够了”。

记忆力下降明显,注意力很难集中,工作、学习效率变低。

情绪变得不稳定,容易烦躁、发脾气,甚至出现焦虑、抑郁倾向。

早晨起床后头痛难忍,嘴里还干得发苦。

如果家属说过 “你呼噜声突然没了,像憋住气一样,过会儿才大口喘气”,那更要警惕 —— 这正是夜间呼吸暂停的典型表现,千万别不当回事!

三、OSA 的危害有多可怕?

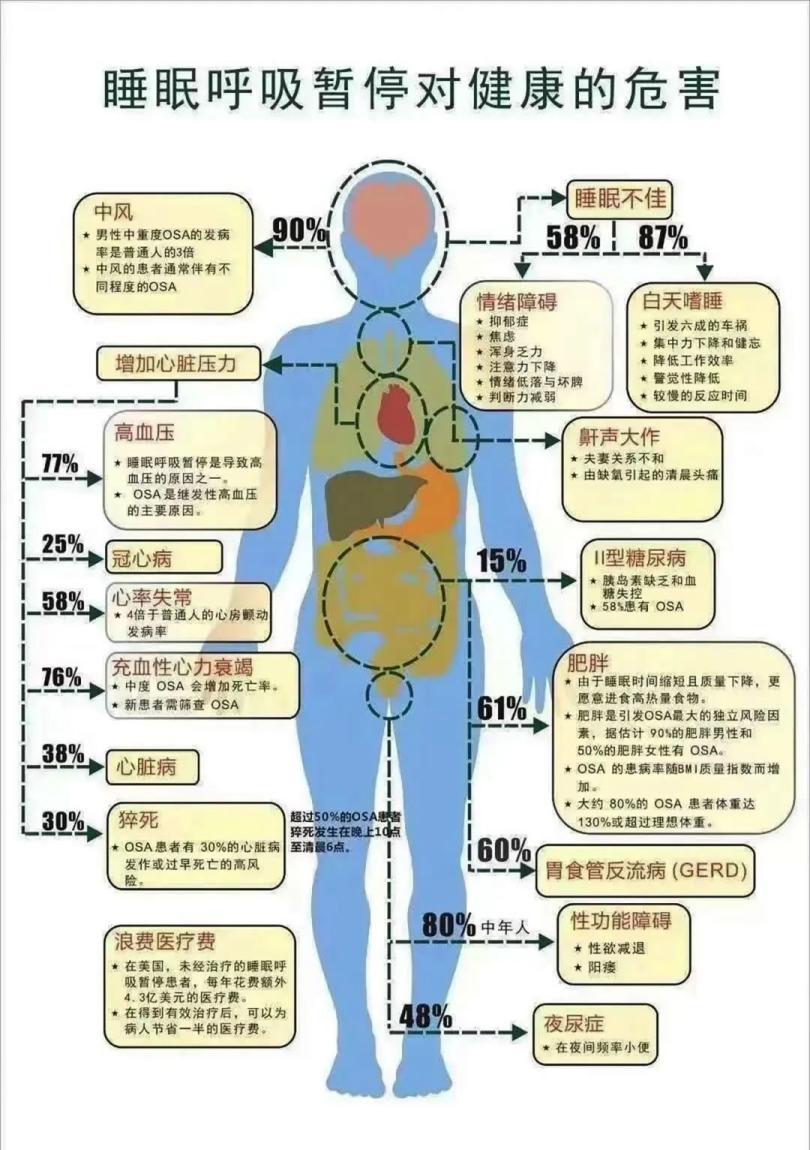

OSA 可不是 “影响睡眠” 这么简单,它会像 “隐形杀手” 一样,攻击全身器官。以下这些数据,揭露了它的真实危害:

1. 心脑血管:高危风险聚集地

高血压:77% 的 OSA 患者是高血压的 “受害者”,OSA 更是继发性高血压的主要原因。

冠心病:58% 的冠心病患者伴有 OSA,OSA 患者患冠心病的风险比普通人高。

中风:OSA 患者中风风险是普通人的 3 倍,87% 的中风患者都有不同程度 OSA。

心律失常:OSA 患者心房颤动发病率是普通人的 4 倍,超过 50% 的 OSA 患者有心脏病发作或过早死亡的高风险。

猝死:30% 的 OSA 患者有夜间猝死风险,且 60% 的猝死发生在22时到 6 时。

2. 代谢与体重:恶性循环的 “推手”

肥胖:90% 的肥胖男性和 50% 的肥胖女性患有 OSA,肥胖是引发 OSA 最大的独立风险因素;反过来,OSA 导致睡眠质量差,患者更倾向于吃高热量食物,进一步加重肥胖。

糖尿病:58% 的 OSA 患者伴有 II 型糖尿病,会导致胰岛素缺乏、血糖失控。

3. 其他器官:难逃 “牵连”

消化系统:80% 的 OSA 患者会出现胃食管反流病(GERD)。

泌尿系统:夜尿症高发,患者夜间频繁起夜小便。

生殖系统:48% 的 OSA 患者存在性功能障碍,包括性欲减退、阳痿。

神经系统:白天嗜睡、注意力下降、反应变慢,会引发六成的车祸;还会导致情绪低落、判断力减弱、健忘。

4. 经济与健康双重负担

在美国,未经治疗的 OSA 患者每年额外花费 4.3 亿美元医疗费;有效治疗后,可节省一半费用。

中度 OSA 会直接增加死亡率,新确诊的心脏病患者中,61% 需要筛查 OSA。

四、4 个日常小方法,帮你睡得更安心

改善夜间呼吸暂停,不用等 “严重了” 才行动,从生活细节入手就能见效:

选对睡姿:仰卧容易让喉咙塌陷,尽量侧睡,或稍微抬高头部,让气道保持通畅。

规律作息:每天固定时间睡觉、起床,保证充足睡眠,有助于呼吸道稳定。

调整生活习惯:减重(对肥胖患者尤其关键)、少喝酒、避免吃安眠药,都能减少气道阻塞。

关注身体信号:一旦出现早晨头痛、白天困倦、情绪波动大,及时记录症状并告诉医生,方便调整治疗方案。

对轻度 OSA 患者来说,坚持这些方法,就能明显改善夜间呼吸,提升睡眠质量。

五、越早发现伤害越小

别以为 OSA 是老年人的 “专利”—— 年轻人、甚至儿童都可能患病。越早发现、越早干预,就能越少减少对心脏、大脑、血管的长期损害。

有时,家属一句 “你睡觉会憋气” 的提醒,或是护士夜间巡视时的细心观察,就能让患者及时得到诊治,避免危险升级。

呼噜声可能只是 “声音大”,但夜间呼吸暂停,是睡梦中一次次被迫 “停止呼吸”。

来源: 温州市护理学会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

温州市护理学会

温州市护理学会