地球的往昔肯定不太平静,不断遭受太空岩石的袭击、冲撞,甚至毁坏。有时,生物因此大量灭绝,地球的可居性也大幅改变。然而,除了导致大灭绝外,巨型撞击事件亦是生命得以在地球上繁衍的契机,甚至可能促成了月球的形成。

太阳系中有许多小行星和彗星。轨道接近地球的小行星被称为「近地小行星」。太阳系中的小行星大多分布在火星和木星之间的小行星带,那里有数百万颗小行星,其中最大的一颗是平均直径约530千米的灶神星(Vesta)。更远处,还有与木星等大行星共用轨道的特洛伊小行星群(Trojan Asteroids)。而在太阳系外缘的柯伊伯带(Kuiper Belt)以及更遥远的区域,则分布着大量冰封的岩块,来自这些区域的彗星偶尔会朝地球方向飞来。

小行星是太阳系形成初期遗留下来的岩石残骸,至今仍在绕太阳运行。彗星也是如此,但它们形成于太阳系更外围的寒冷区域,因此含有更多的冰,并在接近太阳时形成独特的“彗尾”。当小行星或彗星碎片进入地球大气层并燃烧时,就会形成我们看到的流星。这些碎片通常很小,大多会在大气中烧尽,无法抵达地表。而陨石则是成功坠落到地球表面的小行星或彗星残骸,它们可能是微小的岩石,也可能是足以形成巨大陨石坑的庞然大物。

流星会在地球大气中燃烧殆尽,陨石则会抵达地表。

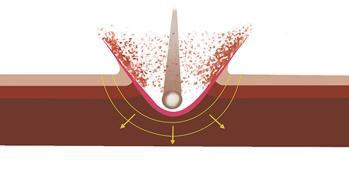

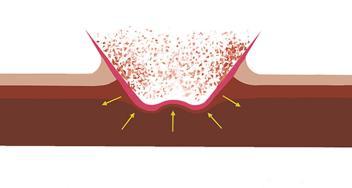

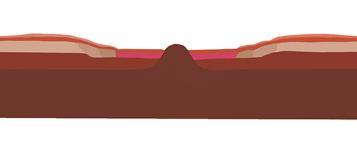

较小的撞击会形成简单的陨石坑,较大的撞击则会产生复杂的陨石坑。复杂陨石坑的宽度更大,但相对深度较浅(与直径相比)。撞击的巨大能量导致坑壁向内坍塌,碎屑落入坑底,使陨石坑的最终深度变浅。此外,复杂陨石坑通常具有中央峰,这是由撞击后反弹的物质向上隆起形成的。在地球上,复杂陨石坑的直径通常超过4千米。不同行星的重力环境对陨石坑的形态影响极大——低重力天体(如月球)更容易形成中央峰,而高重力天体(如地球)的陨石坑更易坍塌变浅。

当太空中的岩块撞击地球时,可能会带来严重后果。来自太阳系的碎片大多会在大气层中燃烧殆尽,形成我们常见的流星,通常不会造成危害。然而,如果太空岩石足够大,便可能突破大气层撞击地表,形成陨石。陨石的体积越大,对地球的影响也越显著。科学家使用“托里诺等级”(Torino Scale)评估近地天体的威胁程度:指数较低(0-1级)表示撞击概率极低或危害极小;指数较高(8-10级)则意味着撞击几乎不可避免,可能引发全球性灾难。幸运的是,目前尚未发现指数超过0级的潜在威胁天体。

在地球历史上,大规模撞击事件并不罕见。现代人类出现之前,地球曾多次遭受小行星或彗星的撞击,并在地表留下明显的陨石坑。如果撞击发生在远古时期,陨石坑可能被后来的沉积物或水体掩埋,需通过地质勘探或遥感技术才能发现。如今,借助高分辨率卫星影像,科学家已别出许多地表可见的陨石坑。

2018年11月,科学家宣布在格陵兰冰盖下方发现了一个巨型陨石坑——海华沙陨石坑(Hiawatha Crater)。这座直径约31千米的撞击坑是全球最大的25个陨石坑之一,不仅是近年来发现的最大陨石坑,也是首个被证实隐藏在冰层下的撞击结构。这一发现表明,地球上可能仍有许多未被识别的陨石坑,尤其是被冰川或沉积层覆盖的区域。

该陨石坑是通过机载透冰雷达对格陵兰冰盖进行扫描时发现的。科学家原本利用这一技术研究冰川融化和气候变化,却意外探测到冰层下的异常地形。随着冰盖持续消融,被长期掩埋的地质特征——包括巨型陨石坑——逐渐显露。研究团队在卫星影像中发现疑似陨石坑的环形结构后,进一步优化雷达数据,最终确认了撞击坑的存在。2016年5月,补充的雷达勘测显示,该结构具有典型的陨石坑特征:中央凹陷及周围隆起的环缘,证实了科学家的最初推测。

库尔特·克亚尔(Kurt Kjaer)教授在格陵兰新发现的海华沙陨坑采集样本

为了探究该陨石坑的成因,研究团队负责人——丹麦自然历史博物馆的库尔特·克亚尔(Kurt Kjær)教授于2016年7月前往格陵兰进行实地考察。由于陨石坑深埋在数千米厚的冰层之下,无法直接获取岩石样本。然而,克亚尔教授发现,覆盖陨石坑的冰川区域正在消融,这意味着含有撞击矿物质的融水可能从冰层中渗出。

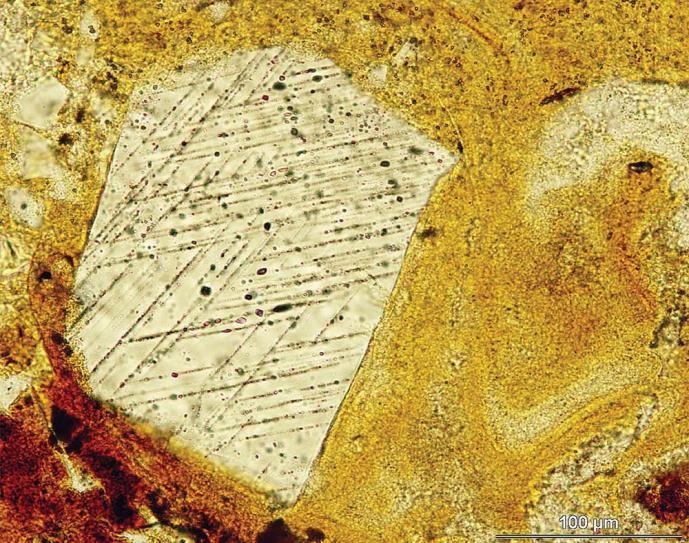

研究团队采集了这些融水样本,并在实验室分析中发现了关键性证据:水样中存在的冲击石英颗粒。这种石英晶体具有特殊的微观结构变形,只有在极端高压条件下(如小行星或彗星撞击)才会形成。这一发现为海华沙。陨石坑的撞击起源提供了决定性证据。

唯有撞击事件才能在石英上留下这类痕迹

长期以来,科学家已发现地球上多数大型陨石坑。然而,为何像海华沙这样的巨型陨石坑直到近年才被发现?主要原因在于传统探测技术难以穿透地表进行测绘。虽然卫星影像能全面覆盖地球表面,但要探测地下结构却困难得多。

随着配备透冰雷达的航空勘测技术发展,科学家现在能够穿透冰层进行观测。这项技术原本用于监测冰川消融与气候变化,却意外成为发现冰下陨石坑的关键工具。可以预见,随着探测技术进步,未来可能还会发现更多被冰层掩埋的陨石坑。

科学家推测,海华沙陨石坑是由一颗直径约1.5千米的铁质小行星以每秒20千米的速度撞击形成的。这种高速撞击产生的巨大能量,足以在格陵兰冰盖下形成直径31千米的陨石坑。

相比之下,澳大利亚的图克努卡陨石坑(Tookoonooka Crater)直径达66千米,是全球十大陨石坑之一。但若与目前已知最大的弗里德堡陨石坑(Vredefort Crater)相比——这个位于南非、直径约300千米的撞击结构形成于20亿年前——上述两个陨石坑就相形见绌了。

科学家认为,海华沙陨坑是由富含铁的巨型陨石撞击所致

尽管已确认其撞击起源,海华沙陨石坑仍存在重要未解之谜,尤其是其形成年代。根据现有研究,该陨石坑可能形成于300万年至1.2万年前,如果属实,这将是地球上最年轻的大型撞击事件(上一次类似规模撞击发生在约4000万年前)。

一个重要科学问题是:这次撞击是否对当时地球生物造成显著影响?虽然尚无直接证据表明它与某次生物灭绝事件相关,但如此规模的撞击必然对区域环境产生破坏性后果。未来研究需要更精确测定年代,并探索其潜在生态影响。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:《how it works》科普团队

审核:沈萍 中国地震局地球物理研究所研究员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划