银河系是太阳系所在的棒旋星系,形成于约130亿年前宇宙大爆炸后不到10亿年。这个巨大的星系系统直径约10万光年,中心厚度约1000光年,由数千亿颗恒星和大量星际物质组成。

从结构上看,银河系主要由三大部分构成:中心核球、盘面旋臂和外围银晕。核球区域直径约7万-10万光年,聚集了大量年老的红色恒星(天文学家称之为“星族Ⅱ”)和球状星团。最新观测证实,银河系中心存在一个质量约为太阳400万倍的超大质量黑洞,即著名的射电源“人马座A”。

盘面结构呈现出典型的棒旋特征。4到6条主要旋臂从中心棒状结构延伸而出,每条旋臂都分布着2亿-4亿颗相对年轻的恒星,以及大量星云和星际物质。这些旋臂以螺旋形态缓慢旋转,孕育着新的恒星系统。

最外层是直径约20万光年的银晕,这里包含了约150个球状星团和宇宙中最古老的一些恒星。值得注意的是,这些星团的旋转方向多与银河系整体相反,为研究星系形成提供了重要线索。银晕中还分布着大量看不见的暗物质,其质量远超可见物质。

银河系属于由约50个星系组成的“本星系群”,而这个星系群又位于范围更大的“室女座超星系团”之中。天文学家估计,银河系内可能存在1000亿颗行星和4000亿颗恒星,这个数字还在随着观测技术的进步不断修正。

银河系并非标准的螺旋星系,而是具有中心棒状结构的特殊类型。这种结构意味着星系中心的恒星呈明显的棒状分布,这也是当代星系演化理论研究的重要课题之一。

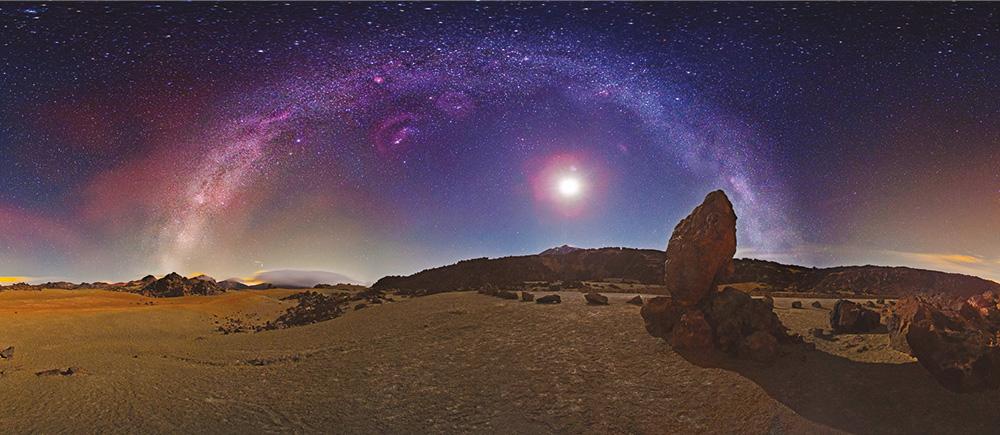

特内里费岛(Tenerife)上空的银河盘面数位合成影像

人类认知银河系的探索历程

早在公元前300年,古希腊哲学家亚里士多德就首次记载了夜空中那条乳白色的光带。与同时代认为银河是恒星的学者不同,他提出这可能是地球大气层中恒星群发出的炽热光芒。这一争论持续了近两千年,直到1610年伽利略用望远镜观测才证实银河由无数恒星组成。

18世纪的天文学家开始系统研究银河系结构。1755年,康德首次提出银河系可能是一个靠引力维系并旋转的巨大恒星系统。三十年后,赫歇尔通过恒星计数法绘制了首张银河系结构图,虽然受限于观测技术,他错误地将太阳系置于银河中心。

20世纪初的天文学革命彻底改变了人类对银河系的认知。20世纪20年代,哈勃不仅证实银河系外存在其它星系,还建立了沿用至今的星系分类体系。与此同时,沙普利通过研究球状星团分布,首次确定太阳系并不在银河系中心,这一发现颠覆了传统认知。

现代天文学揭示,银河系是一个直径约10万光年的棒旋星系。太阳系位于距中心3万光年的猎户座旋臂上,以每小时80万公里的速度绕银心公转,完成一周需要2.25亿年。更惊人的是,整个银河系正以每秒630公里的速度向巨引源方向运动。

观测技术的进步让我们逐渐揭开银河系的神秘面纱。通过分析造父变星的周期-光度关系,测量星际分子云的射电辐射,天文学家得以绘制出银河系的三维结构。然而由于身在银河系中,我们仍难以精确测定其整体大小和形状。

银河系的动力学特征同样令人着迷。不同区域的旋转速度差异形成独特的密度波旋臂,暗物质晕影响着伴星系的运动轨迹。小麦哲伦云和大麦哲伦云这两个卫星星系在绕行时,还会引发银河系盘面的引力扰动。

对普通观星者而言,远离光污染的郊外是欣赏银河的最佳地点。随着光学地图的普及,现代人比古代天文学家更容易找到理想的观测位置,这让我们得以亲身体验古人观测银河时的震撼感受。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:《how it works》科普团队

审核:沈萍 中国地震局地球物理研究所研究员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划