提到外语教育,大家第一个联想到的往往就是翻译。而想到翻译,就不得不提及在我国翻译教育史上具有里程碑意义的联合国译训部。本期校史一角将与大家一起追本溯源,揭开译训部的神秘面纱。

20世纪70年代同声传译设备

1971年,中国重返联合国。1973年,联合国大会通过第3189 (XXVIII)号决议,确定中文成为联合国大会工作语言之一,并建议安全理事会把中文列入工作语言。自此,联合国对中文翻译人才的需求大量增长。1978年10月,时任北京外国语学院院长刘柯前往纽约,同中国常驻联合国代表团一起与联合国人事司、翻译司谈判,并达成一致。联合国为译训班的开设提供资金、人员、资源(录音机、语音室、图书影像资料)等协助。1979年9月10日,由联合国总部与中国政府联合举办的联合国译员训练班在北京外国语学院正式成立。这是联合国继莫斯科、内罗毕之后在世界上开设的第三个译员培训基地。1986年,译训班更名为联合国译员训练部(后文将采用此名称)。

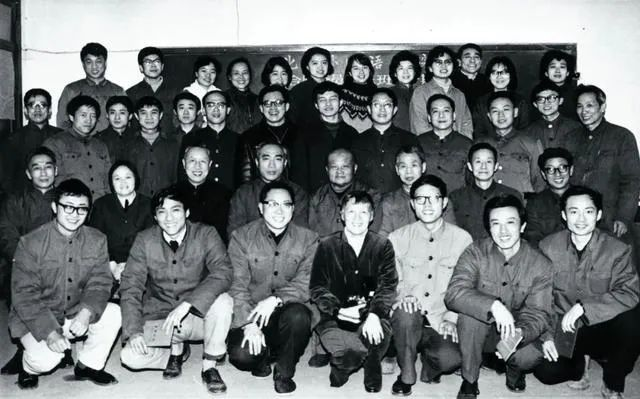

译训班第一期毕业生合影

图源《中国新闻周刊》,第950期,

2020.6.8【来源实为译训班档案资料】

译训部旨在为联合国机构培养口笔译人才,规定了严格的筛选条件并建立了完整的培养和考核体系。据当时首批考生回忆,初试的英译中考题来自《经济学人》杂志中的一篇文章,考生必须知道其中的“north”和“south”分别指发达国家和发展中国家;中文考题主要涉及古文和成语,例如要求解释“汗流浃背”中“浃”字的意思;此外还包括对国际政治的理解分析题。经过预试、初试、复试的层层选拔,首批参试的536人最终只有25人被录取。译训部的培养模式也在探索中不断发展完善,如学员学制由一年半改为一年,最后又确定为两年;又如视译课、交传课等,都在课程开展中逐渐成熟。我校知名教授、博导张中载在创办中也发挥了重要作用,译训部的设备都是他采购的。

译训部的毕业生需要经过联合国考试团的考核,成绩合格者,可进入联合国担任口笔译工作。第一期译训部毕业生签了三年合同,第二期和第三期签了五年合同。实际上,联合国希望毕业生一直留任,但外交部希望这些人回来服务外交,所以,才有五年的任期。五年任期,是双方妥协的结果。他们不仅仅为联合国提供了简单的翻译服务,更为全世界带去了中国的声音。

参考文献

[1] 姚斌, 邓小玲."筚路蓝缕,以启山林——联合国译训班(部)四十周年访谈录".翻译界 .01(2019):149-164.

[2] 应琛."我的联合国往事".新民周刊.2021-10-20

[3] 吴自选."翻译教育的历史经验与当代诠释——以'北京外国语学院联合国译员训练班'为例". 上海翻译 .05(2017):37-42.

本文最后编辑于2025年,封面图由ai生成

来源: 北京外国语大学世界语言博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

北京外国语大学世界语言博物馆

北京外国语大学世界语言博物馆