“学龄前娃的数学启蒙,到底从哪入手?”

“在家怎么教,才能帮娃打好数学基础?”

对于学龄前孩子的家长来说,“怎么在家帮孩子启蒙数学”是当代培育的一个重点。近期,浙江大学心理学副教授卫薇团队及其合作者的一项研究,或许能帮家长们找到答案。

豆包AI生成图

这项研究深入探讨了家庭里的玩具、书籍等“数学资源”和“家庭教学活动”对儿童数学表现的复杂关系,其中提到,积极的亲子互动能有效弥补资源不足带来的局限,为家庭数学启蒙提供参考。相关研究成果发表于国际期刊《Learning and Individual Differences》。

积极的亲子互动

有效弥补资源局限

让我们先搞懂一个关键问题:研究中说的“数学表现”,到底指什么?卫薇解释道,研究主要关注贴合学龄前孩子认知的三项核心能力:一是“数字命名”,能认出阿拉伯数字并准确读出来;二是“数字比较”,能判断两个数字谁大谁小;三是“综合数学任务”,比如简单的加减运算、数字规律推理。

那么,家庭数学活动与数学资源之间关系如何?二者又如何共同影响儿童的数学表现?为解答这些问题,卫薇团队及合作者进一步对294名中国学龄前儿童及其家长,展开了深入研究。

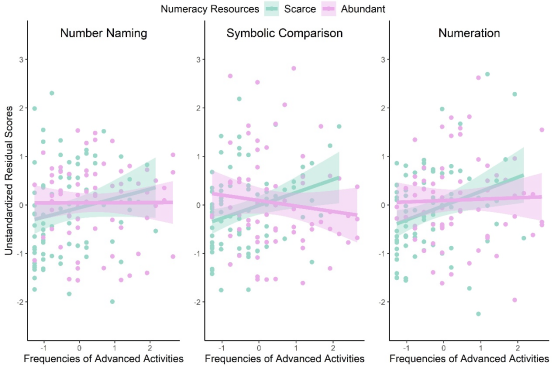

数据分析情况 受访者供图

最终通过对4-5岁幼儿家庭的调查数据分析,结果显示,当家庭学习资源较为匮乏时,高频的亲子数学活动与儿童符号数学能力呈现显著正相关。但当家庭资源充足时,亲子活动频率与儿童符号数学能力则无显著相关。

“也就是说,积极的亲子互动能有效弥补资源不足的局限。” 卫薇进一步补充,“即便资源丰富,家长也不必急着让孩子独自读绘本、玩玩具。学龄前儿童虽有一定自主探索意识,但能力远不及小学生成熟,因此高质量亲子互动更关键。通过陪伴互动引导孩子把书本知识和生活联系起来,这种‘搭桥’作用,能帮孩子更好地理解知识。”

专注式陪伴学习

数学启蒙效果最突出

很多家长最关心的是,当家里数学学习资源不足时,具体该怎么陪娃做数学启蒙?

卫薇表示,在日常场景里,当涉及数字有关的内容,家长都可以鼓励儿童去做。比如做饭时让孩子帮忙“拿3颗鸡蛋”“数5个番茄”,整理家务时让他“分4个夹子”,出门逛超市、坐公交时,顺势教他认一认菜价上的数字、公交车的线路号,这些藏在生活里的“数学小任务”,能让孩子自然而然地感知数字。

不过研究也发现,“专注式陪伴学习”的数学启蒙效果最为突出。“日常生活里干扰多,孩子容易分心,但如果和娃坐下来,双方达成共识‘现在我们一起学数学’,效果会好很多。”卫薇举例,比如拿出一本适龄的数学绘本,和孩子一起读故事、做里面的小练习,这种“正式且专注”的互动,比随机引导的效果要显著得多。

“如果有时间,高质量的陪伴就是最好的启蒙,如果确实因工作忙碌没时间陪伴,家长要注意为孩子备足合适的数学学习资源。”卫薇特别强调,“但千万别觉得 ‘买了资源就不用陪’,二者从来不是 ‘非此即彼’ 的关系。”

所以,家长们别再盯着购物车纠结“买不买数学玩具”了,今晚吃饭时,不妨让孩子帮着数碗筷,分水果。说不定,一次简单的互动,就是孩子数学启蒙的开始。

来源: 潮新闻

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

浙江省科学技术协会

浙江省科学技术协会