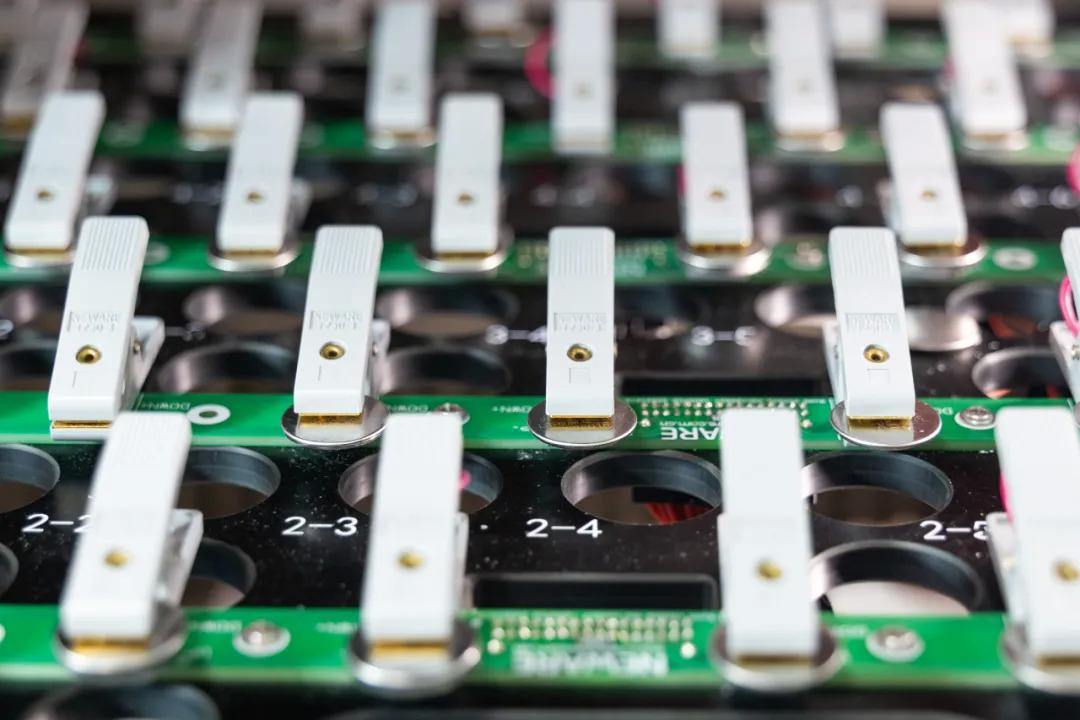

手机、电脑、电动汽车、智能手表、无线耳机……我们身边几乎所有的便携电子设备,都离不开锂离子电池。作为目前最成熟、最高效的可充电电池技术,它从20世纪90年代走向商业化,如今已深入日常生活的方方面面。

那么,一块“好用”的电池应该具备哪些特质?充电快、容量大、轻薄便携?要想有针对性地提升电池性能,我们必须了解电池的内部构造,尤其是那层位于电极表面、至今仍充满谜团的“保护膜”。

锂电池

北京时间9月10日23时,西湖大学工学院向宇轩课题组与朱一舟课题组合作,在Nature杂志发表了题为“Probing the Heterogeneous Nature of LiF in Solid-Electrolyte Interphases”的最新研究成果。他们在二次电池电极—电解质界面研究中取得关键突破:发现电池负极保护膜中的关键物质——氟化锂(LiF),不是“纯”的。

论文截图

这一发现刷新了人们对电极界面层组成的传统认知,为高性能二次电池中的离子传输机制提供了全新理论依据,也将为新一代电解液和界面材料的设计指明方向。

电池研究中的“圣杯级”难题

锂离子电池主要由三部分构成:正极、负极,以及允许锂离子移动的电解质(通常为电解液)。其中,正负极与电解质之间的界面区域,是各类电化学反应发生的核心地带。

早在上世纪70至80年代,科学家就发现,电池在充电过程中,电解液会在负极表面发生反应,生成一层极薄的固态电解质界面(SEI)膜。这层起初被视为“副产品”的薄膜,后来被证实能够有效传导锂离子并抑制电解液分解,因此被认为是电池稳定工作的关键。

尽管大名鼎鼎,这层膜却始终蒙着神秘面纱。

“人人都知道它重要,但它最少被人理解。大家知道它的大致组分(即成分)有什么,但到现在都没有人能说出精确的组成,更不知道微观的结构是什么……”向宇轩解释。

究其原因,在于这层膜极薄,通常仅几十纳米,相当于头发丝直径的千万分之一,结构复杂且极不稳定。它在空气中易与水分和氧气反应,甚至在电子显微镜的电子束照射下就会分解,因此成为电池研究中公认的“圣杯级”难题。

向宇轩团队此次的研究对象,正是这层膜中的关键成分——LiF(氟化锂)。

科学突破从卡顿起步

2022年,刚从厦门大学博士毕业不久的向宇轩,通过了西湖大学的面试,入职西湖大学工学院。他志在搭建一个“能源材料先进表征实验室”,使用包括先进的固体核磁在内的表征技术,理解电池体系里面的复杂问题。

在过去的四十年中,科学家普遍认为LiF对电池性能至关重要,因此含氟化合物被广泛用于商业锂电池,以在电极表面构筑富含LiF的保护层,从而提高电池循环寿命与安全性。然而一个未解的“悖论”始终存在:块状纯净的LiF离子电导率极低,几乎不导电,这与它在电池中所起的积极作用明显矛盾。

许多科学突破,经常从某一刻的卡顿起步。

在一次实验中,向宇轩注意到电池中LiF的核磁共振谱图与标准样品存在细微差异——谱线中多出了一处微小“鼓包”。这个在旁人眼中容易被忽略的细节,却引起了他的高度警觉。

肉眼看,这个奇怪之处近乎微小不可辨,但向宇轩像被闪电击中了,他立刻决定:追!于是,团队立即调整研究方向,从原本关注“LiF有多少”,转向追问“LiF到底是什么”。

最终,团队与复旦大学宋云教授合作证实,该未知信号正来源于含氢量较高的Li-H-F相。也就是说,电池负极保护膜中的LiF并非纯净物,而是一种由锂、氟、氢共同构成的固溶体。这一结论也得到了同步辐射X射线衍射(XRD)与冷冻电镜(cryo-EM)的进一步支持。

交叉学科带来的创新活力

那么,这种“不纯”的LiF是否正是提升电池性能的关键?

本次论文合作者朱一舟课题组通过第一性原理计算发现,锂离子在含氢环境中的迁移能垒显著降低,说明氢的掺入的确有助于锂离子传输,从而提升电池性能。

团队进一步在不同电解液体系的电池中展开测试,结果一致表明:在高性能电池中,往往伴随更高比例的Li-H-F相存在。尤其是在被视为下一代高能量电池的锂金属体系中,含氢LiF也表现出更优异的电化学性能。

这项研究,为LiF的“导电悖论”提供了一个全新的科学解释。

一项颠覆性发现,不仅源于科研人员的敏锐与坚持,也离不开学科交叉带来的创新活力。

向宇轩表示,课题曾一度陷入停滞,直到在学术会议上结识了做储氢研究的宋云教授,才得以合成关键样品。“隔行如隔山,她们也不知道电池中的LiF会有这样的信号。”计算专家朱一舟教授的早期加入,也为假说建立与验证提供了关键支持。

如今,向宇轩正带领团队继续进军电池更深层的奥秘,有望推动更高性能、更安全电池的研发与设计。

(本文图片由西湖大学供图)

来源: 潮新闻

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

浙江省科学技术协会

浙江省科学技术协会