1.脑卒中与偏瘫概述

(1)缺血性脑卒中:由于脑血管阻塞导致脑部血液供应中断,占脑卒中病例的80%以上,常见类型包括脑血栓形成和脑栓塞,临床表现多为突发性肢体无力、言语障碍等。

(2)出血性脑卒中:由于脑血管破裂导致脑内出血,占脑卒中病例的10%-15%,常见类型包括脑出血和蛛网膜下腔出血,临床表现多为剧烈头痛、意识障碍等。

(3)短暂性脑缺血(TIA):也称为“小中风”,是由于短暂性脑部血液供应不足引起的短暂性神经功能障碍,持续时间通常不超过24小时,但可能预示着未来发生完全性脑卒中的风险。

2.偏瘫的临床表现与影响

(1)运动功能障碍:偏瘫患者常表现为一侧肢体无力或完全瘫痪,影响日常生活活动,如行走、穿衣、进食等,严重时可能导致长期卧床。

(2)感觉功能障碍:部分偏瘫患者可能出现感觉异常,如麻木、刺痛或感觉减退,影响患者的感知能力和协调性。

(3)认知与情绪障碍:偏瘫患者可能伴随认知功能下降,如记忆力减退、注意力不集中,以及情绪问题如抑郁、焦虑,严重影响患者的生活质量和康复进程。

3.脑卒中后偏瘫的康复重要性

(1)功能恢复:早期康复训练能够促进神经功能的恢复,提高患者的运动能力和日常生活自理能力,减少长期残疾的风险。

(2)预防并发症:康复训练有助于预防脑卒中后常见的并发症,如肌肉萎缩、关节挛缩、深静脉血栓等,提高患者的整体健康状况。

(3)心理支持:康复过程中,心理支持和辅导对患者的情绪稳定和积极心态的建立至关重要,有助于提高康复效果和生活质量。

(4)社会融入:通过康复训练,患者能够逐步恢复社会功能,重新融入家庭和社会,减轻家庭和社会的负担。

4.良肢位摆放的概念

(1)定义:良肢位是一种专门设计的体位,旨在通过合理的肢体摆放,避免或减少痉挛姿势的出现,保持肩、肘、手、髋、膝、踝等关节的自由活动状态,为后续肢体功能恢复奠定基础。

(2)目的:良肢位的核心目的是通过科学摆放,预防肌肉痉挛、关节挛缩、关节脱位等并发症,同时促进患侧肢体的功能恢复,降低致残率,提高患者的生活质量。

(3)适宜人群:良肢位主要适用于因脑卒中、创伤或疾病导致的偏瘫患者,尤其是肌力在2级及以下的软瘫期患者,以及长期卧床需要预防并发症的人群。

(4)意义:①保护肩关节,防止肩关节半脱位。②保护骨盆,防止骨盆后倾和髋关节外旋、外展 。③保护足踝,预防足下垂、足内翻。④预防患肢水肿、关节畸形及失用性综合征。⑤预防坠积性肺炎、深静脉血栓或静脉炎。⑥有效提高脑卒中软瘫期患者压力性损伤治愈率。

(5)摆放方法:

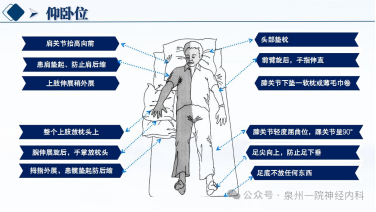

1.

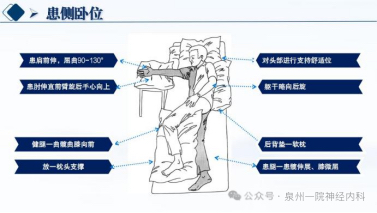

2.

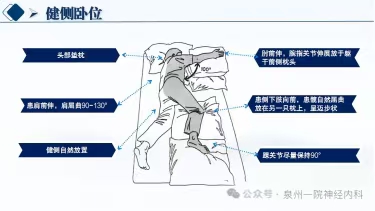

3.

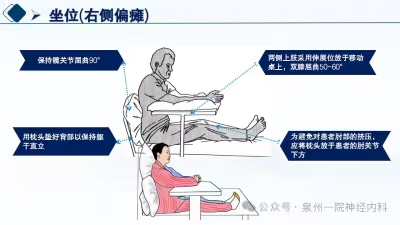

4.

(6)注意事项:

①多体位交替:长期保持单一姿势会导致肌肉僵硬和血液循环不良,因此应定期更换体位,如仰卧位、健侧卧位、患侧卧位交替进行,以促进血液循环和肌肉放松。

②避免患侧受压:患侧肢体应避免长时间受压,尤其是肩胛骨、骶尾部等骨突部位,可使用软垫或气垫床分散压力,防止局部缺血和组织损伤。

③调整肢体角度:患侧肢体应根据良肢位标准调整角度,如肩关节外展、肘关节伸直、腕关节中立位等,以维持关节的正常活动范围和功能。

④定期检查皮肤:每天检查患侧肢体和骨突部位的皮肤,观察是否有红肿、破损或压疮迹象,及时处理并采取预防措施,如使用减压垫或翻身垫。

⑤保持皮肤清洁:每天用温水清洁患侧肢体,尤其是易出汗的部位,保持皮肤干燥清洁,避免感染和皮肤破损。

⑥被动运动与按摩:家属或护理人员应定期帮助患者进行患侧肢体的被动运动和轻柔按摩,促进血液循环,防止肌肉萎缩和关节僵硬。

来源: 泉州一院神经内科

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助