当你还在为夏天飙升的电费发愁时,一场发生在实验室里的 “材料革命”,正悄悄改写太阳能发电的未来。

近日,华南师范大学等团队在国际顶刊《ADVANCED MATERIALS》(2025, e10685)上发表的研究,让整个光伏领域沸腾 —— 他们研发的倒置钙钛矿太阳能电池,不仅去掉了传统电池里 “必不可少” 的空穴传输层,还实现了 26.64% 的超高转换效率(第三方认证 26.34%),更夸张的是,在 1 倍太阳光持续照射 1000 小时后,效率还能保持初始值的 98.5%!

这意味着什么?简单说,未来的太阳能板可能更薄、更便宜、更耐用,说不定几年后你家屋顶的光伏板,核心技术就来自这次突破。

先搞懂:钙钛矿电池为啥要 “减肥”?

要理解这次突破的厉害,得先说说钙钛矿太阳能电池(PSCs)的 “结构难题”。

目前主流的钙钛矿电池分两种:正置(n-i-p)和倒置(p-i-n)。其中倒置结构因为成本低、稳定性好,被看作是家用光伏的潜力选手。但传统倒置电池有个 “累赘”—— 空穴传输层(HTL)。

这个 “传输层” 就像电池里的 “搬运工”,负责把光生载流子(相当于电能的 “小包裹”)送到电极。可问题是,它不仅增加了制作成本,还容易导致界面老化,甚至会吸收部分太阳光,反而拖低发电效率。

早在 2014 年,科学家就尝试去掉这个 “搬运工”,做出了无预沉积 HTL 的倒置电池,可效率只有可怜的 5.4%—— 连现在的零头都不到。后来虽然不断优化,但效率始终追不上有 HTL 的电池,核心原因就出在 “钙钛矿 / ITO 电极” 这个隐藏的界面上。

ITO 是电池的透明电极,相当于 “电流出口”。没有 HTL 后,钙钛矿和 ITO 直接接触,就像两个陌生人手拉手,载流子根本传不动。更麻烦的是,为了改善接触,科学家常用一种叫 “自组装分子(SAMs)” 的材料,可这些分子在制作过程中特别容易 “抱团”(分子聚集),导致界面出现缝隙和缺陷,电能在这儿就白白流失了。

中国团队的 “分子搭桥” 妙计:用小分子破解大难题

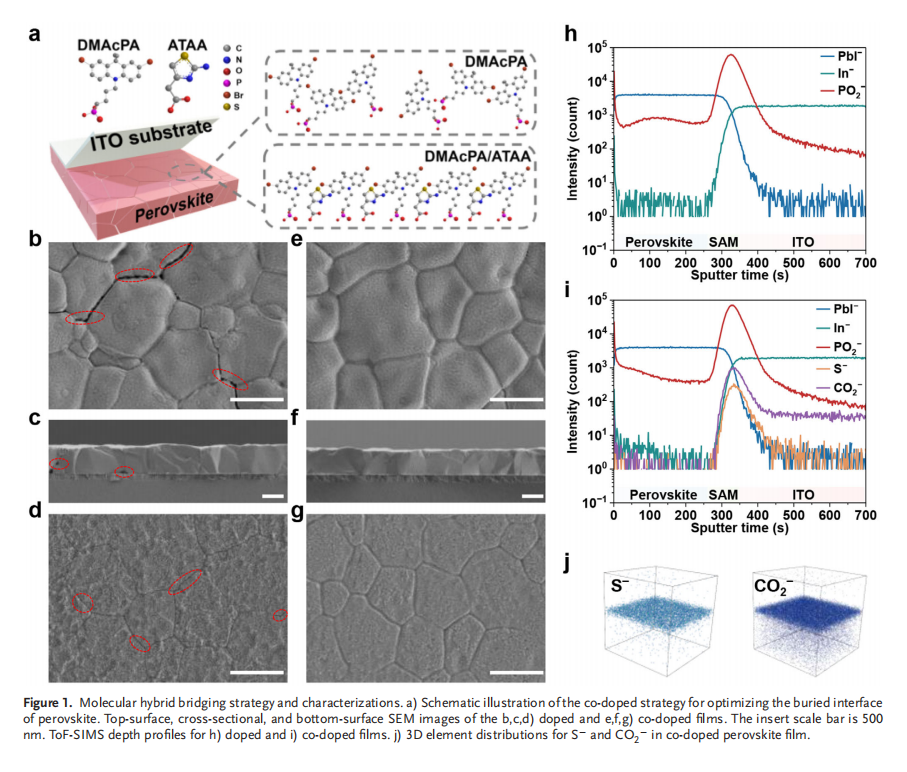

这次华南师范大学聂志国、黄玉兰、龙明珠团队,还有福建农林大学蔡庆斌团队,想出了一个绝妙的解决方案 ——“分子混合搭桥”。

他们找了两种 “搭档分子”,一起加入钙钛矿的前驱体里,让它们在电池制作过程中自动 “组队干活”。

第一个分子是常用的 SAMs 材料 DMAcPA,优点是能和 ITO 牢牢结合,还能修复钙钛矿的缺陷,但缺点是分子个头大,容易 “扎堆”。

第二个分子是团队新引入的 “小个子” ATAA,它自带噻唑环和羧基,不仅个头小,还像个 “粘合剂”,能和 DMAcPA 紧密互动。

这两种分子加进去后,神奇的事情发生了:

1. 自动跑到正确位置:在钙钛矿薄膜沉积时,DMAcPA 和 ATAA 会主动 “沉” 到钙钛矿层底部,也就是 ITO 电极旁边,形成一层均匀的 “接触层”—— 相当于自动搭建了一个 “临时搬运站”。

2. 破解 “抱团” 难题:ATAA 的小个子刚好能钻到 DMAcPA 的缝隙里,再通过 Br-H 键、O-H 键等相互作用,把原本扎堆的 DMAcPA “掰开”,让它们整齐排列,彻底解决了分子聚集的问题。

3. 双重修复缺陷:ATAA 的氨基(-NH₂)和羧基(-COOH)就像 “小补丁”,不仅能和 ITO 形成牢固的配位键,还能填补钙钛矿表面的未配位 Pb²+ 缺陷(这些缺陷是电能流失的 “黑洞”),相当于给界面加了一层 “保护罩”。

用扫描电子显微镜(SEM)观察就能发现:只加 DMAcPA 的钙钛矿膜,表面和界面满是针孔;而加了 ATAA 的 “共掺杂” 膜,不仅表面光滑,连底部和 ITO 的接触都变得紧密,平均粗糙度从 37.0nm 降到了 26.2nm—— 相当于把坑坑洼洼的小路修成了平整的高速公路。

性能炸裂:效率 26.64%,1000 小时暴晒几乎不衰减

材料的优化,最终体现在电池的性能上。

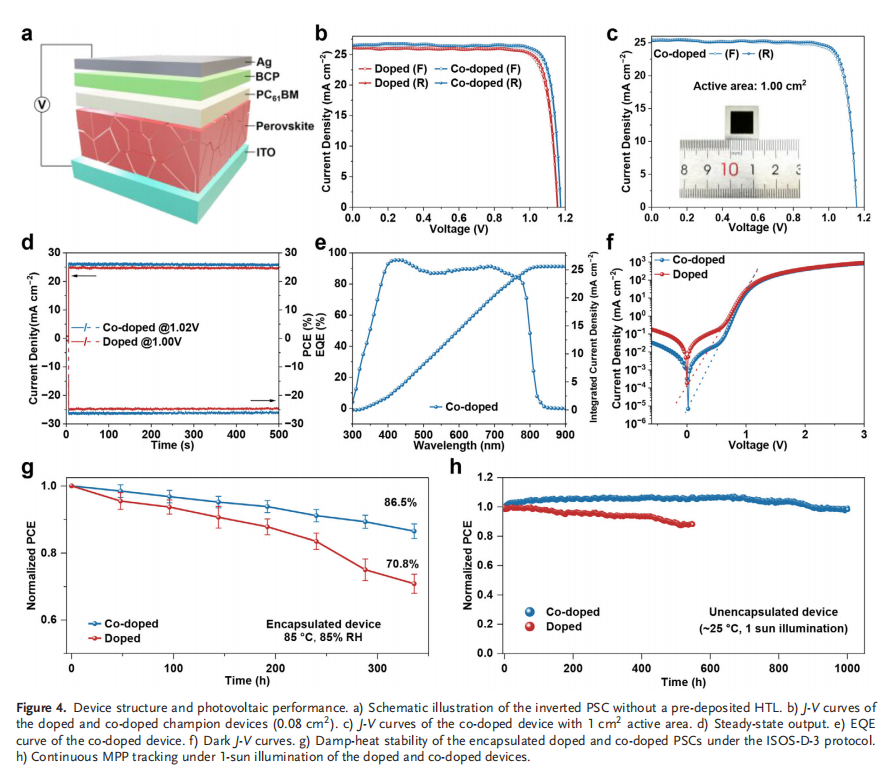

团队制作的无 HTL 倒置电池,最高转换效率达到 26.64%,这是什么概念?目前实验室里有 HTL 的钙钛矿电池最高效率是 27.0%,也就是说,去掉 “累赘” 后,效率几乎追平了顶配版本!而且这个数据还经过了第三方认证,26.34% 的效率真实可信。

更关键的是稳定性 —— 这是钙钛矿电池从实验室走向市场的最大拦路虎。

• 1000 小时连续光照:在 1 倍太阳光下持续工作,电池效率还能保持初始值的 98.5%,相当于每天暴晒 8 小时,能稳定工作 4 个多月,几乎没有衰减。

• 湿热环境考验:在 85℃、85% 湿度的 “蒸煮” 条件下放 336 小时(14 天),效率还能保留 86.5%,而只加 DMAcPA 的电池早就掉到 70% 以下。

• 大面积也能行:团队还做了 1cm² 的大面积电池(接近商用尺寸),效率依然有 24.57%,证明这个技术不是 “实验室玩具”,而是能规模化生产的。

为什么说这个突破能改变未来?

可能有人会问:效率提升几个百分点,稳定久一点,真的有那么重要吗?

对光伏产业来说,这两个指标直接决定了太阳能发电的 “性价比”。

首先是成本。去掉 HTL 后,电池制作步骤减少,材料成本降低,未来量产时,每瓦发电成本可能再降 10%-20%。对于家用光伏板来说,这意味着安装成本更低,回收成本更快。

其次是稳定性。现在的钙钛矿电池虽然效率高,但稳定性一直被诟病,这次 1000 小时的光照稳定性,已经接近商用硅基电池的水平(通常要求 1000 小时衰减低于 10%)。如果能进一步优化封装技术,未来钙钛矿电池完全能和硅基电池 “同台竞技”。

更长远来看,这种 “分子界面调控” 的思路,不仅能用于钙钛矿电池,还能启发其他光伏材料的研发。比如未来的叠层电池(钙钛矿 + 硅基),或许能通过类似的 “分子搭桥” 技术,进一步突破效率极限。

写在最后:光伏的未来,在中国实验室里加速

从 2014 年的 5.4%,到如今的 26.64%,无 HTL 钙钛矿电池的效率突破,只用了不到 12 年。而这次中国团队的研究,不仅刷新了效率纪录,更解决了稳定性这个核心难题,让钙钛矿电池离商用又近了一大步。

或许用不了多久,当你抬头看到屋顶的太阳能板时,会想起今天这篇文章 —— 那些在实验室里默默 “搭桥” 的分子,正在悄悄改变我们的能源未来。

而这,只是中国光伏技术领先世界的一个缩影。从硅基电池到钙钛矿,从实验室突破到产业落地,中国团队正在用一个个 “黑科技”,让清洁能源变得更便宜、更可靠。

未来已来,只是还未普及 —— 但这次,我们离它又近了一步。

注意:封面图为版权图库图片,转载使用可能引发版权纠纷。

来源: 光伏大数据

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

光伏大数据

光伏大数据