出品:科普中国

作者:张应超(生态学硕士)

监制:中国科普博览

莎士比亚在戏剧中发出的哲学拷问——“生存还是毁灭?”这在横断山区的群峰间有了另一种演绎:对杜鹃花属(Rhododendron)植物而言,真正的难题是“谁该牺牲:是花,还是叶?”这背后隐藏着生物面对复杂环境条件时,对“生长”和“繁殖”的权衡。

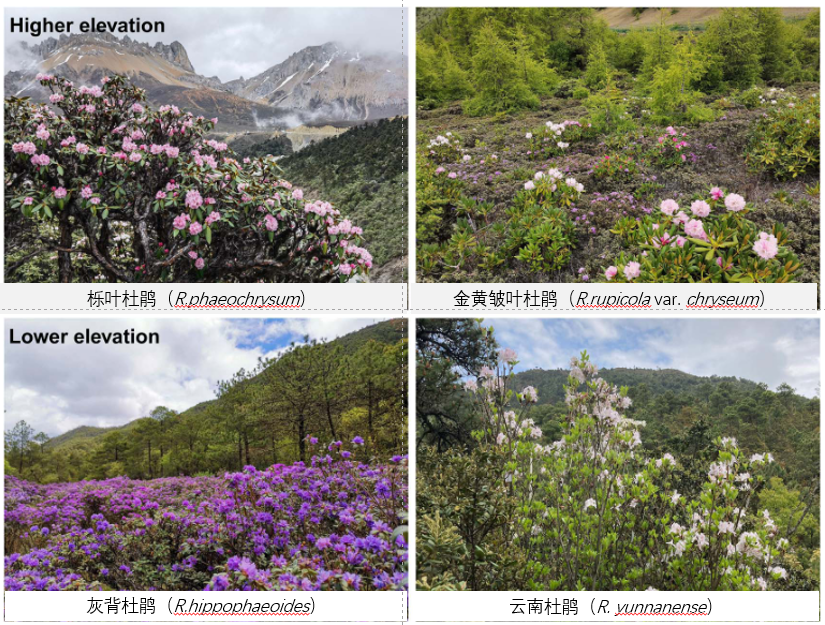

上图:高海拔样地(HS)的杜鹃花景观概览,位于高山林线交错带, 下图:低海拔样地(LS)的杜鹃花景观概览,位于山地森林群落。

(图片来源:参考文献[2])

中国科学院昆明植物研究所孙航院士团队联合高山植物功能生态学知名学者、瑞士巴塞尔大学研究团队,共同揭开了这一现象背后的选择:在叶片仅能存活2年的有限时光里,它们宁可让花暴露在霜冻风险中,也要守护新生的叶片。

在有限资源与环境压力下,生物时刻面临艰难抉择,必须在相互冲突的需求间寻求精妙的“平衡”。

物候:植物对时间的单方契约

发芽与展叶这两个关键的物候(指植物发芽、开花等随季节变化的自然现象),像是植物单方面给时间的定下的契约——它们精心安排出场时机,只为与最适宜的环境条件撞个满怀(参考文献[3])。可时间从不循规蹈矩,气候也有着自己的节奏:该回暖的时候可能突然降温偏冷,该放晴的时可能突然降雪落雪,从不迁就谁。

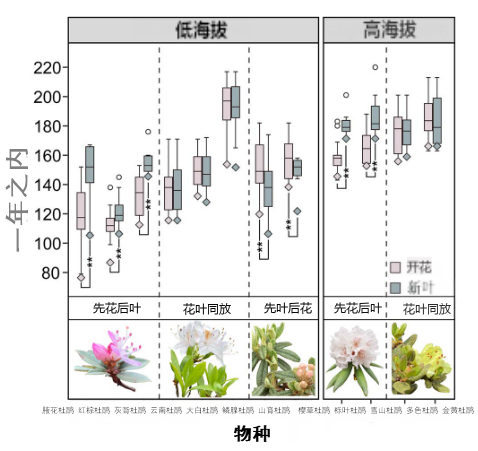

高山上的杜鹃像一个执着的守约人,不断调整自己的步调,以适应环境。为了追上时间的脚步,它们演化出了三种“履约策略”(花-叶序列):先花后叶(FF),花叶同放(FL),先叶后花(LF)(参考文献[2])。看似是简单的先后顺序,实则会导致截然不同的命运(参考文献[4])。

高海拔的杜鹃更为谨慎,只敢用前两种策略——仿佛知道时间脾气坏,不敢让新叶冒半分险;低海拔的杜鹃就从容多了,三种方式都有尝试,毕竟这里的气候要温和许多。

低海拔样地(LS)和高海拔样地(HS)12种供试杜鹃花的种内花-叶序列(FLS)。

(图片来源:参考文献[2])

高海拔杜鹃在严苛的环境考验下,选了“孤注一掷”的策略:先开花后展叶。一旦成功,就可能延长植物果实发育的生长季,减少同时支持营养生长(植物通过根、茎、叶等营养器官的生长来构建自身结构、积累营养物质的过程)和繁殖的资源消耗。可一旦遇上晚霜,当年的繁殖将彻底失败。

有趣的是,无论高海拔还是低海拔,用“先花后叶”策略的杜鹃,总是最早开花的那一批。花朵像勇敢的先锋队,率先试探当年的气温条件,哪怕自己可能被冻伤也在所不惜。不同的花-叶序列正是第一种权衡:在“先开花”和“先展叶”之间的左右摇摆,看似只是相对顺序和时间间隔的不同,却会改变新叶和花暴露在霜冻中的风险。

花朵:“高风险高回报”的繁殖策略

在高海拔、霜冻概率大的环境下,坚持让花率先绽放,这是杜鹃高回报率的风险投资。对多年生植物而言,这种冒险是值得的:只要有一年成功结果,就能让基因延续。

花朵也并非全无准备。以往研究认为,山地植物的繁殖结构抗冻性通常弱于营养结构,花的抗冻性低于叶(参考文献[6])。但本次研究发现,至少在两个站点中,作为“先锋队”的花,其抗冻性高于后出现的叶。

同时,在花瓣、花丝、子房这三个组成部分中,子房的抗冻性最优,这有助于保证繁殖器官在低温环境下的稳定性——即便花瓣部分受损,子房仍有可能完成授粉,维持物种的繁衍。把有限的资源投入到最为关键的环节,这是第二种权衡。

权衡:没有完美的选择,只有适应的智慧

植物不同器官的抗冻能力差异已经告诉我们,它们有办法提高自身的抗冻性。那么,杜鹃为什么不能让花和叶同时具备更强的抗冻性?为什么花瓣和子房不能有相同的抗冻性?这正是“权衡”的核心:

合成抗冻蛋白需要消耗大量能量,这些能量要么来自根系吸收的养分,要么来自叶片储存的淀粉。若将资源平均分配给花和叶及各繁殖器官,结果并不能把杜鹃塑造成强大的“六边形战士”,反而可能导致:叶片抗冻力不足而冻死,花朵抗冻力不够而冻伤,连原本可能在霜冻中完成授粉的子房也无法幸免——最终整株植物在双重打击下走向毁灭。

不完美中的适应:生物权衡的普遍智慧

尽管横断山区的杜鹃能在海拔4000多米的高山持续繁殖,但它绝非“完美的生存机器”。它们的花朵每年都有被冻坏的风险,叶片也可能因为晚霜出现黑斑。但正是这种不完美,恰恰证明了演化的智慧——在变幻莫测的高山环境中,没有一劳永逸的解决方案,只有不断调整的权衡。

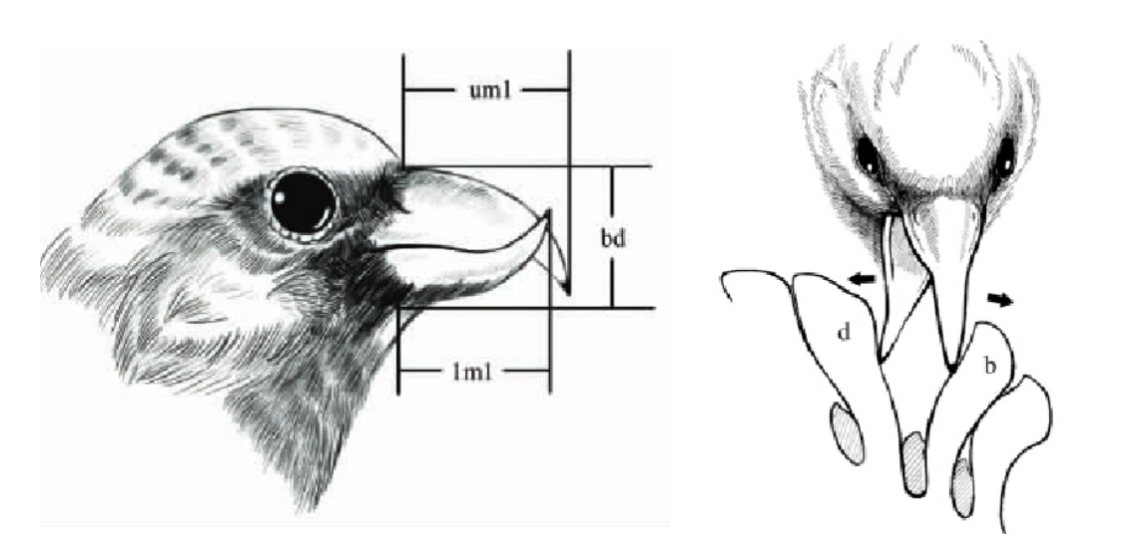

不仅杜鹃,所有有机体都在权衡中适应环境:植物为防御病原体与食草动物演化出多种机制,但防御反应大多会减少生长或繁殖投入。莲花山红交嘴雀的喙深(8.9±0.7 mm)与云杉种子大小高度匹配,但其较小的喙却难以处理其他松科植物的大种子。

左图为红交嘴雀喙型及测量指标示意图,uml为上喙长,lml为下喙长,bd为喙深图;右图为红交嘴雀取食松果示意图。

(图片来源:参考文献[1])

生态系统层面,全球变暖背景下互花米草(Spartina alterniflora)种群长期维持低水平有性繁殖投入,并通过增强克隆繁殖(指植物通过自身营养器官产生新个体的繁殖方式)投入来维持其局域适应。但这种策略最终可能会削弱其种群应对未来气候变化的演化潜力。

这是第三种权衡:明知无法成为“六边形战士”,便牺牲部分利益以换取最大生存可能。即使被选择特征的有益变化会涉及对另一个特征的不利影响时,也必须做出选择,这是生物必须付出的生存“代价”。

就像生物在获取食物与躲避天敌之间,往往需要优先保障生存需求:即便获取食物的效率降低,只要能避开天敌,就能延续生命。

高海拔的寒风中,每一片幸存的叶子、每一朵结果的花,都是生命权衡智慧的勋章。这或许就是“权衡”的终极意义:生命从不是孤注一掷的豪赌,而是在风险与收益间找到动态平衡,在取舍中延续生机。对任何物种而言,“可持续生长”永远比“一次辉煌的繁殖”更重要。

因此,“生存还是毁灭?”不仅是一个值得考虑的问题,还是生物必须做出的权衡,体现为一次次面对恶劣条件时的抉择,一场场与风霜雨雪的博弈。

参考文献:

[1]罗鹏, 孙悦华. 莲花山红交嘴雀取食松科植物的形态适应[J/OL]. 动物学杂志, 2010, 45(06): 41-45. DOI:10.13859/j.cjz.2010.06.005.

[2]JIN H, YIN X, QI Y, 等. How phenology interacts with frost tolerance in Southeastern Himalayan Rhododendron species[J/OL]. Tree Physiology, 2025, 45(5)[2025-07-17]. DOI:10.1093/treephys/tpaf036.

[3]INOUYE D W. The ecological and evolutionary significance of frost in the context of climate change[J/OL]. Ecology Letters, 2000, 3(5): 457-463. DOI:10.1046/j.1461-0248.2000.00165.x.

[4]SAVAGE J A. A temporal shift in resource allocation facilitates flowering before leaf out and spring vessel maturation in precocious species[J/OL]. American Journal of Botany, 2019, 106(1): 113-122. DOI:10.1002/ajb2.1222.

[5]GOUGHERTY A V, GOUGHERTY S W. Sequence of flower and leaf emergence in deciduous trees is linked to ecological traits, phylogenetics, and climate[J/OL]. New Phytologist, 2018, 220(1): 121-131. DOI:10.1111/nph.15270.

[6]VON BÜREN R S, HILTBRUNNER E. Low winter temperatures and divergent freezing resistance set the cold range limit of widespread alpine graminoids[J/OL]. Journal of Biogeography, 2022, 49(8): 1562-1575. DOI:10.1111/jbi.14455.

[7]ZHOU H, HUA J, ZHANG J, 等. Negative Interactions Balance Growth and Defense in Plants Confronted with Herbivores or Pathogens[J/OL]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2022, 70(40): 12723-12732. DOI:10.1021/acs.jafc.2c04218.

[8]JIANG R, LIU W, PENNINGS S C. Global warming disrupts the relative allocation between sexual and clonal reproduction in a common salt marsh plant[J/OL]. Ecology, 2025, 106(5): e70101. DOI:10.1002/ecy.70101.

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览