作者:孟庆雯 海南医科大学中医学院/海南医科大学第一附属医院 副主任医师 副教授

张晰垚 海南医科大学中医学院

审核:韩 平 海南医科大学第一附属医院 主任医师

图1 版权图片 不授权转载

“痛经”,这一困扰着无数女性的健康难题,常被误解为“忍一忍就好了”的生理常态。然而,当有人蜷缩在床上冷汗涔涔时,有人因经期头痛无法工作时,有人反复经历经期虚脱时……“忍”字背后可能隐藏着身体发出的深层健康警报。这些女性看似相似的腹痛症状背后,隐藏着寒凝血瘀、气血两虚等截然不同的中医证候。现代医学将痛经归类为原发性与继发性两大类,而在中医视角下,每个痛经故事都是体质失衡的独特写照。比起盲目跟风食补,痛经女性更需要一份科学调理指南,以破解疼痛根源密码,终结治标不治本的恶性循环。

从中医角度来看,痛经与气血运行不畅紧密相关,通过精准辨证并合理使用中成药等调理体质,能够直击疼痛根源,实现“标本兼治”的效果。

一、痛经的中医辨证分型,助您找准自身证型

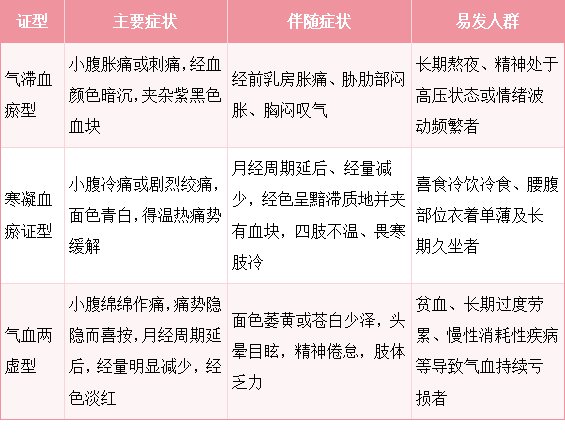

为什么其他人服用某种治疗痛经的中成药有效,而自己使用后却没有效果呢?关键问题在于辨证不准确。中医将痛经主要分为三大类型,只有通过精准辨证,明确自己所属类型,才能达到事半功倍的治疗效果。

(1)气滞血瘀型:常表现为小腹胀痛或刺痛,经血排出不畅且颜色暗沉,夹杂紫黑色血块,待血块排出后疼痛会明显缓解,舌黯或有瘀点。患者还多伴有经前乳房胀痛、胁肋部闷胀及胸闷叹气等症状。这类痛经往往与长期承受情绪压力密切相关。中医认为,肝气郁结会导致气血运行受阻,如同河道被淤泥堵塞,瘀血滞留胞宫引发痉挛性疼痛。此类证型多见于长期熬夜、精神处于高压状态或情绪波动频繁的人群,这类生活方式易使气机郁滞,最终形成“气推不动血,血载不动气”的恶性循环,需通过疏肝理气与活血化瘀双管齐下,打破僵局。

图2 版权图片 不授权转载

(2)寒凝血瘀证型:常表现为小腹冷痛或剧烈绞痛,疼痛剧烈时可见面色青白,得温热则痛势缓解,舌黯苔白;常伴有月经周期延后、经量减少,经色多呈黯滞质地并夹有血块,四肢不温、畏寒肢冷等全身虚寒之象。本证多因外感寒邪侵袭胞宫,或过食生冷损伤阳气,致胞宫气血凝滞、运行不畅而成。平时喜食冷饮冷食、腰腹部位衣着单薄及长期久坐者均为本证型的易发人群。

图3 版权图片 不授权转载

(3)气血两虚型:主要表现为小腹绵绵作痛,痛势隐隐而喜按;月经周期多延后,经量明显减少,经色淡红,舌淡,脉细无力。全身可见面色萎黄或苍白少泽,头晕目眩,精神倦怠,肢体乏力等典型气血亏虚之候。本证尤其多见于贫血、长期过度劳累、慢性消耗性疾病等导致气血持续亏损的人群。

图4 版权图片 不授权转载

图5 版权图片 不授权转载

二、中成药调理方案:辨证选药是关键

(1)气滞血瘀型:需以行气活血、化瘀止痛为治则,可以选择理气活血类和活血化瘀类中成药。对于经前乳房胀痛、小腹胀痛症状明显的患者,多选用含香附、柴胡等疏肝理气成分的制剂。对于经血颜色紫黯、血块多且疼痛如针刺般者,常选用含川芎、桃仁等活血成分的复方制剂,如调经活血胶囊。

(2)寒凝血瘀型:当以温经散寒、暖宫止痛为治则,可以选用含有肉桂、艾叶、当归等温通药材的中成药。常用方药如艾附暖宫丸,其以艾叶配伍香附、肉桂温通胞脉,善治小腹冷痛如绞、四肢不温者,但需要注意阴虚火旺见口干舌燥、便秘者禁用,以免温燥伤阴。对于血瘀寒凝夹杂者,可选用少腹逐瘀颗粒,侧重化瘀散寒。服药期间尤其忌食生冷瓜果及寒凉食物,以防寒邪复侵加重瘀滞。

(3)气血两虚型:当以补益气血、调经濡胞为治则,可选用气血双补类中成药。此类药物多配伍补气之品与养血之材。例如,乌鸡白凤丸可改善气血不足所致的经后腰膝酸软、神疲懒言的症状,但需注意痰湿体质见舌苔厚腻、大便黏滞者慎用,以免滋补助湿。需要特别强调的是,气血两虚者不可过度使用破血耗气之品,服药期间可配伍山药、红枣等食疗以助药力,同时避免风寒、不要劳倦以固护正气。

用药须知:中成药需坚持1~3个月经周期方能显效,切忌频繁更换药物。对于虚证痛经者除经前3~7天开始服药外,也应注意经后调养,以补益气血之不足。服药期间,患者应注意忌食生冷食物,不宜淋雨涉水,避免情绪过度紧张等。

图6 版权图片 不授权转载

三、协同调理:多维度提升效果

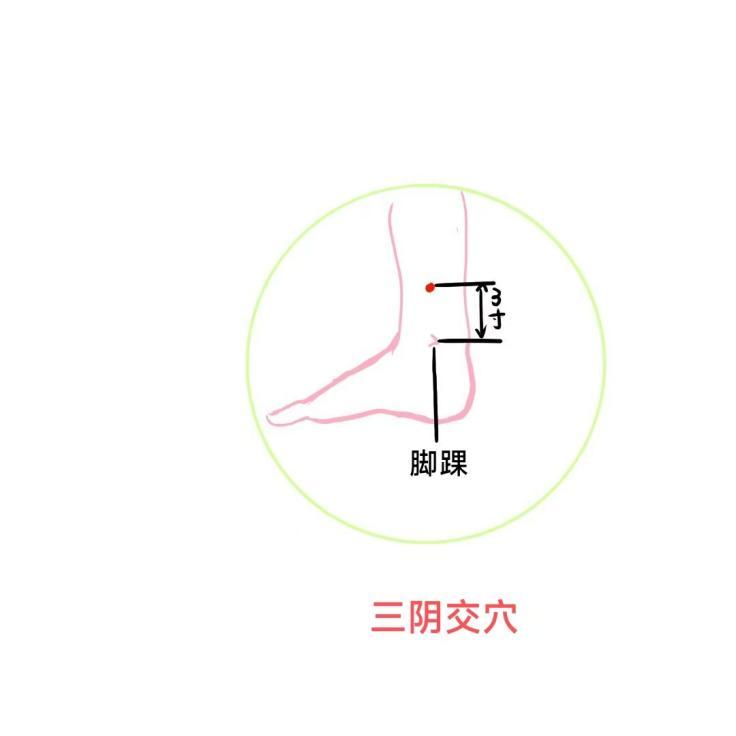

(1)外治辅助:中医调理痛经需注重预防与干预相结合。针对不同体质类型,可辨证选用中药穴位敷贴,例如养血调经膏、痛经软膏、经舒宁痛经贴等。此外,痛经发作时除了服药外还可以按摩穴位缓解疼痛,可取坐位,定位三阴交穴(内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后方)和血海穴(髌骨内侧端上2寸)。以拇指指腹施以点揉复合手法,双侧交替按压,力度需渗透均匀,以穴位产生持续酸胀感为宜。每穴持续操作3~5分钟,配合呼吸调节,即下压时呼气,松力时吸气,可有效缓解痉挛性疼痛。

图7 版权图片 不授权转载

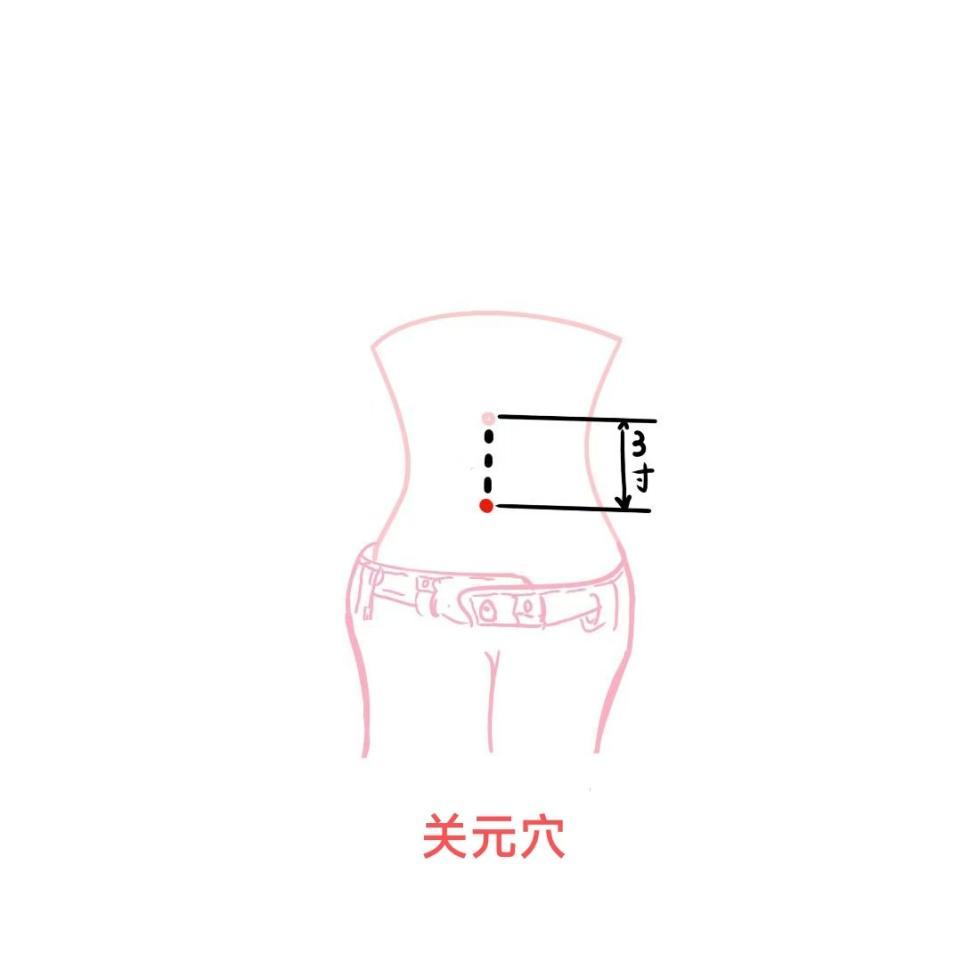

预防性调理建议经前7日进行艾灸。选取关元(脐下3寸)、气海(脐下1.5寸)及双侧子宫穴(脐下4寸,旁开3寸),采用回旋灸法,每穴施灸至局部皮肤微现潮红,单次总时长控制在30分钟内。隔日治疗1次,连续3个月经周期,可改善胞宫虚寒症状。艾灸后需注意腰腹保暖,4小时内避免接触冷水,经量偏多或阴虚体质者慎用。

图8 版权图片 不授权转载

(2)日常调护:应重视腹部防寒保暖,经期避免穿露脐装、短裙,腰腹部可穿戴发热护具。经前可辅以温经药膳。每周3次有氧运动(如快走、瑜伽等),以促进盆腔血液循环。

图9 版权图片 不授权转载

四、科学认知:这些情况须及时就医

当痛经发作,且出现以下危险信号时,务必立即就医。

(1)剧烈绞痛伴面色苍白、冷汗淋漓;

(2)突发晕厥或意识模糊;

(3)频繁呕吐、严重腹泻等全身性反应。

以上症状往往提示身体存在需要专业诊疗的异常状况,盲目自行处理可能延误病情。因此,建议优先前往妇科,借助必要检查来排查潜在风险,切不可单纯依赖止痛药缓解疼痛。

来源: 中华医学会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中华医学会

中华医学会