在巴文化中,特定器物承载着连接自然力量与人类活动的特殊功能。

考古发现表明,此类器物不仅是社会协作的媒介,更是巴人理解宇宙规律的物质载体。

为您呈现巴文明对自然秩序的探索智慧~

PART.01

占卜龟甲:仪式实践的物证

出土的龟甲上可见占卜用的长方形钻孔

图源|四川省文物考古研究院

罗家坝遗址是川东地区目前保存最好、墓地规模最大的巴文化遗址。在发掘期间,考古人员发现了龟甲、鹿角等与占卜相关的文物。

据考古人员介绍,出土的龟甲最大的长40厘米、宽30厘米,小的约有10厘米见方。龟甲上可以清楚地看到一排排长方形的钻孔,这正是古代巴人占卜留下的痕迹。

据了解,古人占卜时会在龟甲上钻凿出凹槽以火烧灼,再根据出现的裂纹判断吉凶或是记录星象周期与水文变化,并在龟甲上刻下卜辞,这些刻辞即为“甲骨文”。罗家坝遗址发现龟甲的墓葬等级都较高,随葬品较多,说明这类现象可能在巴人贵族群体中更常见。

上为镂空的两马拉车造型的青铜腰带

下为镶嵌有猪样装饰的青铜腰带

图源|四川省文物考古研究院

此外,考古人员还在龟甲附近发现了两件青铜腰带,一件腰带为镂空的两马拉车造型,这是巴蜀地区首次发现该风格的腰带;另一件腰带上则镶嵌了猪样装饰。

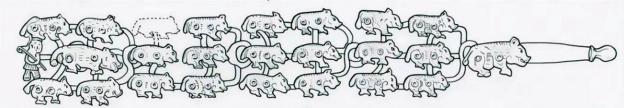

罗家坝猪形铜腰带线图

图源|《西南文物考古》2024年第四辑

发掘人员推测“可能为巴人占卜时所穿戴的装备”。由此,可以大胆地提出一个假设:这两件青铜腰带除了日常使用外,可能还是某种仪式活动中的用具,希望未来有更多考古发现来进一步证实此类猜想。

PART.02

玉组佩:贵族的身份密码

玉组佩复原示意图

图源|重庆中国三峡博物馆

玉,从古至今一直在人们心目中具有崇高的地位。玉组佩,顾名思义就是由多种形状不同、名称各异的玉石串联在一起组成的佩饰,通常由玉璧、玉珩、玉璜、冲牙、玉环、玉管、玉珠组成,盛行于春秋战国时期,多悬挂于人们的颈项或佩戴胸前处。

这套玉组佩出土于涪陵小田溪M12号墓,出土时用于穿系的细绳早已腐朽,呈零乱散布状,考古学家和文物专家根据文物出土摆放排序和重叠位置,查阅相关文献资料,力图还原出组佩的本来面貌。

玉璧

玉珩

玉璜

玉璜

玉璜

玉璜

玉环

双龙形玉佩

玉鸟形牙饰

蜻蜓眼

图源|重庆中国三峡博物馆

这套组佩从样式上讲属于四仰璜组佩,从功能上讲属于葬玉,应是墓主生前经常佩戴,死后跟随陪葬。古人相信玉能通神灵,避鬼魅,引导灵魂升天,护佑尸身不腐。

这套玉组佩的出土为研究巴国晚期的历史提供了有力佐证。先秦时期,玉组佩的佩戴有着严格的等级要求,地位身份越高,组佩数量越多,常见于中原文化发达地区,以河南、山西居多,非王侯爵位者不得拥有,否则僭越,要遭受刑罚。

结语

巴人的器物体系,在一定程度上展现了对自然秩序的深刻认知与集体协作智慧。

这些青铜时代的物质遗存,其符号隐喻与组合逻辑所承载的生态智慧,至今仍在某些传统生产仪式中延续。

如今在集体劳作中的协调节奏里,我们仍能感受到巴人生存智慧的回响……

【END】

资料来源:中国新闻网、重庆中国三峡博物馆

《西南文物考古》2024年第四辑《宣汉罗家坝遗址出土猪形铜腰带初步研究》

重庆市文化遗产研究院《巴文化考古新发现》

新华网《长江文明考古新发现》系列报道

图片来源:四川省文物考古研究院、《西南文物考古》期刊、重庆中国三峡博物馆

供稿单位:重庆市九龙坡区文物管理所

审核专家:李小英

声明:除原创内容及特别说明之外,部分图片来源网络,非商业用途,仅作为科普传播素材,版权归原作者所有,若有侵权,请联系删除。

来源: 重庆市科学技术协会

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

重庆市科学技术协会

重庆市科学技术协会