“抓住情感弱点,不断制造焦虑”,从塔罗牌占卜到“量子心理学疗愈”和“深层意识清理”,母女被假心理咨询师诈骗300万元

近日,上海徐汇官方账号公布了这样一则案件,一对母女误信一名所谓的 “心理专家”,以为借助其能解决情感和各种心理问题,结果陆续被骗 “咨询费” 300 多万元。这一案件让人唏嘘不已,也给有心理咨询需求的人们敲响了警钟。

故事要从 2020 年 8 月说起,上海市民张小姐在朋友的聚会上认识了女子杨某。彼时,张小姐正处于失恋的低谷期,情绪低落。杨某抓住这个机会,时常对张小姐进行情绪安抚,两人的关系也因此逐渐熟络起来。随后,杨某自称经营着一家塔罗牌工作室,并向张小姐宣称可以帮她趋吉避凶,每次收费 1000 元。在杨某的热情提议下,张小姐同意了,并且多次进行占卜。

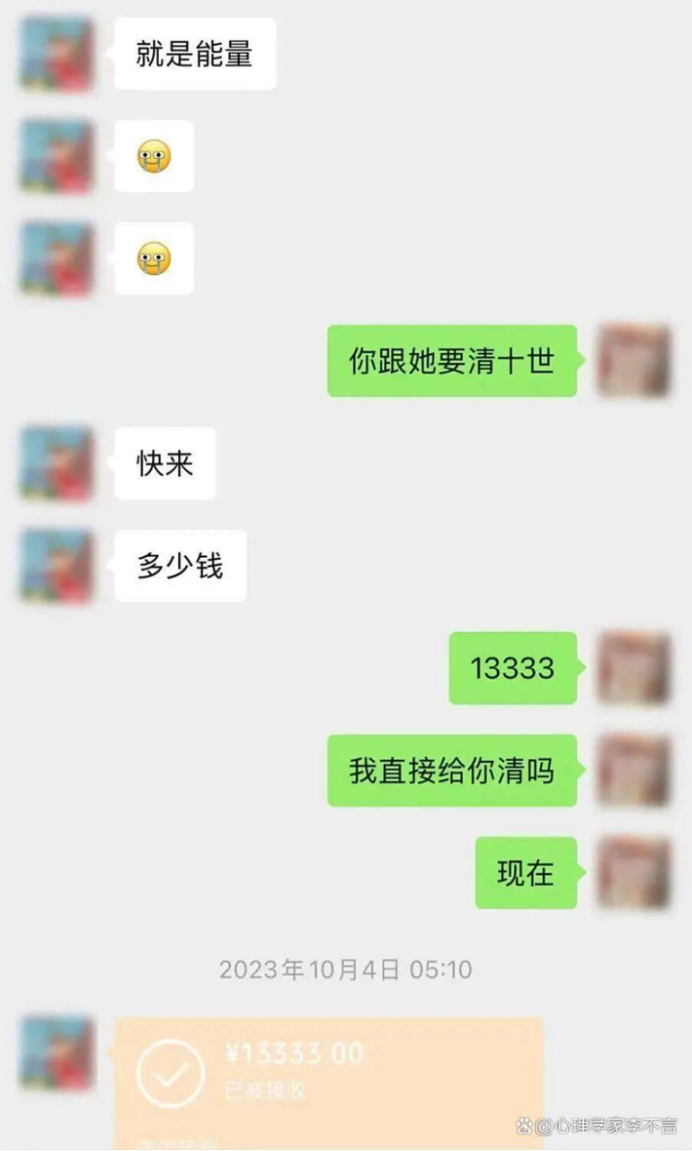

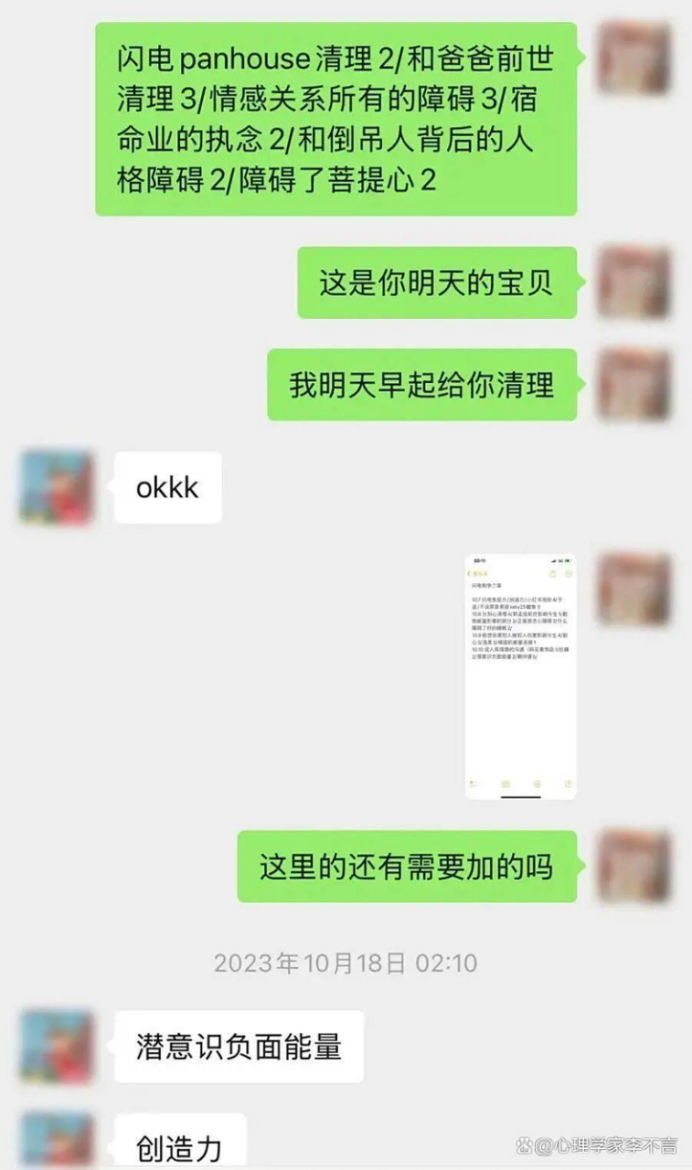

随着两人交往的深入,杨某开始不断包装自己的 “专业资质”,业务也从塔罗牌占卜发展到了所谓的 “量子心理学疗愈”。到了 2023 年 6 月,两人见面时,杨某又向张小姐推销起每小时 1500 元的 “深层意识清理” 项目。2023 年 11 月,杨某更是变本加厉,坚称张小姐有心理疾病,甚至表示她的母亲也需要一起治疗,还多次以预充值的方式要求张小姐转账付款。不仅如此,杨某以 “出国避灾” 为由,诱骗母女俩远赴国外 “治疗”。张小姐对杨某的话信以为真,带着母亲去了国外。

直到有一天,张小姐偶然查询到正规心理咨询师的资质要求,这才惊觉自己可能上当受骗了。回国后,张小姐立刻到徐汇公安分局长桥新村派出所报了警。接报后,民警迅速对张小姐提供的线索进行甄别,判断杨某存在重大诈骗嫌疑。随后,在其他省市公安机关的大力配合下,成功将杨某抓获。

在审讯过程中,杨某对自己的诈骗行为供认不讳。她坦言自己仅有短期培训经历,根本不具备任何心理咨询师专业资质。杨某交代,自己“就是抓住她们的情感弱点,不断制造焦虑”,从而达到骗取钱财的目的。每次她都会要求对方转账 1 万元到 10 万元不等的预付费,同时以提供心理咨询服务为幌子不断扣费。经警方资金流向追查发现,杨某收取的 300 余万元款项大多被其用于个人挥霍。目前,杨某因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留。

这起案件并非个例。近年来,随着公众心理健康意识的提升,对心理咨询服务的需求日益高涨,然而,心理咨询行业却存在诸多乱象。由于缺乏完善的市场规范和监管,没有统一的职业准入标准,导致普通大众在辨别心理咨询师是否专业靠谱时困难重重。那么,该如何避免落入像杨某这样的假心理咨询师的陷阱呢?我们可以从以下几个方面来判断。

(一)查看资质与背景。正规的心理咨询师通常有专业的学历背景和从业资质,如心理学、临床心理学等相关专业毕业,取得国家二级或三级心理咨询师证书等。同时,他们还会有丰富的培训经历和督导经验。像案例中的杨某,仅仅只有短期培训经历,根本无法为他人提供专业有效的心理咨询服务。在选择咨询师时,可以要求对方提供学历证明、专业资质、培训证书以及督导记录等相关资料。

(二)警惕过度承诺。心理咨询是一门严谨的科学,如果有咨询师声称能 “包治百病”“100% 治愈”,那就要格外小心了。心理问题往往复杂多样,受多种因素影响,没有哪种心理疗法能适用于所有人和所有心理问题。心理咨询是一个帮助来访者探索自我、促进成长的过程,而不是简单地给出一个保证能解决问题的承诺。

(三)避免故弄玄虚。选择心理咨询师时,务必警惕故弄玄虚的从业者,因为心理咨询并非模糊的 “心灵鸡汤”,而是建立在心理学理论、实证研究与临床实践基础上的严谨科学,每一次咨询都需遵循专业规范。现实中,部分伪咨询师常靠 “玄学话术”“神秘解读” 误导来访者。心理学家李不言提出的 “五不一唯” 原则,正是戳破这类伪装的试金石。其中,“不主观” 要求咨询师不凭个人经验臆断;“不妄断” 是拒绝未经评估就下结论;“不操控” 强调尊重来访者自主选择,不强行灌输观点;“不探秘” 指不刻意挖掘与咨询无关的隐私;“不神道” 则明确摒弃迷信色彩,始终 “秉持唯物主义理念”,以客观事实和科学方法为咨询核心。遵循这一原则,才能有效筛选出真正专业的心理咨询师,避免陷入无效咨询的误区。

(四)关注咨询过程。在咨询过程中,专业的咨询师会认真倾听来访者的讲述,给予无条件的关注、理解和接纳,而不是轻易对来访者进行价值评判和过多说教。他们会采用合适的心理干预方法,根据来访者的情况逐步引导,而不是使用暴力分析方式或者超出专业范围的技术。如果在咨询中感觉咨询师的方法让自己不舒服或者产生依赖感,那就需要重新审视这段咨询关系了。

(五)确认协议与保密原则。正规的心理咨询在开始前,咨询师会明确告知来访者双方的权利、责任、保密原则及例外情况,以及收费设置等信息,并会与来访者签署正式的工作协议和知情同意书。这些协议是对双方权益的保障,如果咨询师没有主动提及这些内容,一定要主动询问清楚。

心理咨询本应是人们在心灵困境中寻求帮助的温暖港湾,可行业内的这些乱象却让人们的信任受到了极大的挑战。希望通过张小姐母女的案例,大家能够提高警惕,在选择心理咨询服务时多留个心眼,避免遭受经济损失和心理上的二次伤害。如果发现自己可能遇到了假的心理咨询师,要及时像张小姐一样勇敢报警,维护自己的合法权益。

来源: 李不言

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

李不言

李不言