我们的星球可能比外表看来还要脆弱,但正是压力、温度和气体间的微妙平衡让生命得以延续。地球的大气层像一条完美的保温毯,既保留足够热量维持生命,又不会过多导致温度失控。在人类出现前的漫长岁月里,地球一直保持着这种精妙的自我调节能力。然而工业革命以来,从气候变化到大规模森林砍伐,人类活动正在打破这种平衡。现在,我们必须主动采取行动,才能守护地球的生命支持系统。

值得庆幸的是,全球科学界正在通过太空观测积极应对这些挑战。数十年来,环绕地球的观测卫星持续监测着这颗星球的每一次“呼吸”和“心跳”。这些太空之眼不仅能追踪物种迁徙,更能提前预警环境变化,甚至为解决问题提供科学依据。

1987年全球合作的《蒙特利尔议定书》就是最佳例证。科学家在1985年发现,冰箱和气溶胶中使用的氯氟碳化物(CFCs)正在南极上空撕开一个巨大的臭氧层空洞。通过全球协同减排,这个环境危机得到逆转。2018年初,NASA的“光环号”(Aura)卫星证实,臭氧空洞的修复进度远超预期,比原计划的2060-2080年提前了数十年。这证明当人类团结一致时,我们完全有能力修复地球环境。

“光环号”只是NASA地球观测系统(EOS)的重要组成部分之一。这个始于1997年的庞大计划已将数十颗卫星送入轨道,包括开创性的“大地卫星”(Landsat)系列,它们提供了前所未有的全球地表影像。1999年发射的“Terra”卫星则专注于研究云层、海冰等关键气候要素。这些卫星大多采用极地轨道,能够自上而下地扫描整个地球,为科学家提供完整的全球观测数据。

由大地卫星8号所拍摄的纽西兰塔拉纳基山影像

地球观测系统的规划始于20世纪80年代,NASA当时就设定了这些仪器至少要在轨道运行15年的目标。1993年的项目手册明确指出:“人类通过改造地貌、改变大气成分、影响生物圈等方式,正在加速地球环境的变化。”这一预见性的判断如今已被大量观测数据所证实。

经过数十年的发展,地球观测系统已完成20多项重要任务。2002年,Terra卫星首次捕捉到南极半岛冰架崩塌的关键画面。同年发射的Aqua卫星与Terra卫星组成观测网络,持续记录全球植被的季节性变化及其对气候的响应。这两颗卫星的联合观测还证实了北极海冰持续减少的趋势,这一变化导致地球吸收更多太阳辐射,加速全球变暖进程。

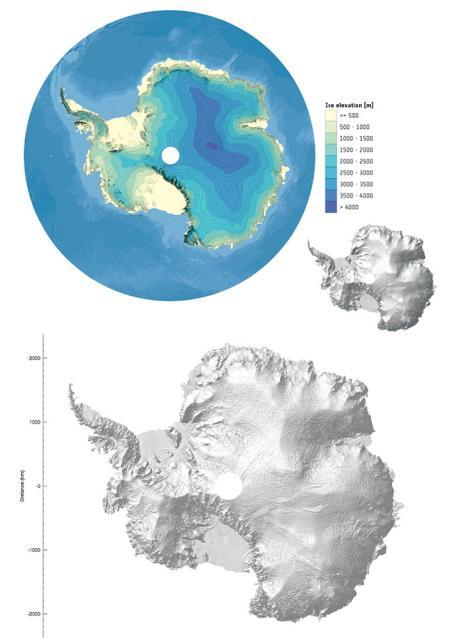

ESA的CryoSat-2卫星能协助测绘南极冰层的海拔高度图

地球观测系统的价值不仅体现在气候变化研究上。它还能实时监测森林火灾产生的一氧化碳等有毒气体扩散情况,为公共卫生预警提供支持。在生物多样性保护方面,卫星数据帮助科学家精准定位马达加斯加变色龙等濒危物种的栖息地,将原本需要数千年才能完成的野外调查缩短到几个月时间。

全球地球观测网络远不止NASA一家。欧洲航天局的“哥白尼计划”是目前规模最大的地球观测项目。2014年发射的哨兵1A卫星开启了这一计划,其雷达成像能力不受天气条件限制,可全天候监测海冰变化、石油泄漏等环境事件。2018年新增的哨兵3B卫星与3A卫星组成编队,专门用于海洋温度、颜色和深度的精确测量,同时还能监测野火、评估植被健康状况、绘制全球土地利用图谱。

这些太空观测系统正在为我们提供前所未有的地球全景视角。从极地冰盖变化到热带雨林生态,从海洋环流到大气成分,卫星数据正在帮助人类更深入地理解这个蓝色星球的运行机制。

身处太空中的ESA哨兵卫星可提供重要的地球气候信息

更多哨兵卫星即将加入地球观测网络。哨兵4号和5号任务将专注于大气成分分析,哨兵6号则专门测量海平面变化,为海洋和气候研究提供关键数据。

“哥白尼计划”将帮助我们塑造地球的未来,造福全人类,ESA强调这是“当今最具雄心的地球观测计划”。该计划提供的精准实时数据,对制定气候政策和评估人类活动影响至关重要。从太空视角,我们能清晰地看到人类活动在地球表面留下的印记。

NASA和ESA还开展了其他重要气候监测项目。NASA的“深太空气候观测站”专门研究地球日照面的气候特征,ESA的“地球探索者计划”包含8项任务,其中已完成任务的“地球重力场和海洋环流探测卫星”曾精确测量重力场变化。

2016年签署的《巴黎气候协定》展现了国际社会应对气候变化的决心。虽然美国曾短暂退出,但该协定证明当人们理解卫星揭示的地球变化时,就能采取切实行动。协定目标是将全球温升控制在工业化前水平2℃以内,这需要各国共同减少碳排放。

人类活动正在深刻改变地球面貌,持续监测这些变化对地球可持续发展至关重要。无论是积极的环境修复还是消极的生态破坏,卫星观测都为我们提供了客观评估的基础。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:孙明轩 上海工程技术大学 教授

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划