行星是恒星形成过程中产生的伴生物。恒星诞生于星际空间——这片充斥着稀薄气体和尘埃的广袤区域。在密度相对较高的分子云区域,引力作用使得物质开始聚集,最终孕育出恒星。

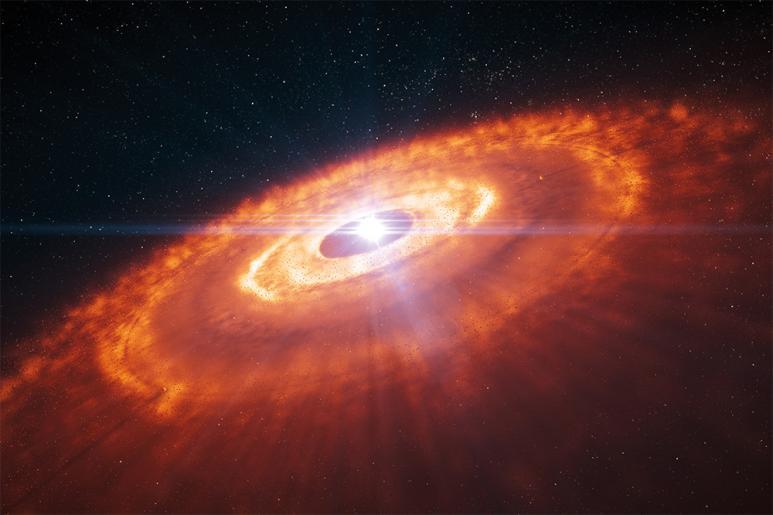

巨大的分子云在自身引力作用下,从横跨数光年的庞大规模逐渐坍缩至太阳系大小的范围。随着坍缩过程持续,云气旋转速度不断加快,这一现象类似于滑冰选手收紧手臂时转速提升的物理效应—动量矩守恒。当大部分物质聚集形成中央恒星后,残余的角动量促使周围物质形成一个扁平的盘状结构,也就是原行星盘——行星正是从这个物质盘中诞生。

由于原行星盘的尺寸远超中央恒星,天文学家得以直接观测到这些结构。虽然原行星盘的温度较低,无法辐射可见光,但可以通过毫米波等更长波段的电磁波进行探测。

位于智利安第斯山脉海拔5000米处的ALMA望远镜专门用于原行星盘研究。自2013年全面投入运行以来,这个由66台射电天线组成的阵列已经成功捕获数十个原行星盘的清晰图像,为行星形成理论带来了革命性的新认识。

艺术家笔下,新生恒星周围满是尘埃的原行星盘

行星形成理论的发展历程

尽管恒星形成的基本原理早已确立,但人类对行星系统的认知却相对滞后。现代天文学认为,大多数恒星在诞生时就伴随着行星系统,但这一观点直到21世纪初才获得观测证据。在此之前,已知的系外行星数量极少,且天文学家从未直接观测到原行星盘。

观测技术的突破:

随着开普勒太空望远镜等设备的投入使用,目前已发现数千个系外行星系统。位于智利的阿塔卡玛大型毫米波阵列(ALMA)更直接拍摄到数十个原行星盘的高清图像。其中,在恒星PDS 70周围的原行星盘内,科学家首次清晰观测到一颗正在形成的行星。这些观测数据结合先进的计算机模拟,极大地深化了我们对行星形成过程的理解。

行星形成的具体机制:

原行星盘中的尘埃颗粒最初仅有微米级大小。靠近恒星的区域主要分布着岩石和金属颗粒,而较远区域则以水冰、甲烷冰等挥发性物质为主。无论成分如何,这些颗粒都会通过缓慢碰撞逐渐结合,这个过程被称为“吸积”。随着时间推移,尘埃颗粒可增长至千米级的微行星。

2019年1月,NASA新视野号探测器拍摄的柯伊伯带天体“天涯海角”(Ultima Thule)为微行星合并提供了直接证据。这个雪人状天体正是两个微行星低速碰撞后结合的产物。然而,在原行星盘内部,物质更为密集,微行星可继续吸积周围物质,直至质量足够大时,自身重力会将其塑造成球形——至此,一颗真正的行星便诞生了。

「天涯海角」是个引人注目的实例,让我们了解微行星如何借由低速碰撞而形成

关于气态巨行星如木星和土星的形成机制,天文学家提出了两种主要解释。最被广泛接受的核心吸积理论认为,这些行星最初通过微行星碰撞形成一个致密的固态核心,当核心质量增长到约10倍地球质量时,其强大的引力开始吸积周围的气体,逐渐形成厚密的气体外壳。另一种可能的盘不稳定理论则提出,原行星盘中某些区域可能因引力不稳定性直接坍缩成气体团块,这些气体团块随后通过引力作用捕获尘埃和冰物质,最终形成完整的气态巨行星结构。

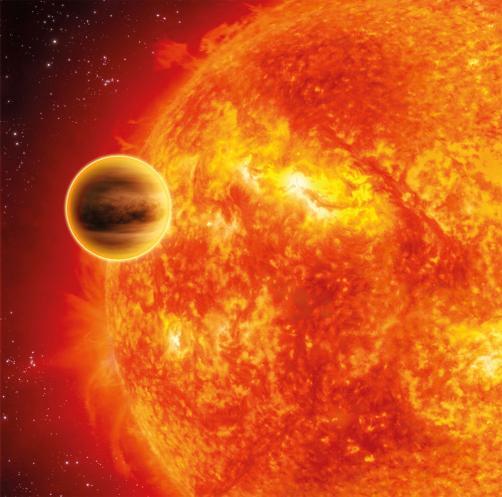

在长达数个世纪的时间里,天文学家只能以太阳系作为唯一的研究样本,由此建立的传统行星形成理论认为,行星系统应该遵循特定的分布规律:内侧轨道分布着小型的岩质行星,而气态巨行星则位于较远的外侧轨道。然而1995年飞马座51b的发现彻底颠覆了这一认知。这颗质量与木星相当的行星,其轨道半径仅为0.05天文单位,比水星到太阳的距离还要近得多。此后天文学家在类似轨道上发现了大量这类被称为“热木星”的系外行星。

目前最可能的解释是,这些气态巨行星实际上是在距离恒星较远的区域形成,随后通过行星迁移机制逐渐向内移动到现在的位置。这一发现不仅证实了行星轨道的动态演化特性,更促使天文学家重新审视和修正传统的行星形成理论。随着观测技术的进步,我们现在知道行星系统的结构和分布远比太阳系所展示的更为多样,这对理解行星形成和演化过程提出了新的挑战和带来新的机遇。

系外行星飞马座51 b是颗热木星,以极近的距离绕行母恒星。

系外行星中存在一类特殊的“超级地球”——这些质量大于地球的岩质行星在太阳系中并不存在。它们的形成表明,某些原行星盘所含的尘埃物质比太阳系形成时更为丰富。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:《how it works》科普团队

审核:白鹏 航天科技集团十一院 研究员

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划