多亏了科幻作品《星际迷航》里虚构的“传送器”,大多数人对远距离传送的概念并不陌生。简单来说,传送器就是一种运输方式,能用最快的速度把人传送到另一个地方。但仔细想想,这个过程其实非常诡异——当人站上传送台时,原来的身体会被完全分解消失,而在目的地出现的只是一个完全相同的复制品。现实中,科学家们对这种传送过程中的复制机制同样充满研究兴趣。

量子传物的概念虽然直到20世纪才被正式命名,但关于物体瞬间转移的设想可以追溯到1878年的记载。爱因斯坦曾对此表示怀疑,用他著名的“鬼魅般的超距作用”来形容这种现象。直到20世纪80年代,法国物理学家阿兰·阿斯佩通过实验证实了量子纠缠的真实存在。1993年,科学家查尔斯·本内特及其团队首次在理论论文中使用了“量子传物”这一术语。2017年,中国科学家更是实现了从地面实验室到轨道卫星的量子态传输,创造了千公里级的“传物”纪录。

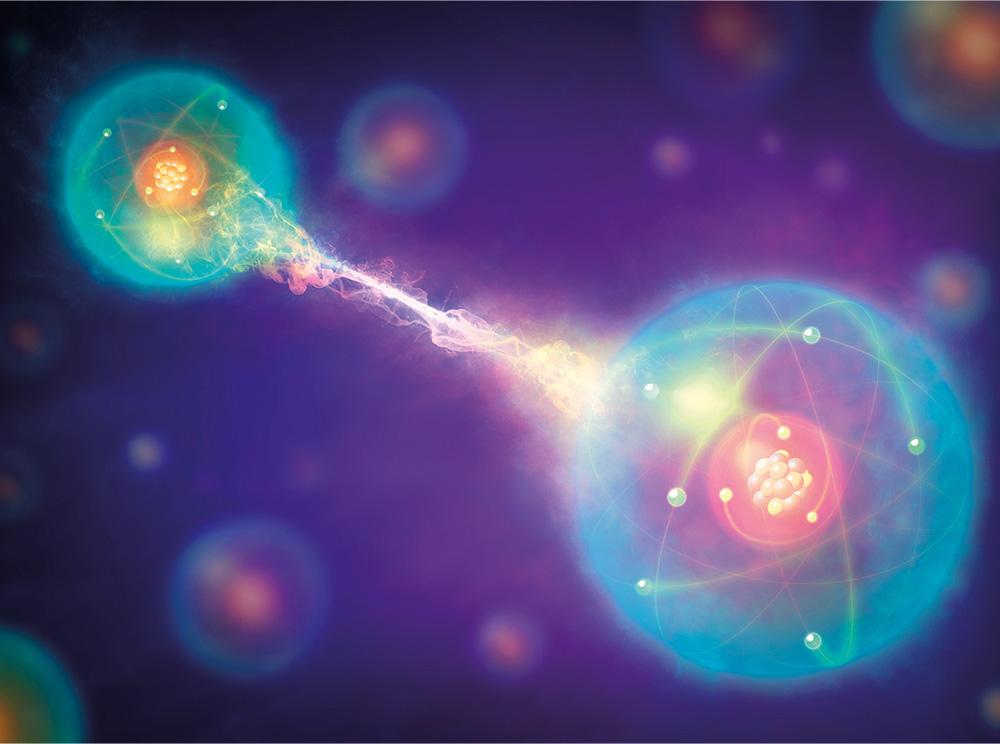

在微观粒子层面进行精确复制面临着根本性挑战。由于海森堡测不准原理的存在,观测行为本身就会改变量子态,这使得我们无法同时精确测定粒子的所有特性。量子传物的关键在于“纠缠态”这一特殊量子效应:两个相互纠缠的粒子无论相距多远,都能保持奇妙的关联性。通过测量其中一个粒子,我们可以获知另一个粒子的状态,但这个过程会破坏原始量子态,这符合量子不可克隆定理的基本要求。

量子传物的具体过程是这样的:首先需要建立一对纠缠粒子,将待传输的粒子与其中一个纠缠粒子进行联合测量,然后通过传统通信方式将测量结果发送给接收方,接收方根据这些信息就能在另一个纠缠粒子上重构出原始粒子的量子态。这个过程虽然不像科幻作品中的传送器那样神奇,但却是真实存在的量子物理现象。中国科学家在2017年实现的卫星量子传物实验,就是这一原理的完美验证。

图为维也纳实验物理研究所(Institute for Experimental Physics)于2002年制作的“量子遥传”设备的原型

量子传物的基本原理确实与科幻作品《星际迷航》中的传送器概念相似,都是通过在远端复制粒子状态并消除原始粒子来实现传输。然而,将这一技术应用于人类还面临着难以逾越的障碍。人体由超过4×10^42个粒子构成,要实现整个人体的量子传物,不仅需要处理天文数字般的数据量,还要制造数量相当的纠缠粒子对。据估算,仅传输一个人所需的能量,就需要耗费英国全国电网100万年才能产生。即便技术上可行,哲学家德里克·帕菲特也指出,通过这种方式“传送”的人很可能已经不再是原来的个体。

在量子计算领域,量子传物技术却展现出重要价值。与仅能表示0或1的传统电子元件不同,量子计算机利用处于叠加态的量子粒子(量子比特)进行运算。通过量子传物实现的量子态复制,能够显著提升量子计算机在处理复杂问题时的效率,比如密码破解和方程求解等任务。这种微观层面的传物技术,正在为未来计算革命奠定基础。

IBM研究院高级副总裁兼研究总监达里奥·吉尔在量子计算机Q System One旁的合影

量子计算面临一个关键挑战:与传统计算机不同,量子比特一旦被测量就会失去原有状态。这正是量子传物技术大显身手的地方——它能够在不干扰系统的情况下提取信息,甚至实现远距离传输。由于量子粒子在被观测时会立即改变特性,这一过程具有极高的安全性,任何窃听尝试都会导致信息自动销毁。

虽然量子传物听起来充满学术气息,但它的实际应用价值正日益凸显。与科幻作品中天马行空的运输工具不同,现实中的量子传物技术主要服务于量子计算和量子通信领域。这项技术正在为未来信息安全和高性能计算开辟新的可能性。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:《how it works》科普团队

审核:孙明轩 上海工程技术大学 教授

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划